인종차별·극복에 대한 기록… “한국도 철수같은 약자 있다”

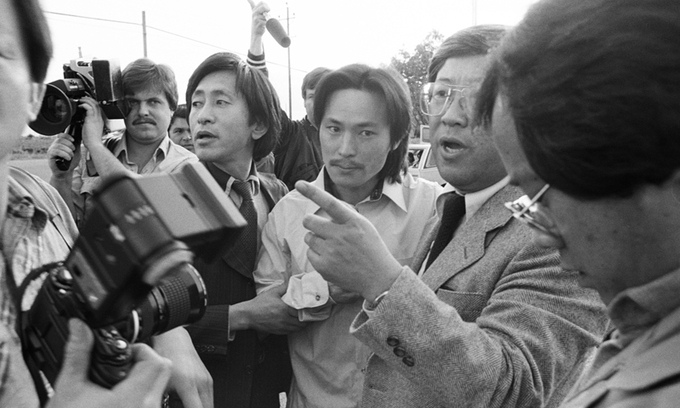

‘프리 철수 리.‘ 10월18일 개봉하는 영화의 제목이자 1970년대 후반에서 1980년대 초반까지 미국 교민들이 중심이 돼 지금은 고인이 된 수감자 이철수씨를 구명하기 위해 벌인 운동의 슬로건이다.

“오늘날에도 (미국에서) 인종 차별이 일어납니다. 팬데믹 이후 아시안을 향한 믿을 수 없는 폭력 사건이 일어나고 있다는 걸 이미 뉴스를 통해 알고 계시리라 생각합니다. 아시아인들을 ‘성공적인 이민자 모델’로 꼽고, 설마 인종 차별을 겪을까라고 생각하지만, (아시아인) 역시 인종차별의 희생자가 될 수 있다는 사실을 새삼 깨닫습니다. 이 영화는 어떤 면에서 우리에게도 인종차별의 역사가 존재했다는 걸 다시금 알려주는 역할을 한다고 생각합니다.”(하줄리)

지난 9월 영화의 개봉을 앞두고 ‘프리 철수 리’ 홍보차 한국을 방한한 하줄리, 이성민 감독은 이 영화의 ‘의미’를 강조했다.

이철수 사건은 1973년 6월3일로 거슬러 올라간다. 당시 미국 샌프란시스코 차이나타운 거리에서 중국인이 총에 맞아 사망하고 5일후 이씨는 살인 용의자로 긴급체포된다. 그가 살인사건 며칠전 호텔에서 오발 사고를 낸 게 경찰의 관심을 샀고, 미국인 목격자들에 의해 범인으로 지목된 그는 종신형을 언도 받은 후 캘리포니아 교도소에 수감된다. 누명이었지만 기댈 곳 없던 이 청년은 수감 중 살아남기 위해 진짜 살인을 저지른다.

이 때 미국 주류 언론의 유일한 한인이었던, 새크라멘토 유니언지의 이경원 기자는 차이나타운 살인 사건에 의구심을 느꼈고, 이씨를 면회한 후 심층 보도를 내보낸다. 이후 이씨의 구명운동이 한인 사회뿐 아니라 일본·베트남·인도네시아 등 국적과 무관하게 아시아 커뮤니티로 퍼져나간다. 형무소 내 살인으로 1심에서 사형까지 언도 받았음에도, 이씨는 결국 ‘프리 철수 리’ 운동으로 1982년 진짜 ‘프리’(자유)를 얻는다.

영화는 이 기적같은 이야기를 ‘흥미’의 소재로 다루지 않는다. 영화는 프리 철수 리 운동이 지닌 의미를 드러내는데 무게를 둔다.

하 감독은 “이철수 사건을 보면 너무 명징하게 이게 인종의 문제가 있다는 걸 알 수 있다”고 했다.

재심 과정에서 당시 경찰이 이철수의 총기와 사건에 사용된 총기가 다르다는 걸 인지했다는 사실, 목격자들의 증언과 달리 이철수는 콧수염이 있었고, 키도 훨씬 작었다는 사실 등이 드러난다. 그의 무죄를 입증해 줄 새로운 목격자도 나타난다.

이경원 기자의 기사와 일면식도 없는 아시아인들이 도움이 없었다면, 그는 죽을 때까지 형무소를 벗어날 수 없었을 것이다.

정의는 승리했지만, 불행하게도 이씨의 출소는 해피엔딩으로 막을 내리지 않는다. 이씨는 다시 범죄를 저지르며 이들을 지지했던 많은 이들에게 깊은 실망감을 안긴다.

하 감독은 “그 당시 활동하셨던 분들에게 너무 배신감을 느낀다는 얘기를 들었던 게 사실”이라며 “영화를 만드는 과정은 이철수씨 출소 후 갖게 되는 감정들을 다시 돌아보고 떠올리면서 이게 뭐였는가를 정리하는 과정과 유사했던 것 같기도 하다”고 털어놨다.

두 감독은 이씨가 태어나서 죽을 때까지의 모습을 추적함으로서 이철수를 통해 왜 그가 그렇게 살 수 밖에 없었는지, ‘인간 이철수’를 조명한다. 그의 삶에 대한 판단은 관객의 몫이다.

이철수씨의 출소 후 삶이 기대를 배신했다고 해서, ‘프리 철수 리’ 운동이 실패를 의미하는 것은 아니다.

하 감독은 “무엇이 옳고 그른가, 무엇이 사회의 정의여야 되는가에 대해서 다 같이 목소리를 높였고, 결과적으로는 이철수를 풀려나게 만들었다는 것, 그 자체가 이 운동의 성공이었다”는 고 유재건 전 국회의원의 발언을 대신 전했다. 2022년 작고한 유 전 의원은 미국 변호사로 이경원 변호사와 함께 프리 철수 리 운동을 주도했다.

두 감독은 두번이나 살인을 하고 두번다 유죄 평결을 받을 범죄자가 풀려난 사례는 비단 아시아인 뿐 아니라 미국 전체 사법사에서도 유례를 찾아보기 힘든 일이라고 강조했다.

“(프리 철수 리는) 역사적인 사건이고 유례가 없었던 일임에도 교과서에서 배울 수 있는 얘기는 아닙니다. 미국 사회에서 아시아계 이민자 얘기는 가치있다거나 중요한 얘기로 여겨지지 않아요. 그러다보니 저희가 제 딸과 같은 다음 세대를 위해 이야기를 남겨 놔야겠다는 생각을 하게 됐어요.” (이성민)

영화 제작에는 그의 구명운동과 마찬가지로 6년이 걸렸다. 하 감독은 신문기자 출신이고, 이 감독역시 하 감독과 같은 잡지사 객원 편집자 출신으로, 카메라를 잡아보긴 했지만 장편 다큐멘터리는 첫 도전이었다.

이미 세상에 없는 사람의 얘기를 그것도 미국 역사에 기록되지 않은 인물과 관련된 사건을 돌아보는 건 쉽지 않은 일이었다. 그 와중에 하 감독은 유방암으로 투병했고, 이 감독의 가족은 아이를 낳았다. 팬데믹까지 찾아왔다.

그럼에도 영화를 완성할 수 있었던 건, 교민들이 가지고 있었던 이철수씨에 대한 편지, 메모, 사진, 영상 등 많은 기록 덕이었다. 그만큼 이철수씨는 교민들에게 각별한 존재였던 셈이다.

이미 선댄스 영화제에서 프로듀서로 여러차례 상을 받은 김수현PD와 이철수의 나레이터를 맡은 세바스찬 윤씨의 합류는 신인 감독들에게 큰 힘이 됐다. 윤씨는 한인 2세로 교도소에 수감된 경험이 있는, 그래서 이철수의 고통과 외로움, 고독감을 누구보다 잘 이해할 수 있는 인물이었다.

두 감독은 이 첫 다큐멘터리로 선댄스영화제에서 초청됐다. 한국에서 영화를 상영, 한국인들이 이 사건을 기억했으면 좋겠다는 바람도 이뤄지게 됐다.

“이 사회의 또 다른 이철수는 과연 누구인가. 그러니까 한국 사회에도 분명히 또 다른 철수들, 약자들이 존재할 텐데요. 이민자일 수도 있고 싱글 맘일 수도 있고, 혹은 이제 수감 경험이 있는 재소자일 수도 있죠. 그 사회적 약자들을 돕기 위해, 우리가 어디까지 뭘 할 수 있을 것인가를 저희 영화를 통해 상상해 볼 수 있었으면 좋겠다고 생각합니다.”(하줄리)

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 고개 숙인 백종원](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511791.jpg

)

![[데스크의 눈] 문화재 보존의 이유 일깨운 ‘사유의 방’](http://img.segye.com/content/image/2025/03/18/128/20250318518938.jpg

)

![[오늘의시선] 대선공약에 일그러진 노동개혁](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511655.jpg

)

![[안보윤의어느날] 여백을 읽는 시간](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511723.jpg

)