은행 간 이동 94.6% 대부분 차지

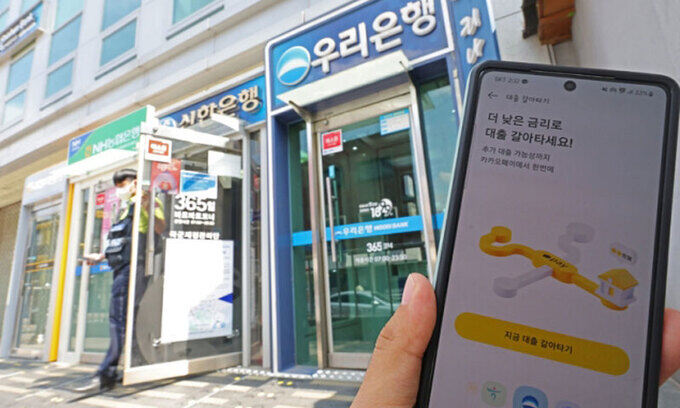

스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 대출 상품을 비교하고 기존 신용대출을 갈아탈 수 있도록 한 ‘온라인·원스톱 대환대출’ 인프라의 시행 초기 열흘간 제2금융권에서 1금융권으로 이동한 금액은 전체의 3.8%에 그친 것으로 나타났다.

28일 금융감독원이 국민의힘 김희곤 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난달 31일부터 시행된 대환대출 인프라를 통해 이달 9일까지 총 3844억원(1만1689건)의 대출이 이동했다. 1금융권에서 1금융권으로의 이동이 3636억원으로 전체 이동금액의 94.6%를 차지했다. 반면 저축은행 등 2금융권에서 1금융권으로의 이동은 147억원으로 3.8%에 불과했다. 2금융권에서 2금융권으로의 이동은 1.2%(47억원), 1금융권에서 2금융권으로의 이동은 0.4%(14억원) 수준이었다.

이동 건수 기준으로도 1금융권 내 이동이 84.7%(9895건)로 대부분이었고, 2금융권에서 1금융권으로 전환한 비율은 8.9%(1042건)였다. 시중은행에서 대출이 가능한 수준의 신용등급 등을 갖춘 차주를 중심으로 대환대출이 이뤄진 것으로 풀이된다.

대출 갈아타기로 이자비용을 줄이기 위해선 금리 수준이 가장 낮은 은행권으로 이동하는 게 유리하다. 다만 시중은행은 금리가 낮은 만큼 대출 평가 기준이 엄격해 2금융권을 이용해 온 저신용자나 다중채무자는 부적격 판정을 받을 가능성이 비교적 높을 수밖에 없다.

은행권 관계자는 “가계대출의 경우 계량화한 수치를 바탕으로 시스템적으로 심사가 이뤄지는데, 2금융권보다 1금융권이 신용등급이나 대출한도 등을 조금 더 엄격한 기준으로 보기 때문에 해당 기준을 충족하지 못해 2금융권에서 1금융권으로 대출을 갈아타는 경우가 적은 것으로 보인다”고 설명했다.

정치권에선 2금융권 대출 이용자의 1금융권 전환이 확대될 수 있도록 제도 개선에 나서야 한다는 지적이 나온다. 김 의원은 “저신용자 연체 부담 완화를 위한 대환대출 취지가 무색하다”며 “대환대출 취지대로 2금융권에서 1금융권으로 이동이 확대될 수 있도록 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.

인프라 출시 이후 열흘간 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 및 인터넷전문은행의 대환대출 신규 취급액 실적은 하나은행이 1497억원으로 가장 많았으며 토스뱅크(885억원), 우리은행(762억원), 카카오뱅크(469억원) 등이 뒤를 이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)