아버지가 누에 사육… 일찍부터 관심

농고 시절 잠업실습하며 적성 발견

대학서도 전공, 한국의 ‘누에 전문가’

유통센터·연구소 발족 신제품 개발

다기능 복합건강식품 개발에 주력

‘누에스마트팜’ 조기 보급에도 최선

과거 농가소득·경제 발전 중추 역할

사양산업 위기 딛고 해외시장 개척

日, 2021년 수입 허가… 곧 가시적 성과

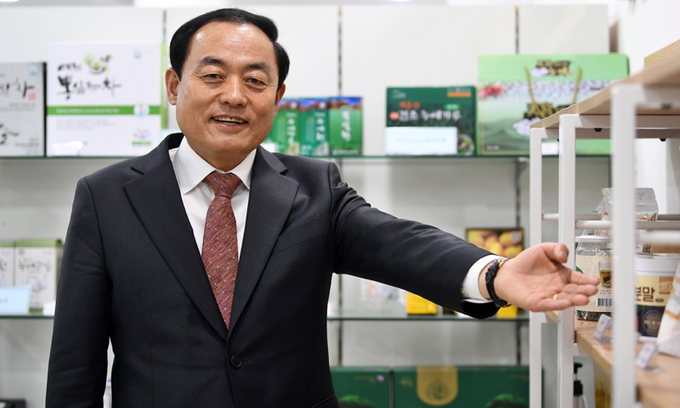

임석종(64) 대한잠사회장은 ‘누에박사’ ‘누에 전문가’로 통한다.

대학에서 누에를 전공한 데 이어 40년 이상 누에 농사를 지으며 평생 누에와 관련된 업무를 하고 있어서다.

임 회장은 “누에는 한자로 ‘잠(蠶)’이며 하늘(天) 아래에 있는 흰색(白) 벌레(蟲)로, 하늘이 내려 준 흰색 벌레라는 뜻”이라며 “누에는 인류에게 질 좋은 옷감인 비단을 선사했고, 건강에도 좋은 성분을 함유하고 있다”고 설명했다.

그는 “누에는 네 번 자며 네 번 허물을 벗은 후 고치를 짓고 일생을 마감한다”며 “누에는 굶어 죽어도 뽕잎 외에는 절대로 다른 것을 먹지 않는 습성을 가졌고, 다른 벌레와 달리 먹이를 찾아 이리저리 옮겨 다니지 않고 청결해 선비 같은 정신을 지니고 있다”며 ‘누에 예찬론’을 폈다. 이어 “다른 벌레들은 농약이나 중금속에 강하지만 누에는 그렇지 못하다”며 “누에 농가는 농약을 멀리해야 한다”고 했다. 누에 먹이인 뽕나무에 농약이 조금만 묻어도 누에가 죽기 때문이란다. “담배 역시 누에에 해로워 가까이하면 안 된다”고 덧붙였다.

임 회장은 “누에는 옛날엔 야생에서 자랐으나 삼국시대부터 의복을 만들기 위해 키웠으며, 5000년의 역사를 가졌다”며 “나라에서 누에를 장려하기 위해 왕비가 궁궐에서 직접 누에에게 뽕잎을 따서 주는 ‘친잠례(親蠶禮)’를 지내기도 했다”고 역설했다. 임 회장은 경북 예천양잠농업협동조합 직원에서 출발해 과장, 상무, 전무, 조합장을 거쳐 대한잠사회장에 올라 입지전적 인물이라는 평가를 받고 있다. 지난 3일 서울 여의도 대한잠사회장실에서 그를 만났다.

―누에에 관심을 가진 이유는.

“아버지가 누에를 사육해 일찍이 누에에 눈을 떴다. 농고 다닐 때 잠업 실습을 하며 적성에 맞는다는 것을 알았고, 대학 진학 후 누에를 전공했다. 당시 농가소득을 높일 수 있는 농작물이 잠사였다.”

―누에 키우기가 다른 농작물에 비하면.

“우리나라는 전국 곳곳에 뽕나무가 자연적으로 자라고 있고, 누에 사육에 최적의 환경을 갖추고 있다. 콩, 벼, 고추와 달리 누에는 1년에 봄 가을에 두 번 수확한다. 봄누에는 5~6월, 가을누에는 9~10월에 키우며 각각 한 달간 농사를 짓는다. 누에가 알을 낳아 고치를 치고 나방이 나올 때까지 30일이 걸리며 이를 누에의 일생(수명)이라 한다. 보릿고개 시절에 농촌 지역 자녀의 등록금은 누에 농사를 지어 조달할 정도였다. 누에 농사는 다른 농작물에 비해 쉬운 측면도 있으나 누에 성장기에 노동력을 집중해야 하는 것이 특징이다. 누에는 하루에 뽕잎을 세 번 먹으며, 클수록 그 양이 많아지기 때문이다. 누에 먹이인 뽕나무는 속성수(速成樹)다.”

―지난해 100주년을 맞은 대한잠사회는 그동안 우여곡절을 겪었다.

“잠사업(蠶絲業)은 누에를 기르는 양잠(養蠶)과 누에고치에서 실을 뽑아내는 제사(製絲)를 통칭하는 말이다. 우리나라 농림 분야 사단법인 제1호는 대한잠사회다. 양잠산업은 광복 후 이념적 갈등과 혼란, 6·25전쟁 등으로 힘들었을 때 한국경제를 발전시키는 중추 역할을 했다. 1967년에는 2600만달러의 양잠 산물을 수출해 단일품목으로 우리나라 총 수출액 3억6000만달러의 7.2%를 차지했다. 1993년엔 양잠 산물 수출액이 5억9000만달러를 이뤘다. 1990년대 이후엔 대체섬유의 개발과 생사 수입 자유화 등으로 양잠업은 사양 산업으로 전락하는 위기를 맞았다. 설상가상으로 농촌인구 감소와 농업임금 상승, 논밭작물의 생산성 향상을 위한 농약사용 등은 양잠산업 여건을 더욱 악화시켰다. 또 한·일 생사 회담을 통한 대일본 생사류 쿼터의 감소와 1989년 GATT(관세 및 무역에 관한 일반협정) BOP(국제수지) 졸업에 따른 개발도상국 지위 상실로 생사류 수입은 연차적으로 완전 자유화됐다. 특히 값싼 중국 생사가 우리나라 시장을 장악해 양잠산업은 거의 붕괴 직전에 이르렀다. 1990년대 중반 이후 ‘입는 실크’에서 ‘먹는 실크’로 탈바꿈해 건강식품으로서 양잠산업의 활로를 개척했다. 양잠 농가와 학계에서는 생사제조용 누에고치 생산을 중단하고 고치를 짓기 전 누에를 동결 건조해 건강 기능성 보조식품의 원료로 공급했다. 2000년대 이후엔 양잠 산물의 생리활성화 물질을 이용한 의약재 개발, 실크 단백질을 이용한 산업, 의료용 신소재 개발 등 다양한 방면으로 기능성 양잠산업의 새로운 방향을 모색하고 있다. 양잠산업의 가장 좋았던 시기와 침체된 시기를 모두 겪은 만큼 이제는 소득이 안정적으로 보장되는 양잠산업의 모델을 후대에 물려주기 위한 새로운 프레임을 마련할 예정이다.”

―양잠산업의 발전 방안이 있다면.

“잠사 농가들은 누에만 키우고, 제조와 판매는 대한잠사회가 책임지는 시스템을 구축해 농가소득 증진을 확실히 보장하겠다. 지난해 양잠 산물 유통 활성화 및 신제품 개발 등을 위해 유통센터 및 연구소를 발족했다. 누에 수요 증대와 수요층의 다변화를 위해 누에의 혈당 조절 기능성을 활용한 다기능 복합건강 식품 개발에 주력할 계획이다. 다양한 상품을 개발해 매출 신장에 더욱 매진할 예정이며, 양잠 산물의 품질관리, 품질인증 등을 통해 경쟁력을 강화해 향후 국산으로 둔갑하는 해외양잠 산물 수입에도 적극 대응하겠다. 또 취임 후 양잠산업의 근간이 되는 뽕나무를 매년 10만그루 심고 있어 양잠산업이 곧 상승곡선을 그릴 것이다. 양잠 농가의 실질적 소득 보전을 위해 지난해에 ‘이중누에가격제도’를 시행하고 있다. 장기적으로 경쟁력을 갖춘 양잠 농가들을 대상으로 기술과 정보의 융복합을 활용한 누에사육 자동화 시스템을 갖춘 ‘누에스마트팜’의 조기 보급에도 힘쓰겠다.”

―조합 직원에서 출발해 대한잠사회 회장 자리에 올랐는데 원동력은 무엇인가.

“누에의 옛 명성을 되찾고 양잠산업을 발전시켜야겠다는 각오로 평생을 현장에서 뽕과 누에와 함께하며 한길로 살아 누구보다 누에를 잘 알고 무엇을 해야 할지를 잘 파악하고 있다. 누에에 심취했고, 잠사업을 일으켜 세워야겠다는 사명감과 누에로 끝장을 봐야겠다는 승부욕도 있었다. 그동안 양잠산업의 미래를 위해 계획해오던 모든 발전 구상을 현실화하겠다.”

―경북이 전체 누에 사육의 60% 이상을 차지하는 이유는.

“경북지역 일선 조합은 관내에서 생산된 양잠 산물을 일괄 수매해 판매까지 하고 있으며, 사명감이 충만한 조합 직원들은 신제품을 개발하고 있다. 2000년 예천양잠농업협동조합 상무 취임 후 실무책임자로서 양잠 산물 전량 수매원칙을 확립해 농가에 소득 안정과 누에 사육 의욕을 고취했다. 또 건조 누에 가루와 환제품 등 17가지 조합 양잠 제품을 개발해 판매했다. 2004년엔 생뽕잎을 수매해 전통방식의 뽕잎차를 개발, 제1회 지역혁신특산물 브랜드 공모전에 입선했다. 2017년 예천양잠농업협동조합 조합장으로 있을 때 과잉 생산된 누에의 가격 안정을 위해 농촌진흥청이 개발한 가축 생산성 향상과 질병에 대한 면역력을 높여주는 가축 보조 사료인 ‘면역증강유도누에’를 생산 공급했다. 경북도청이 도내 누에 농가에 보조금을 지원하는 것도 큰 영향을 끼쳤다.”

―양잠 산물의 해외 수출 전망은.

“취임 후 양잠 산물의 소비 확대를 위한 새로운 시장 개척을 위해 해외로 눈을 돌렸다. 2020년 일본, 미국, 중국, 러시아, 태국, 인도네시아 6개국 8개 도시에 누에스틱 제품을 시제품으로 송품해 시장 반응을 조사했다. 지난해엔 어렵던 일본시장의 문을 열었고, 일본 후생성이 우리 누에 제품 수입을 허가함에 따라 곧 가시적인 성과가 있을 것 같다. 양잠 산업의 개념을 일신하고 양잠의 기능성 분야 확대 작업을 통한 패러다임을 바꾸어 우리나라뿐 아니라 해외수출시장을 넓히겠다. 세계무대에서 양잠의 한류를 일으켜 기능성 양잠 대국으로 인정받도록 하겠다.”

―일본의 양잠산업 실태는.

“기모노 등 전통 의상의 주재료로 실크를 사용하는 일본은 과거엔 세계에서 손꼽히는 실크 소비국으로 잠사업이 번창했다. 그러나 일본도 우리나라처럼 대체섬유 개발, 생사의 수입 자유화 등으로 잠사업이 쇠퇴해 지금은 고가의 의상을 만드는 견사로 사용되는 등 전통문화 보전 차원에서 명맥만을 유지하고 있다. 일본도 200여 잠사 농가에서 생산한 누에고치는 지방정부가 일부 지원을 하고, 재단법인 일본잠사회가 전량 수매하는 실정이다.” 임 회장은 뇌졸중으로 병상에 있는 어머니와 부인을 돌보기 위해 매주 주말이면 경북 예천을 찾는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 건보공단 특별사법경찰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515942.jpg

)

![[박창억칼럼] 역사가 권력에 물들면](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515944.jpg

)

![[기자가만난세상] 또다시 금 모으기](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515925.jpg

)

![[기고] 자동차도 해킹 표적, 정부 차원 보안 강화 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/12/22/128/20251222515915.jpg

)