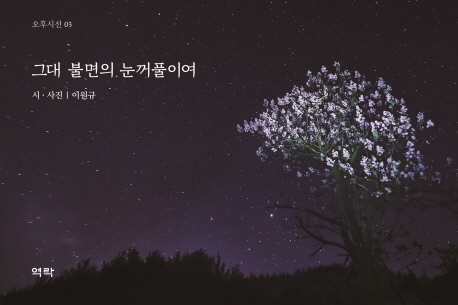

지리산 계곡에서 진보라색 청노루귀가 눈을 맞고 있다. 눈 속에 고개를 숙인 채 떨고 있는 이 야생화가 시인의 렌즈에 들어와 한 편의 시로 박제되었다. 서울살이를 하루아침에 청산하고 지리산으로 내려가 21년째 살면서 시 쓰기와 사진 작업까지 병행하고 있는 ‘지리산 시인’ 이원규(57)의 시사진집 ‘그대 불면의 눈꺼풀이여’(역락·사진)에 실린 사진 중 하나다. 지난 10년 동안 시인이 직접 찍은 사진과 시 51편을 수록했다.

“아직 젊을 때는 몰랐다 몸이/ 아픈 뒤에야 비로소 야생화가 보였다// 도보순례 삼보일배 오체투지 십년 길/ 마음보다 먼저 결핵성늑막염을 모신 뒤에야/ 목련 앵두 살구 복사꽃보다/ 작고 키 낮은 풀꽃들이 보이기 시작했다”(‘동네시인 만세’)

청노루귀 옆에 붙인 이 시처럼 시인은 10년 순례 끝에 병을 얻었을 때 야생화가 보이기 시작했다. 그는 “몸이 무너지고서야 다시 입산 초심의 자세를 바로잡았다”면서 “야생화와 별들이 나를 살렸다”고 서문에 썼다. 그가 얻은 사진들은 다양하다. 검은 하늘에 떠 있는 희고 큰 달 아래 고양이가 전면에 배치된 사진도 있다. 이 작품 옆에는 ‘왼쪽 얼굴을 보여줘’가 실렸다.

“갈 때는 가더라도/ 열두 개의 얼굴 중에서/ 낯익은 열한 개의 오른쪽 가면 말고/ 머리카락으로 가린 단 하나의 표정을 보여줘/ 가서 영영 안 오더라도/ 저물녘의 시베리아행 철새처럼/ 잠시 고개 돌려 내게 왼쪽 얼굴을 보여줘”

고양이와 달이 신비스러운 분위기를 자아내는 가운데 시인은 제대로 보기 힘든 사람들의 진짜 내면을 이 풍경 속에서 갈망한다. 고라니가 눈을 홉뜬 채 죽어 널브러져 있는 아스팔트길 사진 옆에는 ‘나 때문’에라는 참회의 시편이 짝을 이룬다.

“나 때문에 죽지 않은 것은/ 비겁한 나와 나를 닮은 사내들뿐/ 죽은 열목어와 고라니와 반딧불이/ 바로 나 때문에 죽은 어머니는/ 텅 빈 지구 옆구리에 나 같은 나만 남겼다”

세상의 황폐가 어찌 시인 때문이라고만 단죄할 수 있겠는가마는, 그는 “남은 생의 적막강산은 내가 초대한 지옥”이라고 하소연한다.

이원규 시인은 신작시집 ‘달빛을 깨물다’(천년의시작)도 이달 중으로 펴낼 예정이다. 연이은 시집 출간에 맞춰 서울 인사동 마루 갤러리에서 26일~7월 2일 사진초대전 ‘별나무’도 연다.

조용호 문학전문기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘빨간 우체통’ 역사 속으로](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518294.jpg

)

![[데스크의 눈] 김부장과 김지영, 젠더 갈등](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518289.jpg

)

![[오늘의 시선] 국민연금 동원해도 환율이 뛰는 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518246.jpg

)

![[안보윤의어느날] 시작하는 마음은 언제나](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518255.jpg

)