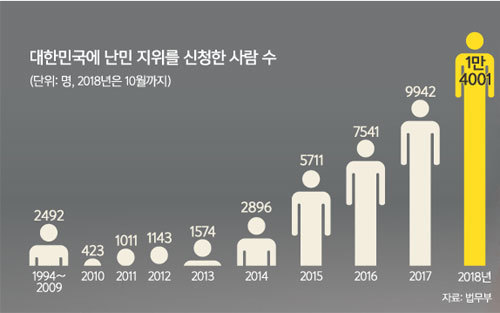

법무부에 따르면 예멘 난민 600여명 외에도 올해 1월부터 10월까지 우리나라에 난민 지위를 신청한 사람은 총 1만4001명이다. 지난해 9942명에 비해서도 50%가량 늘었다. 423명에 불과했던 2010년 경우를 놓고보면 증가세가 가파르다.

이는 국내 난민법 제정 때문이기도 하지만, 세계적인 난민 증가세와 무관하지 않다. 김세진 공익법센터 어필 변호사는 지난 23일 인천국제개발협력센터가 개최한 ‘난민과 개발협력’ 포럼에서 “최근 난민 신청 수가 증가한 것은 한국만의 특수한 현상이라기보다 전 세계적으로 난민이 늘어나는 추세에서 한국 유입도 늘어난 것으로 이해해야 한다”고 설명했다.

예멘 난민 집단 유입 사태를 맞이한 한국 사회의 저항은 예상보다 더 셌다. 청와대 청원게시판에 올라온 난민법 폐지 요청 등에 71만여명이 서명했다. 국가인권위원회는 지난 8일 유엔인종차별철폐위에 제출한 국내 인종차별 실태와 관련한 보고서에서 “(제주 난민 사태로) 한국사회의 인종주의적 혐오 혹은 인종차별주의적 인식이 외부로 표출됐다”고 언급했다.

우리 사회의 찬반 여부와는 관계없이 국제사회로부터 난민 수용 압박은 더 늘어날 것으로 보인다. 중동, 아프리카 지역에서 분쟁이 계속되면서 전 세계적으로 지난해 발생한 난민 수는 유엔난민기구(UNHCR) 사상 최고치인 6억8500만명을 기록했다. 난민 증가 추세가 지속되며 2016년 유엔총회에서는 난민 보호 책임을 모든 국가들이 공유해야 한다는 ‘난민과 이주민을 위한 뉴욕선언’이 채택됐다. 우리 역시 유엔 회원국으로서 이 선언에 서명했다. 프랭크 레무스 UNHCR 한국대표부 대표는 23일 포럼 기조연설을 통해 “대한민국에 국제적인 난민보호 기준을 유지할 것을 촉구드린다”고 강조했다. 제인 윌리엄슨 UNHCR 법무관도 “현재 세계 각국이 보호하고 있는 난민 숫자는 공평하게 분포하고 있지 않다”고 지적했다.

‘국경 통제’와 ‘난민 보호’ 사이 가치관 갈등은 한국만의 현상은 아니다. 대체로 난민 수용에 우호적이었던 유럽 선진국들도 혼란을 겪고 있다. 대표적으로 줄곧 난민 우호 정책을 펴온 앙겔라 메르켈 독일 총리는 이를 비판하는 연정 파트너 기독사회당과 충돌하면서 정치적 위기에 내몰렸다.

그렇다고 해서 유럽 국가들과 우리나라를 동일선상에서 비교해 난민 수용 회피 근거로 제시할 수는 없다는 것이 전문가들의 일관된 지적이다. 난민 수백만명을 이미 받아들이고 금전적 지원까지 해가며 내국인 부담을 늘린 독일 등 유럽 국가들과 우리나라는 논의의 출발점이 다르다는 것이다. 황필규 공익인권법재단 공감 변호사는 “(유럽 국가들이 난민을 수용하는 숫자는) 국력 대비 우리와 차이가 엄청나다”며 “유럽과 우리 사회를 단순 비교하는 것은 논의를 왜곡시킨다”고 전했다. 실제로 전 세계 난민 인정률 평균이 30%대인데 우리나라는 고작 2% 정도다.

국제사회로부터 난민 수용 요구가 더 늘어날 것으로 예측되는 가운데 사회적 논의는 답보 상태라는 지적이 제기된다. 국회 한 관계자는 “예멘 난민 유입 이후 논의가 늘어날 것으로 기대됐지만, 6∼7월에만 잠깐 여론에 영합하는 난민 반대 법안이 무더기로 발의됐다”며 “여야 모두 제대로 된 논의는 할 생각이 없고 정부안만 기다리고 있다”고 비판했다. 자유한국당 조경태 의원 등은 아예 난민법 폐지 법안을 발의했다.

정부는 난민 신청 심사인력 부족으로 인한 적체 현상, 이의신청 담당 난민위원회 위원의 전문성 부족 등을 보완하기 위해 인력을 확충하고 난민심판원을 운영하는 등 방안을 고민하고 있다. 하지만 전문가들의 걱정스러운 시선은 바뀌지 않고 있다. 황필규 변호사는 “난민들의 신청권을 박탈해 온 그간의 관행들에 대한 반성과 근본적인 인식 개선 없이 형식적으로만 접근하면 지금의 문제가 답습될 것”이라고 지적했다.

정성환 인권위 상임위원은 포럼에서 “난민에 대해 부정적 선입관이나 편견을 갖거나, 이상주의에 치우쳐 인도적 측면만을 부각하는 것보다 사회·경제적 영향에 대해 냉정하게 분석하고 대처할 필요가 있다”고 주문했다.

홍주형 기자 jhh@seyge.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘빨간 우체통’ 역사 속으로](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518294.jpg

)

![[데스크의 눈] 김부장과 김지영, 젠더 갈등](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518289.jpg

)

![[오늘의 시선] 국민연금 동원해도 환율이 뛰는 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518246.jpg

)

![[안보윤의어느날] 시작하는 마음은 언제나](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518255.jpg

)