대한민국 인터넷에서 쓰이는 이성을 향한 수많은 혐오의 단어들이다. 의미를 구체적으로 적시하기도 이같은 민망한 혐오 표현들이 인터넷을 점령하고 있다.

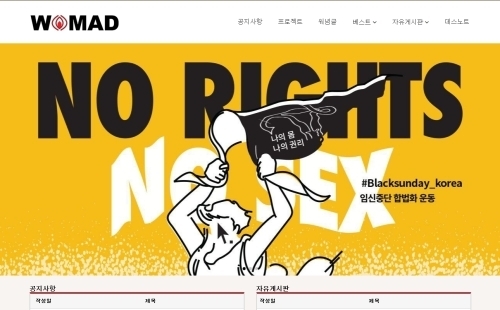

특히 ‘일간베스트 저장소’(일베)로 대표되는 여성 혐오 커뮤니티부터 최근에 문제가 되고 있는 남성 혐오 커뮤니티 ‘워마드’까지 몇몇 사이트들은 예전부터 이성 혐오의 ‘해방구’ 역할을 해오고 있다.

최근 ‘워마드’는 홍익대 회화 수업 중 불법 촬영된 남성 모델의 나체 사진이 게시되며 논란의 중심이 됐다. 이용자를 중심으로 유포자인 동료 모델 안모씨(25·여)를 옹호하는 움직임이 드러나면서 남초 커뮤니티 등에서는 비판적인 글이 쇄도하고 있다. 피해자가 남성이라서 수사당국이 서둘러 범인을 잡았다는 식의 ‘성별(性別) 편파수사’ 주장까지 번지고 있어 갈등은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.

또 ‘일베’ 역시 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견시점’에서 개그우먼 이영자씨의 ‘어묵 먹방’ 장면에 세월호 보도 장면이 쓰인 점이 알려지면서 다시금 수면 위로 오르고 있다. 서로를 향해 날선 발언을 내놓고 있는 한국사회의 혐오문화에 대해 긴급 진단한다.

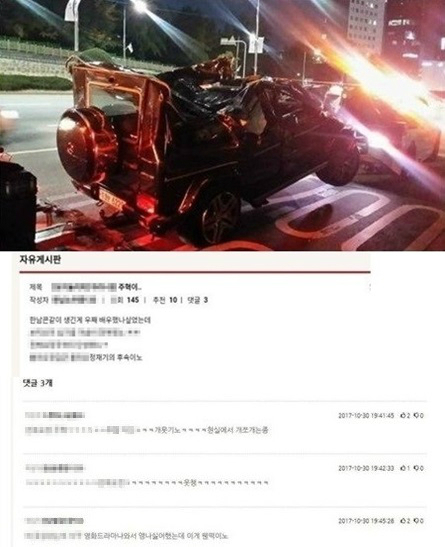

배우 김주혁의 갑작스러운 교통사고 사망사고로 충격에 빠졌던 지난해 10월 ‘워마드’는 망자에 대한 조롱으로 도마 위에 올랐다. 인터넷 커뮤니티 등에서는 ‘워마드’ 이용자들이 배우 김주혁의 차량 전복을 빗댄 ‘전복요정’, 사망 자체를 비하하는 ‘주혁하다’ 등의 단어를 만들어 쓴 점에 분노했다. 망자에 대한 예의를 존중하는 한국 사회의 일반적인 예의범절과는 동떨어진 행동이다. 이는 ‘워마드’와 대척점에 서 있는 ‘일베’와 유사한 점이기도 하다. ‘일베’는 고(故) 노무현 전 대통령과 세월호 희생자를 비난한 일로 오랜 동안 논란의 중심에 있었다.

일각에서는 이들의 행동을 일방적인 이성 혐오의 시각으로만 봐서는 안 된다고 조언한다.

정인경 가톨릭대 인문사회연구소 연구교수는 2016년 4월 논문 ‘포스트페미니즘 시대 인터넷 여성혐오’에서 “역사적으로 전통적인 성별 위계에 균열이 생기고 여성의 진출이 가시화될 때 그에 대한 반격(backlash)은 늘 있었고 평등을 요구하는 여성의 목소리를 침묵시키려는 다양한 공격도 상존했다”며 “페미니즘에 대한 공공연한 적대는 새로운 현상이 아니다”고 진단했다. 그러면서 “페미니즘이 시효가 만료된 낡은 기획이라는 대중적 인식이 현대 여성혐오의 양상”이라며 “남성의 (성차별의 희생자가 여성이 아니라 자신들이라는) 피해의식이 여성혐오를 조직하는 기본적인 정서가 되고 있다”고 지적했다.

온라인상의 혐오 표현 가운데 여성 혐오가 가장 두드러지는 것으로 분석된다. 한국형사정책연구원이 지난해 12월 발간한 보고서 ‘혐오표현의 실태와 대응방안’에 따르면 2016년 1년간 온라인 상의 4대 혐오표현 게시물 8만1890건 중 여성 혐오 관련 게시물이 5만1918건을 차지했다. 성소수자 관련 혐오 게시물은 2만783건이었다. 인종 관련 혐오 게시물이 2418건, 장애 관련 혐오 게시물이 6771건인 점을 감안하면 이성 혐오 현상이 심각한 수준 임을 알 수 있다.

전문가들은 한국 사회의 만연한 혐오 현상을 보며 타인과 다른 집단에 대한 배제 성향을 염려한다.

최현철 호서대 교수는 지난해 5월 논문 ‘혐오, 그 분석과 철학적 소고’에서 “혐오는 나에게 직‧간접적으로 피해를 주는 것을 방어하려는 심리가 작동하는 것”이라며 “이성의 영역에서 조절되거나 윤리나 도덕적인 방향으로 진행되면 좋겠지만 우리 사회는 그렇지 못하다”고 지적했다. 최 교수는 “우리에게 드러나는 혐오의 기재는 자신과 타자를 구분하고 그것을 선악의 구조로 대체하고 타인들에 대한 낙인효과를 부추기며 자신의 신념과 행동만을 합리화한다”며 “주체로서 자기의 삶을 살기 위해 (자신의) 감정에 대한 철학적 분석이 요구되는 시대”라고 진단했다.

하정호 기자 southcross@segye.com

사진=게티이미지스뱅크, 워마드 사이트 갈무리

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 트럼프와 파월의 악연](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517780.jpg

)

![[데스크의 눈] 염치불고 시대](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517775.jpg

)

![[오늘의 시선] 저성장 탈출구는 혁신에 있다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517746.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 돌 선물](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517764.jpg

)