◆“금세기 말이면 56%가 건조 지역”

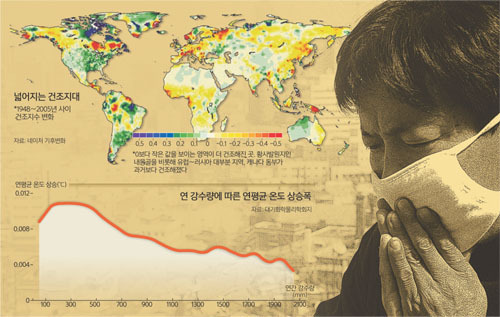

황사가 건너오려면 두 가지 조건이 필요하다. 모래먼지가 생길 만큼 건조한 기후와 모래를 실어나를 기압(바람)이다. 그런데 지구온난화가 진행될수록 건조한 곳은 더 덥고 건조한 극한 기후로 치닫고 있는 것으로 나타났다.

황사가 건너오려면 두 가지 조건이 필요하다. 모래먼지가 생길 만큼 건조한 기후와 모래를 실어나를 기압(바람)이다. 그런데 지구온난화가 진행될수록 건조한 곳은 더 덥고 건조한 극한 기후로 치닫고 있는 것으로 나타났다.

특히 추운 계절 아시아의 ‘반건조 지역’에서 온도 상승이 두드러졌다. 황 교수팀은 연간 강수량이 200∼600㎜인 곳을 반건조 지역으로 정의하고 1901∼2009년 지역별·계절별로 온도가 얼마나 올랐는지 조사했다. 그 결과 반건조 지역 전체를 놓고 봤을 때 평균 온도가 1.13도 오른 데 비해 아시아 반건조 지역은 추운 계절(11∼3월)에 2.42도나 올랐다.

우리나라에 영향을 미치는 대표 황사 발원지인 내몽골이 바로 아시아 반건조 지역에 속한다. 한반도 북서쪽에서 가장 혹독한 온난화 현상이 벌어지고 있는 것이다.

더 큰 문제는 이로 인해 ‘건조→온난화→건조→…’의 악순환이 거듭될 수 있다는 점이다. 토양에 수분이 없으면 증발하는 물방울도 적을 수밖에 없다. 그러면 쏟아지는 태양열이 물을 수증기로 바꾸는 데 쓰이지 못하고, 고스란히 지역의 온도를 높이는 데 쓰이게 된다.

2015년 과학학술지 ‘네이처 기후변화’(nature climate change)에는, 이런 현상으로 금세기 후반(2071∼2100년)에는 전체 육지 면적의 50∼56%가 건조지역이 될 것이란 논문이 실리기도 했다. 이때가 되면 한반도 북쪽의 연해주, 블라디보스토크는 물론 그린란드 서쪽 일부 지역까지 건조화가 심하게 진행될 것으로 보인다.

황사를 부르는 두 번째 조건, 즉 ‘바람’도 온난화와 관련이 깊다. 허창회 서울대 교수(지구환경과학)와 김주홍 극지연구소 선임연구원 등 4명의 연구진은 북극 빙하가 줄어든 해에 유라시아 대륙에서 한반도로 들어오는 황사 수송경로가 발달하는 것을 확인했다.

북극이 얼지 않고 바다 상태로 열려 있을 때 제트기류는 구불구불하게 움직이는데 한반도 주변에서는 남쪽으로 치우치는 경향이 있다. 이런 상황에서 제트기류 북쪽, 즉 만주 쪽 상공(지상 10㎞)에서 반시계방향으로 도는 흐름(저기압성 순환)이 만들어지면 내몽골의 황사가 우리나라로 끌려들어오는 것이다.

김 선임연구원은 “과거에는 해빙면적과 황사발생 간 관련성이 전혀 없었는데 10여년 전부터 갑자기 관련성이 생기기 시작했다”며 “둘의 상관계수는 0.78로 매우 높다”고 전했다.

북극이 얼지 않고 바다 상태로 열려 있을 때 제트기류는 구불구불하게 움직이는데 한반도 주변에서는 남쪽으로 치우치는 경향이 있다. 이런 상황에서 제트기류 북쪽, 즉 만주 쪽 상공(지상 10㎞)에서 반시계방향으로 도는 흐름(저기압성 순환)이 만들어지면 내몽골의 황사가 우리나라로 끌려들어오는 것이다.

김 선임연구원은 “과거에는 해빙면적과 황사발생 간 관련성이 전혀 없었는데 10여년 전부터 갑자기 관련성이 생기기 시작했다”며 “둘의 상관계수는 0.78로 매우 높다”고 전했다.

◆‘초원의 암’ 마른 호수

중국과 몽골의 사막화를 막기 위해 한·중·일·몽골 각국 정부와 민간단체는 여러 활동을 벌였다.

에코피스아시아 중국사업소 박상호 소장도 그중 한 명이다. 박 소장은 2008년부터 2013년까지 1차로 내몽골 차간노르(노르는 호수라는 뜻) 일대 4000만㎡에 걸쳐 1년생 초본 생태복원 활동을 벌였고, 2014년부터 내년까지는 보샤오테노르와 하기노르 일대에서도 비슷한 면적에 걸쳐 다년생 식물복원을 진행한다.

특히 주력하는 부분은 알칼리 호수 생태복원이다. 박 소장은 “내몽골 대부분의 호수가 알칼리성인데, 호수가 말라 알칼리 분진이 날리면 주변 초원에 악영향을 미친다”며 “마른 호수는 강알칼리이고 강한 바람이 부는 등 환경이 열악해 ‘초원의 암’이라 불린다”고 전했다.

|

| 10년째 내몽골에서 사막화 방지사업을 하고 있는 에코피스아시아의 박상호 소장은 “사막에 나무를 심으려면 지질조사와 수리수문연구부터 해야한다”고 전했다. 위부터 생장량 조사, 실험구 설치, 생태해설을 하는 모습. 박상호 소장 제공 |

오랜 시간을 황사 발원지에서 보낸 그는 사막화의 주범으로 인간 활동을 꼽았다.

내몽골의 인구는 1954년 610만명에서 2010년 2470만6000명으로 네 배 늘었다. 인구가 급증하면서 공업·농업용으로 여기저기서 지하수를 끌어썼고, 호수가 마르기 시작했다. 초원도 버티지 못하고 퇴화했다.

박 소장은 “현지에서 가장 크게 체감하는 것은 각종 개발과 과도한 지하수 사용, 댐 건설 같은 인위적 요소”라며 “이로 인해 지구온난화가 더 심해지는 것 같다”고 말했다.

토지가 황폐화하면 토양 속에 저장된 이산화탄소가 공기 중으로방출된다. 또 초목이 사라지면 광합성 양이 줄어 식물의 온실가스 저장량도 줄어든다. 온난화가 사막화를 부르고, 사막화가 다시 온난화를 촉진시키는 셈이다. 철을 가리지 않는 황사의 내습을 가벼이 넘길 수 없는 이유다.

윤지로 기자 kornyap@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)