사고는 순식간이었다. 야근 후 택시를 탔는데, 눈을 떠보니 병원이었다. 의사가 “걸을 수 없을 것”이라고 말했을 때, 어머니는 재훈씨를 붙잡고 울었지만 그는 눈물 한 방울 흘리지 않았다. 모든 상황이 비현실적으로만 느껴졌다. 장애인으로 산다는 것은 그가 상상했던 미래에는 없던 일이었다.

말수가 줄었다. 병원에서는 우울증 초기라고 했다. 병원에서 한 번, 집에서 한 번 목숨을 끊으려 했다. 어머니는 그가 또 나쁜 마음을 먹을까봐 매일 밤 손을 붙들고 같이 잤다. 퇴원 후 2년 가까이 병원 갈 때를 빼고는 집 밖으로 나가지 않았다.

조금씩 용기가 생겼다. 사고 후 처음으로 산책하러 나갔다. 몇 년 만에 외식도 했다. 아직 두려운 점도 많지만, 재훈씨는 아이가 걸음마를 배우듯 조금씩 자신의 장애를 알아가고 있다. 그는 “용기를 내는 데 너무 오래 걸렸다. 병원에서 마음은 치료해주지 않았다”며 “다른 사람들은 이런 시행착오를 짧게 겪었으면 좋겠다”고 말했다.

몇 년간 집에만 있었던 재훈씨의 삶은 척수장애인 사이에서는 특별할 것 없는 이야기다. 어떤 이는 외출을 하기까지 10년 넘게 걸렸고, 상황을 견디지 못해 목숨을 끊은 사람도 있다. 지금도 많은 이들이 장애를 받아들이지 못하고 사회와 단절된 채 고립된 삶을 살고 있다.

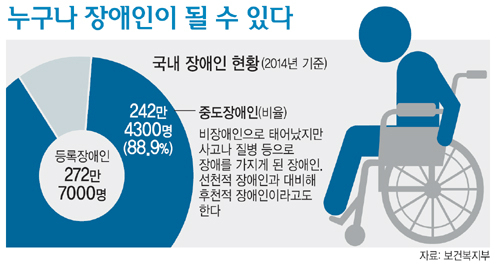

하루 아침에 장애를 갖게 된 중도 척수장애인은 신체적 고통은 물론 장애를 받아들이는 과정에서 심리적 충격을 경험한다. 또 장애가 학업·경력 단절로 이어져 사회적 고립과 경제난을 겪는 경우가 허다하다. 그러나 이 같은 상황을 받아들이고 다시 사회에 나오는 것은 오롯이 개인의 몫이다. 국내 재활시스템은 ‘신체 치료’에만 초점이 맞춰져 마음의 상처에는 방관하고 있다.

김유나·이창훈 기자 yoo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 고개 숙인 백종원](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511791.jpg

)

![[데스크의 눈] 문화재 보존의 이유 일깨운 ‘사유의 방’](http://img.segye.com/content/image/2025/03/18/128/20250318518938.jpg

)

![[오늘의시선] 대선공약에 일그러진 노동개혁](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511655.jpg

)

![[안보윤의어느날] 여백을 읽는 시간](http://img.segye.com/content/image/2025/05/06/128/20250506511723.jpg

)