일단 대포폰을 판매하는 곳부터 물색했다. 인터넷에서 선불폰(미리 통신요금을 지불해서 사용하는 휴대전화)을 검색하자 해외에 서버를 둔 판매 사이트를 쉽게 발견할 수 있었다. 문자메시지로 타인 명의의 선불폰 개통이 가능하냐고 묻자 “가능하다, 전화 달라”는 답장이 왔다. 타인 명의로 개통하면 선불폰이더라도 모두 대포폰에 해당한다.

취재를 위해 기자가 업체에 전화를 걸어 구매의사를 밝히자 상세한 안내가 이어졌다. 판매자는 “최근에는 단말기가 아닌 유심(USIM) 카드만 판매하는 형태”라며 “유심카드는 개당 15만원이고 거리에 비례해 배달료가 추가로 책정된다”고 설명했다. 당장 배달이 가능하냐는 문의에 “40분 안에 (기자의) 집 근처로 가겠다”는 답변이 돌아왔다.

판매자는 약속한 시간에 나타났다. 그는 “보통 하루에 5∼6대의 대포폰을 판매한다. 지난해 초까지만 해도 하루 평균 2∼3대였는데 크게 늘었다”며 “건당 3만∼4만원의 배달료를 수수료로 받는다. 외국인 등 명의 수집을 전담으로 하는 사람은 따로 있다”고 설명했다.

예전에 대포폰은 노숙인이나 중국동포 등에게 10만∼20만원을 주고 명의을 도용하는 후불 대포폰을 개설하는 수법이 흔했다. 하지만 최근에는 외국인 관광객 명의를 도용하거나 급전이 필요한 사람의 이름을 빌리는 ‘선불 대포폰’이 많이 유통되는 추세다. 대부분의 선불 대포폰은 통신업체 등으로부터 2∼3개월마다 번호가 정지돼 명의자 입장에서도 부담이 덜하다. 판매업체에서도 주기적으로 선불 대포폰을 판매할 수 있어 더 많은 부당이득을 취할 수 있다.

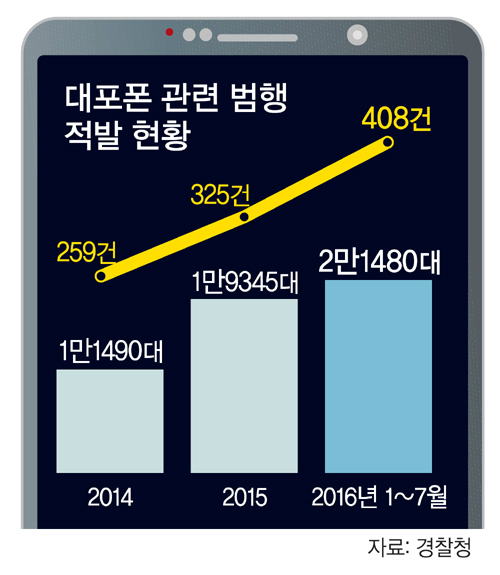

대포폰 적발 사례는 매년 증가하는 추세다. 경찰청에 따르면 적발된 대포폰은 2014년 1만1490대, 2015년 1만9364대에서 지난해 8월까지 2만8712대로 급증했다. 판매자뿐만 아니라 사용자까지 처벌하고 있지만 범행에 사용하다 적발된 범죄자에 사후 적용되는 경우가 많아 단순 사용자는 처벌하기 어려운 실정이다. 이같은 문제 때문에 더불어민주당 이원욱 의원 등 10명은 지난해 10월 대포폰을 사용하기만 해도 처벌하고 처벌 기준도 징역 5년 이하 또는 벌금 2억원 이하로 수위를 높이는 내용의 개정안을 제출했다.

경찰 관계자는 “자식 명의로 부모가 휴대전화를 사용하는 것처럼 법적으로 대포폰의 범위를 명확히 하기 어려운 부분이 있다”며 “법개정을 통해 기준을 명확히 한 뒤 대포폰 이용률을 낮춰야 할 것”이라고 지적했다.

김범수 기자 sway@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 코리아 글로우 업](http://img.segye.com/content/image/2025/07/31/128/20250731520509.jpg

)

![[기자가만난세상] 초고령사회 ‘국가 주도 돌봄’ 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/07/31/128/20250731520454.jpg

)

![[세계와우리] 안보의 본질은 자강(自强)](http://img.segye.com/content/image/2025/07/31/128/20250731520499.jpg

)

![[기후의 미래] 플라스틱 협약과 만장일치](http://img.segye.com/content/image/2025/07/31/128/20250731520464.jpg

)