“북한 학교에서는 ‘미국놈 까부수기 수류탄 던지기 대회’라는 걸 여는 데 그게 대입 성적에 포함됩네다.”

“북한 학교에서는 ‘미국놈 까부수기 수류탄 던지기 대회’라는 걸 여는 데 그게 대입 성적에 포함됩네다.”

탈북자 출신 주모(33·여)씨가 북한 대학 입시의 한 단면을 소개하자 모여있던 학생들이 박장대소한다. 하지만 주씨가 탈북하려다가 붙잡혀 총살된 주민들 사진을 보여주자 분위기는 이내 숙연해졌다. 12일 서울 구로구 서서울생활과학고 통일관. 통일부 산하 통일교육원이 주최한 ‘찾아가는 통일교육’ 강연장 분위기는 열띤 듯하면서도 무심했다.

이 학교 3학년생 90여명 중 대다수는 주씨와 보조 ‘눈높이 강사’ 김모(33·여)씨가 생생하게 들려주는 북한 실상에 대해서는 귀를 쫑긋하면서도 남북 통일의 당위성과 필요성을 설명하는 대목에서는 딴짓을 하거나 졸기 일쑤였다. 김씨는 “그래도 이 학교 분위기는 괜찮은 편”이라며 “최소 200명 앞에서 강연할 때가 대부분인데, 십중팔구는 대놓고 엎드려 잔다”고 귀띔했다.

초·중·고생과 일반인 대상 통일교육이 겉돌고 있다. 기본적으로 국민의 통일의식이 과거에 비해 상당히 희박해진 데다 교육방식 또한 강연과 견학 등 수십년 전과 별반 차이가 없기 때문이다. 통일교육의 큰 축인 ‘북한관’ 역시 대북 관계와 집권세력 이념 성향에 따라 ‘교류’, ‘화해’, ‘경계’, ‘타도’ 대상으로 오락가락 한다. 오늘의 청소년들이 주역이 될지도 모를 ‘통일한국’ 시대를 대비하기 위해 통일교육 내실화가 무엇보다 시급하다는 지적이 많다.

◆유명무실한 통일교육

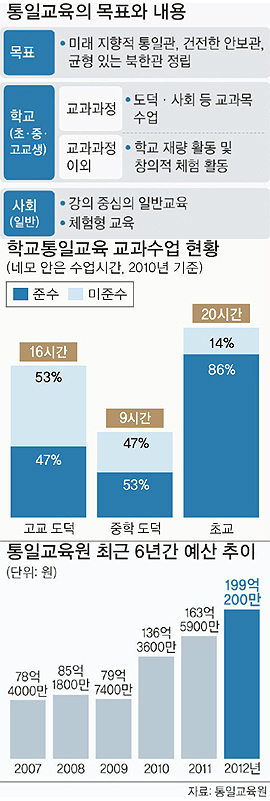

14일 통일교육원에 따르면, 전국 초·중·고교생은 ‘통일교육 지원법’(1999년 제정)에 따라 정규수업과 창의적 체험활동, 방과후학교 등을 통해 통일교육을 받아야 한다. 국어와 도덕, 사회, 역사 등 정규수업 시간을 통해 초등생은 연간 20시간, 중학생은 9시간, 고교생은 통일교육 16시간을 이수하도록 돼 있다. 하지만 이를 지키는 학교는 많지 않다. 통일교육원의 2010년 설문조사를 보면 초교의 86%는 통일수업 시수를 준수하고 있지만 중학교는 53%, 고교는 47%에 그쳤다.

창의적 체험활동의 일환으로 이뤄지는 통일 관련 프로그램 또한 유명무실하다. 교육과학기술부는 체험활동 시간에 통일교육을 실시하도록 권고하고 있지만 이는 38개 권고 분야의 하나일 뿐이다. 그마저도 인성교육과 성교육, 소비자교육 등 사회적 현안에 밀려 주된 관심사에서 멀어진 지 오래다.

일반인 대상 통일교육은 더욱 열악한 상황이다. 통일교육원이 지난해 전국 19개 지역교육센터에서 진행한 800회 통일교육 프로그램 이수자는 14만6870명. 전 국민의 1%에도 못 미치는 수준이다. 그마저도 이수자 대부분은 학교 통일교육이나 군부대 정신교육 담당자이거나 관련 부처 공무원, 통일·대북 단체 관계자들이다.

일부 기업이 직원들을 대상으로 통일교육 강연회를 열기도 하지만 이 또한 개성공단 등 대북사업 참여업체가 대부분이다. KBS1의 ‘남북의 창’과 MBC ‘통일전망대’ 등 일반 국민이 손쉽게 북한 관련 소식이나 정부 통일 정책을 접할 수 있는 지상파TV 프로그램도 취약시간대 편성돼 있어 시청률이 5% 안팎에 불과하다.

|

| 12일 서울 구로구 서서울생활과학고 강당에서 통일교육 강사가 처형당한 북한 주민 사진을 보여주며 설명하는 동안 몇몇 학생은 고개를 떨군 채 자고 있다. |

통일교육이 겉도는 까닭은 갈수록 희박해지는 통일의식과 강연회 등 틀에 박힌 교육방식, 일관성 없는 교육내용 등에 기인한다. 특히 청소년의 통일의식은 해를 거듭할수록 떨어지고 있다. 통일교육원에 따르면, 청소년들의 ‘통일에 대한 관심’은 1997년 71.0%에서 2010년 57.3%로 떨어졌다.

북한 전문가 강연회나 판문점 견학 위주의 천편일률적인 교육방식도 학생들의 관심을 떨어뜨리고 있다. 이명박 정부는 통일 강연 질 제고와 콘텐츠 개발 등을 위해 통일교육 예산을 올해 199억원 등 전임 정부와 비교해 3배 가까이 늘렸다. 강연 질을 높이기 위해 ‘눈높이 강사’와 탈북자 강사를 대거 양성했고, 전국 초·중·고교에서 교육자료로 활용할 인터넷용(IPTV) 동영상 콘텐츠를 280여편 개발했다.

하지만 학생들 반응은 여전히 냉담하다. 학교통일교육에 만족한다는 응답은 2003년 21.4%에서 지난해 27.3%로 소폭 올랐다.

정권의 성격 따라 들쭉날쭉한 통일교육도 문제다. 2003년부터 통일교육 강사로 활동하고 있다는 탈북자 주씨는 “정권이 바뀔 때마다 통일부에서 ‘가급적이면 여기에 중점을 두고 강의해 달라’고 부분이 달라진다”고 말했다.

송민섭·김희원 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 북한의 신형 공대공미사일](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518510031.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 조선통신사](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518510010.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 대통령선거 TV 토론](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518510000.jpg

)

![[이삼식칼럼] 초저출산과 가족문화의 변화](http://img.segye.com/content/image/2025/05/18/128/20250518509994.jpg

)