“교제폭력 피해 반복 신고 늘었지만

가해자 친밀감 이유 처벌 의사 번복

관련 법령도 없어 적극적 조치 못 해”

올해 경기 화성시와 대구에서 벌어진 스토킹 살해 사건은 ‘교제폭력’이라는 전조증상이 있었다는 공통점이 있다. 화성시 사건 피해자인 30대 여성은 살해당하기 전 경찰에 9번 신고하고 고소장까지 제출했다. 대구 사건 피해자 50대 여성 역시 가해자 윤정우(48)를 특수협박 등 혐의로 경찰에 신고했다가 보복당했다. 피해자 보호는 왜 제때 이뤄지지 않는 것일까.

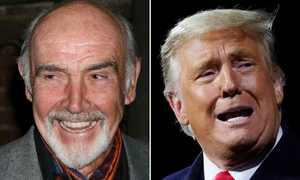

여성 관련 치안정책을 총괄하는 조주은(사진) 경찰청 여성안전학교폭력대책관은 30일 인터뷰에서 “교제폭력을 다루는 법이 없다”는 점을 이유로 꼽았다. 그는 “현장 경찰들이 피해자에게 ‘지금 상황에서는 접근금지를 할 수 있는 법적 근거가 없다’는 무기력하고도 무책임하게 들릴 말을 반복할 수밖에 없는 실정”이라면서 교제폭력에 적용할 별도 입법이 시급하다고 강조했다.

교제폭력 범죄에는 스토킹처벌법과 가정폭력처벌법으로 해결할 수 없는 사각지대가 존재한다는 설명이다. 조 대책관은 “스토킹이나 사실혼관계이면 각각의 법률로 조치를 취할 수 있지만, 그런 경우가 아니면 접근금지 등 적극적인 조치를 통해 피해자를 조기에 보호할 수 없다”고 토로했다.

경찰은 2016년부터 ‘교제폭력’이라는 112신고 코드를 만들어 일반적인 폭력범죄와 구분된 대응을 하고 있다. 2022년부터는 교제관계 범위를 ‘부부가 아닌 남녀 간’에서 ‘부부가 아닌 동성 포함 연인관계’로 확대했다. 조 대책관은 교제폭력 범죄의 특성상 ‘피해자 의사’에 따른 가해자 처벌이 아닌, 법령에 근거한 ‘피해자 보호’에 방점을 둬야 한다고 밝혔다. 조 대책관은 “교제폭력은 관계의 친밀성이라는 특징으로 인해 피해자가 보복을 두려워하거나 가해자의 변화를 기대하는 등 적극적인 처벌 의사를 밝히지 못하는 경우가 많다”며 “반복적으로 신고는 하지만 처벌 의사를 번복하면서 경찰 연락조차 받지 않는 경우도 있다. 그러다 보면 어느새 피해는 커져 있고 관계를 단절하기 더 어려운 상황이 많다”고 설명했다.

조 대책관은 호주 사례를 예로 들었다. 그는 “호주의 일부 주에서 신체적 폭력에 더해 정서적, 사회적 측면에서 피해자를 억압하는 ‘강압적 통제’에 대한 처벌을 입법화했단 사실이 교제폭력을 더 깊이 있는 시각으로 이해하는 데 길잡이가 될 수 있다”며 “호주는 2032년까지 여성과 아동에 대한 폭력을 근절하기 위한 국가계획을 발표하고 성별에 기반한 폭력을 끝내기 위해 모든 사회 구성원이 함께 노력해야 함을 강조하고 있다”고 부연했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 사라지는 초등학교 운동회](http://img.segye.com/content/image/2025/07/30/128/20250730518523.jpg

)

![[세계타워] 특혜 논란 키운 의대생](http://img.segye.com/content/image/2025/05/28/128/20250528518361.jpg

)

![[세계포럼] 보수도 ‘개딸 정치’ 본받자는 궤변](http://img.segye.com/content/image/2025/06/25/128/20250625520003.jpg

)

![[열린마당] 탈북민을 남북평화 징검다리로 삼자](http://img.segye.com/content/image/2025/07/30/128/20250730518366.jpg

)