새로운 한지에 같은 작업 반복 후 중첩

태워서 비워진 구멍이 모여 거대 형상

가까이 보면 추상, 멀리서 보면 구상화

소멸한 자리엔 공허함 보다 충만함이

“인간의 애환·고통, 향불 춤 통해 이야기”

어쩌면 곳곳이 인플레이션인 시대다. 소셜미디어나 온라인, 미디어상에는 과식하는 영상과 ‘플렉스’(과시 소비)하는 이미지가 넘쳐난다. 관심을 얻으려는 경쟁으로 과장하고 꾸미는 과잉 몸짓이 치열하다. 스펙터클에 감격하고 탐욕이 곧 능력인 시대, 약하고 힘없는 것들을 혐오하는 시대. 이 텅 빈 시대의 뒷면을 생각하게 만드는 화가가 이길우다.

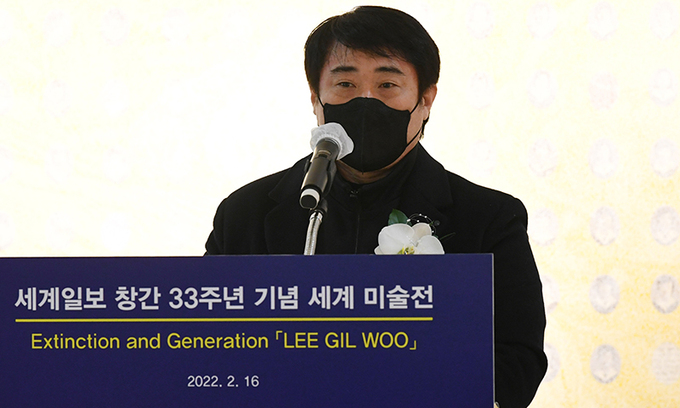

한국화가 이길우 작가가 제13회 세계미술전 초대작가로 선정됐다. 세계일보 창간 33주년을 맞아 16일 개막한 ‘세계미술전-이길우’ 전이 서울 종로구 인사동에 위치한 선화랑에서 한창이다. 이 작가의 구작과 근작 21점을 선보인다. 작가 상징인 향불 작품 아이디어를 얻은 2003년 이후부터 최근까지 18년간 펼쳐온 향불 작업 세계를 고루 조망할 수 있다.

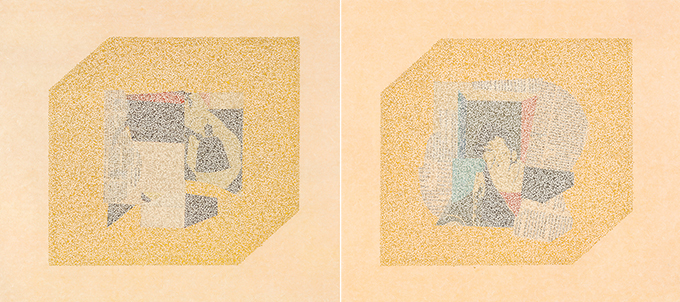

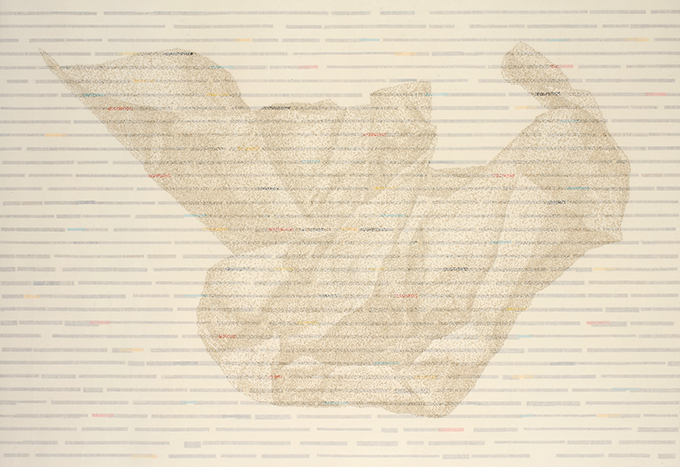

이길우 작가는 실험하는 한국화, 진화하는 한국화의 대표주자다. 작가는 향불을 한지에 갖다 대어 작고 동그란 구멍을 뚫는다. 가녀린 향불에 탄 미세한 흔적을 수천 개, 또는 수만 개 만든다. 그렇게 한지 1장을 만든 뒤, 같은 작업을 새 한지에 반복한다. 이어 종이를 겹쳐 붙여 중첩하길 서너 차례 반복한다. 화면에는 향불이 종이를 태워 검게 그을린 구멍 밀도가 높은 곳은 진하게, 태운 흔적 밀도가 낮은 곳은 연하게 보인다. 미세한 검은 테두리 안으로는 아래에 깔린 색지가 드러나기도 한다. 그렇게 색 차이가 만들어지면서 형상이 만들어진다. 종이가 타서 비워진 자리들이 모여 거대한 형태를 만들어 낸다는 아이러니다. 소멸과 생성이 한자리에 있다.

그는 통상의 인식을 거슬러간다. 그는 눈에 띄기 위해 꾸미고 덧대기보다는 이렇게 태워 없애고 비우며 소멸시킨다. 색지를 쓰기도 하지만 그 위에 다시 한지를 덮어 화려함을 덮는다. 자연스레 그의 그림은 더 편안하게 느껴지고, 묘하게도 소멸한 자리에는 공허함이나 어떤 부족함 대신, 충만함이 찾아온다.

또 한편, 그의 작품은 누구에게나 감상의 재미도 준다. 이길우의 작품은 관람객을 빨아들였다 멀리 밀어냈다 한다. 작품 앞으로 바짝 다가가야 얇은 한지에 지름 5㎜도 안 될 듯한 작디작은 구멍들이 무수히 나 있음을 볼 수 있다. 그러나 형태를 보고 전체를 조망하기 위해서는 관람객은 작품에서 멀어져야 한다. 다가가면 기법이 보이고, 멀어졌을 때 소재가 보인다. 다가가면 추상화처럼 다가오고, 멀어질수록 은은하게 형태가 드러나 구상화가 된다.

전시장에서 김진엽 미술평론가는 “작품에 텍스트를 사용하는 것 등 현대미술 기법을 많이 사용함에도 이길우 작가의 작품은 편안하게 느껴지곤 하는데, 워낙 정서적인 부분이 활용되어서다. 개인적인 이야기부터 사회의 우리 이야기들까지 섞여 있다. 실험적 방법과 정서가 같이 활용돼서 어려운 작품도 편안하게 볼 수 있게 하는데, 이것이 작가의 내공”이라고 말했다.

편안함으로 다가오는 작품은 그러나 방독면을 쓰고 작업해야 할 정도로 고된 과정을 거쳐 탄생한 것이다. 가령 100호 크기 작품을 제작하려면 5만 번 정도 향불 구멍을 낸다. 수만 번 향불을 태우기 때문에 작업실은 환기를 자주 시켜줘야 하고, 여름에는 더위와, 겨울에는 추위와 싸우며 작업한다고 한다.

작품이 그 고된 노동의 결과물임을 알고 나면, 제목과 작품 속에서 다뤄진 소재에 대한 애정, 주제의식 등은 더욱 절실하게 다가온다. 모여 있지만 고독해 보이는 개인들을 표현한 ‘관객’, 구겨지고 버려진 종이에 그가 붙인 제목 ‘날고 싶은 새’, 푸른 바다를 배경으로 그린 단정한 양복은 ‘AM6시’, 노을 빛을 머금은 붉은 물빛의 바다를 배경으로 어깨가 비뚤어지고 축 늘어진 양복은 ‘PM6시’. 대상에 대한 연민이 가득 전해지면서도, 소멸한 자리가 생성의 자리라는 그의 방법론을 대입해 희망도 떠올려 볼 수 있다. ‘화가의 가족’, ‘상혁이의 첫 운동회’나 알약이 여럿 등장하는 작품들 앞에서는 그가 치매를 앓는 어머니를 오랫동안 모셔온 사연과 가족에 대한 애정을 연상할 수밖에 없다. 작가만의 고유한 방법론을 통해, 작품은 조용하지만 강하고 묵직하게, 은은하지만 애절하게 말을 거는 작품들이 된다.

그는 처음에 어떻게 한지를 태우게 됐을까. 2003년 가을 어느 날, 작업실 밖으로 나와 하늘을 올려다봤다. 작업실 앞 가로수였던 은행나무 잎사귀들이 눈에 들어왔다. 햇빛으로 역광을 받은 은행나무 잎 까만 점들을 보고 마치 누군가 태운 듯한 느낌이 들었다고 한다. 그날이 그에겐 운명의 날이 됐다. 이때 영감을 받아 얇은 한지를 태우는 향불 작업을 시작했고, 그는 지금 ‘향불 작가’라는 별칭으로 소개된다. 지금은 몇몇 작가들이 향불로 한지를 태우는 방법으로 각자의 작품을 제작하지만, 그는 ‘향불로 한지를 태운 최초의 작가’라는 수식어와 함께 해외 매체에 소개됐다.

전시장에서 만난 작가는 “항상 삶에 대해, 인간의 삶의 본질에 대해 탐구하고 연구해왔다. 앞으로도 변하는 과정이 여러 번 있겠지만, 삶을 통해서 새로움을 추구하려고 애를 쓸 것”이라고 말했다.

김 평론가는 이번 전시를 계기로 쓴 글에서 “작가는 무(無)로 향할 수밖에 없는 인간의 애환과 고통을 향불의 춤을 통해 이야기하고자 한다”며 “이길우의 향불은 실험적인 조형 어법이면서도 자기소멸의 고독에서 벗어날 수 있는 성숙과 이해의 과정인 것”이라고 했다.

가식과 허위, 과장의 본모습은 불행이다. 거품이 꺼진 자리는 언제나 폐허다. 과잉의 시대, 지금이야말로 그의 작품을 눈에 담기 좋은 때다. 27일까지.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 법정싸움으로 치달은 하이브 내분](http://img.segye.com/content/image/2024/04/26/128/20240426514687.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘잘 지는’ 리더십](http://img.segye.com/content/image/2023/09/01/128/20230901514421.jpg

)

![[신병주의역사저널] 정조의 안식처, 화성행궁](http://img.segye.com/content/image/2023/03/03/128/20230303514022.jpg

)

![K컬처 부흥 위해서라도, 나는 희망한다 [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2024/03/29/128/20240329514975.jpg

)