평생 거주 가능한 사회 주택

장애인·청년·노인 등에 저렴한 임대료

식기세척기 뺀 대부분 집기류도 제공

내 집 마련 걱정 덜어 삶의 질 높아져

국민행복지수 3년 연속으로 세계 1위

‘소셜믹스’ 도입 공정성 높여

환경부 산하 주택청이 물량 공급·운영

국민 7명 중 1명이 사회주택에서 기거

균형적 발전으로 지역 차별 요소 없애

부촌 내에도 건설… 주민들 함께 어울려

핀란드는 3년 연속 국민 행복지수가 ‘세계 1위’인 나라이다. 보편적 사회복지망을 통해 국민 행복지수와 공정성을 높였다. 특히 핀란드의 주거정책은 한국과 견줘 주목할 만하다. 한국 사회에서 집은 계급을 가르는 척도로 통한다. 이 때문에 소위 말하는 금수저가 아닌 사람에게 내 집 마련은 평생의 목표이자 숙제로 남는다. 월급의 대부분을 전세대출금을 갚거나 월세를 내는 데 쓰는 사람도 부지기수다.

핀란드 정부는 주거 불평등의 문제를 ‘사회주택’으로 풀어냈다. 저소득층과 노숙인, 장애인, 청년, 노인 등에게 저렴한 임대료로 집을 공급한다. 월세를 내지 못하는 사람은 홈리스가 되지 않도록 지자체에서 600유로의 주택보조금을 준다. 이 때문인지 핀란드 길거리에선 구걸하는 사람을 찾아보기 힘들다. 있다고 해도 다른 유럽연합(EU) 국가에서 온 집시들이다.

사회주택을 제공받는 수혜자도 많다. 공급 가능한 물량이 많기 때문이다. 핀란드는 저소득층은 물론 취약계층에게도 보금자리를 제공함으로써 불평등을 줄여 사회 경제적 격차를 줄여나가고 있다.

◆평생 살 수 있는 헬싱키·에스포 사회주택 가보니

“정부가 인간답게 살 권리를 보장해 주죠. 바로 사회주택입니다.”

핀란드 수도인 헬싱키의 부오사리에서 만난 이동욱(29)씨는 사회주택의 특징을 설명했다. 대학원 입학을 준비 중인 이씨는 핀란드 이민 5년차다. 올해 초 아내와 딸과 함께 사회주택으로 이사를 했다. 이씨는 지금 살고 있는 사회주택에 대해 높은 만족감을 나타냈다.

그는 그동안 도심과 떨어지고 치안도 불안한 69㎡짜리 아파트에서 살면서 매월 1270유로를 냈다. 하지만 지금은 교통도 편리한 102㎡ 규모의 아파트에서 전보다 저렴한 월세를 내 삶의 질이 향상됐다고 했다.

여기에 이씨가 사는 사회주택은 사교 모임실에 옥상 사우나 시설을 갖추고 있다. 세탁기와 식기세척기를 제외한 대부분의 집기류 역시 정부가 제공한다. 이마저도 살 수 없는 저소득층은 지자체에서 지원해 준다. 이씨는 “핀란드 국민 역시 내 집 마련을 위해 노력하고 있으며 저렴한 사회주택이 발판이 되고 있다”면서 “이민을 와서 정착하는 데 여러 경제적 어려움이 따랐는데 사회주택이 집에 대한 부담을 덜어줬다”고 말했다.

또 다른 헬싱키의 사회주택 단지에서 만난 필리페씨 역시 2년 전 사회주택에 입주했다고 말했다. 그는 “아내와 함께 사회주택에서 지내고 있는데 무엇보다 조건이 비슷한 주택보다 30~40% 월세가 저렴해 가계에 도움이 되고 있다”고 말했다.

에스포는 헬싱키로부터 18㎞ 정도 떨어진 위성도시다. 우리나라로 따지면 분당 혹은 일산 정도의 입지다. 최첨단 산업시설이 많고 헬싱키와 인접해 대규모 사회주택이 몰려 있다. 이곳에서 만난 비사씨는 17년째 사회주택에 거주하고 있다고 했다. 그는 “사회주택은 한번 입주하면 원할 때까지 살 수 있다”면서 “이 때문에 살면서 주거에 대한 불안감은 느껴본 적이 없다”고 말했다.

◆부촌에 사회주택 건설해 소셜믹스 실현

사회주택을 명칭하는 국제표준은 아직 없다. 이 때문에 소유권과 공급자, 재원, 공급목적 등에 따라 국가별로 다양하게 부른다. 핀란드에서는 사회주택을 ‘정부지원금을 받는 주택’으로 정의했다. 정확히는 ‘카오풍키 아수토(Kaupunki Asunto·도시의 집)’라고 부른다.

핀란드의 사회주택 유형은 크게 세 가지다. 저소득 가구를 대상으로 하는 사회임대주택과 취약계층을 위한 임대주택, 점유권이 보장된 임대주택으로 나뉜다. 이런 사회주택은 환경부 산하 주택청(ARA)이 공급과 운영을 맡는다.

야르모 린덴 ARA 부청장은 “현재 ARA가 관리하는 사회주택은 41만5000여가구로 핀란드 전체 주택시장의 약 15%를 차지한다”면서 “핀란드 국민(554만8361명) 7명 중 1명은 사회주택에 사는 셈”이라고 말했다.

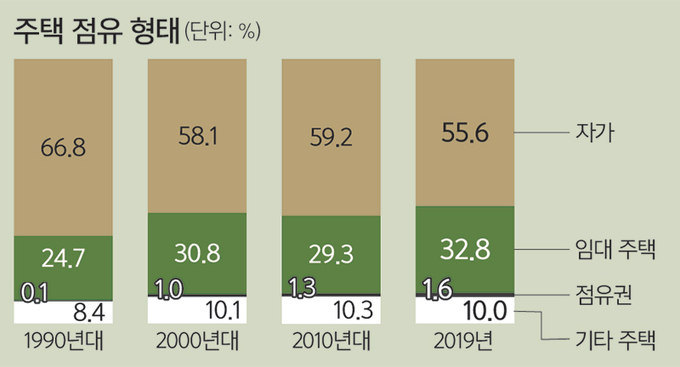

핀란드의 주택 비율은 개인이 소유한 자가는 줄어든 반면 임대주택은 늘었다. 1990년대 자가 거주자는 66.8%였으나 2019년에는 55.6%로 줄었다. 사회주택과 같은 임대주택은 1990년대 24.7%에서 2019년 32.8%로 증가했다.

사회주택 입주자에 대한 배려도 엿보인다. 핀란드는 사회주택을 한곳에 모아 대규모 단지로 만들지 않는다. 사회주택과 일반주택을 함께 조성하는 ‘소셜믹스(Social Mix)’ 제도를 적용했다. 이 때문에 부촌 내에서도 사회주택이 존재한다. 소득이 적은 입주민이 거주하는 사회주택도 교육과 교통, 편의가 좋은 환경에서 다양한 배경의 주민과 함께 어울려 살 수 있다. 또 같은 동네 주민일지라도 유심히 살펴보지 않는 이상 사회주택과 일반주택을 구분하기 어렵다.

야르모 린덴 부청장은 ‘핀란드 사회주택의 가장 큰 성과가 무엇이냐’는 질문에 “집값은 시장에 의해 결정되는 경우가 많은데 정부가 적극적으로 개입해 균형적인 발전을 이룩한 게 성과라고 본다”고 답했다. 그러면서 “부촌이 있고 상대적으로 가난한 지역이 있는데 사회주택은 어느 곳에나 존재하고 공통적으로 월세가 싸기 때문에 거주권에 대한 불평등을 줄였다”고 평가했다.

◆‘주거 빈곤 최약체’ 노숙인 줄이기 팔 걷어

ARA가 최근 가장 공을 들이고 있는 사회주택 공급 대상은 바로 노숙인이다. 핀란드 정부는 2026년까지 집 없는 사람이 없도록 한다는 목표를 세웠기 때문이다.

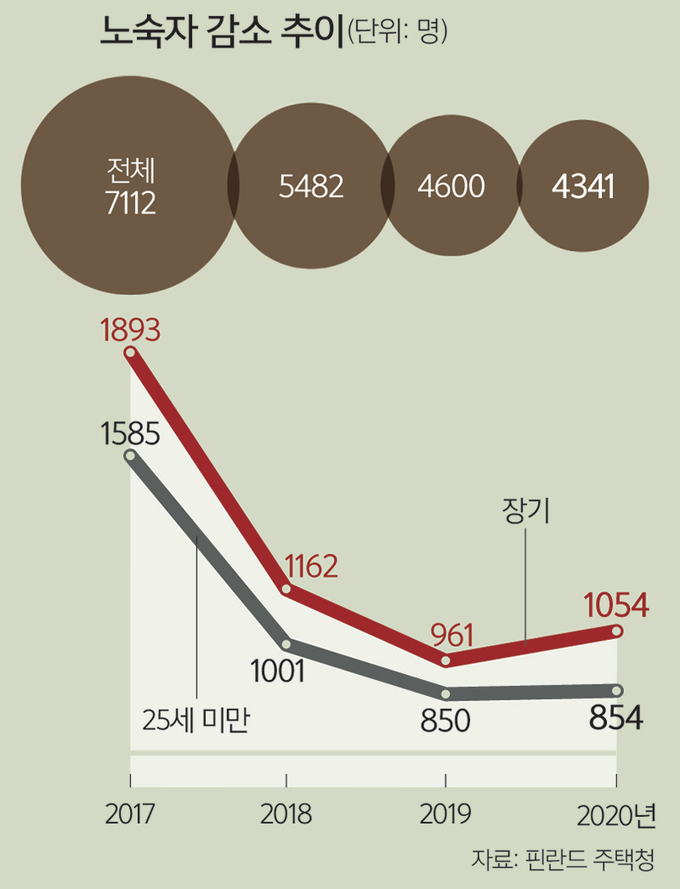

ARA는 지자체, 비영리 민간단체와 사회적 약자인 노숙인을 발굴해 사회주택을 제공한다. 이런 노력을 뒷받침하듯 실제로 핀란드의 노숙인은 감소세다. 2017년 7112명에서 2018년 5482명, 2019년 4600명, 지난해 4341명으로 매년 노숙인이 줄고 있다.

정부의 손이 사회 구석구석 닿을 수 없는 만큼 비영리 민간단체의 역할도 커졌다. ‘와이파운데이션’과 ‘구세군’이 대표적이다. 특히 와이파운데이션은 1만7000가구의 사회주택 운영권을 가지고 있다. 홈리스나 신용등급이 낮은 사람 등 주거가 불안정한 사람을 대상으로 신청 절차를 간소화해 빠른 입주를 돕는다.

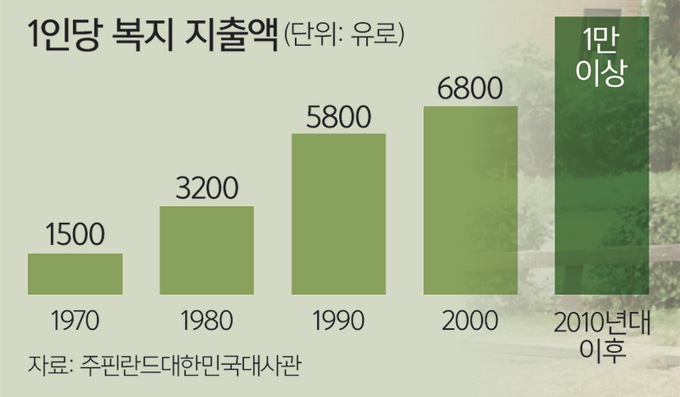

핀란드의 사회주택이 활발하게 형성될 수 있는 배경은 높은 사회지출비 때문이다. 국내총생산(GDP) 대비 사회지출비는 1965년 5%에서 2010년 이후에는 30% 수준까지 올랐다. 개인당 복지 지출액은 1970년대 1500유로, 1980년대 3200유로, 1990년대 5800유로, 2000년 6800유로, 2010년 이후에는 1만유로 이상을 유지하고 있다.

그렇다고 핀란드가 복지사회만을 지향하는 건 아니다. 주택보조금을 주는 지자체는 ‘재정 건전성 유지의 원칙(재정적자 시 다음해는 반드시 흑자재정 편성을 법으로 규정)’을 근거로 복지를 제공하고 있다. 이런 핀란드의 양질의 복지는 모두가 함께 잘살자는 사회적 분위기가 뿌리가 됐다. ARA 관계자는 “국민의 소득에 대한 자발적인 성실신고가 당연시되는 분위기가 공정사회로 나아가는 복지정책의 밑바탕이 됐다”고 말했다.

※이 기사(혹은 콘텐츠, 영상, 홈페이지)는 한국언론진흥재단의 정부광고 수수료를 지원받아 제작되었습니다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘어깨빵’족](http://img.segye.com/content/image/2025/05/19/128/20250519519523.jpg

)

![[채희창칼럼] 날개 없이 추락하는 교권](http://img.segye.com/content/image/2025/05/19/128/20250519519514.jpg

)

![[기자가만난세상] 민주적 정당성이 유효하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/19/128/20250519519033.jpg

)

![[기고] 시민 생명 지키는 서울의 터널 안전디자인](http://img.segye.com/content/image/2025/05/19/128/20250519518345.jpg

)