배당만 하고 수사 없이 시간만 보내

檢, 사태 커진 올 3월 첫 고발인 조사

두달간 수사하다 사건 각하 → 재고발

“제때 조사했다면 피해 막았을 것”

1조6000억원대 환매 중단으로 수천명의 피해자를 양산한 라임사태의 ‘전주’ 김봉현 전 스타모빌리티(옛 인터불스) 회장이 이미 1년4개월 전인 지난해 3월 검찰에 고발됐던 것으로 확인됐다. 그런데 검찰은 고발 이후 약 1년 동안 이 사건 수사를 진행하지 않다가 올해 2월 말이 돼서야 본격적으로 수사에 착수했다. 이미 라임 사태가 크게 불거진 뒤다. 검찰이 16개월 전 좀더 적극적으로 수사에 나섰다면 피눈물 흘리는 피해자가 조금이라도 줄어들 수 있었다는 뜻이다.

15일 고발인과 사정당국 등에 따르면 서울남부지검은 지난해 3월23일 김 전 회장 등이 자본시장법을 위반했다는 내용의 고발장을 접수해 3일 뒤인 26일 수사팀에 배당했다. 하지만 첫 고발인 조사는 약 1년 뒤인 올해 3월 말에야 이뤄졌다.

검찰이 배당만 해놓고 수사 없이 시간만 보내는 이른바 ‘사건 뭉개기’를 한 것 아니냐는 비판을 살 수 있는 대목이다.

김 전 회장이 고발을 당한 이유는 스타모빌리티가 자회사 대우조선해양건설을 매각할 당시 관계사 경영진 중 일부와 사전에 공모해 일종의 무자본 인수합병(M&A)을 추진했다는 의혹 때문이다.

검찰은 라임 의혹이 불거진 후 약 6개월이 지난 시점이자, 김 전 회장이 이미 잠적한 시점인 지난 2월 말에야 서울남부지검 금융조사2부에 사건을 다시 맡겼다. 이후 약 2개월간 검찰은 조사에 박차를 가했지만, 이미 시간이 많이 흐른 시점이어서인지 사건은 각하된다. 이 사건은 그러나 고소인의 재고발에 따라 현재 서울중앙지검에서 다시 수사를 이어가고 있다.

사건 결과를 예단할 수는 없지만, 법조계 안팎에선 금융·증권범죄 중점 검찰청인 서울남부지검이 제때 조사에 착수했더라면 김 전 회장을 둘러싼 수상한 자금흐름을 파악할 수 있었을 것이라는 지적이 나온다. 한 검찰 출신 변호사는 “보통 사건 배당 후 3개월만 지나도 장기미제 사건으로 분류돼 검사 개인 평가에 좋지 않다”며 “왜 사건을 1년이나 지연시켰는지 이해가 가지 않는다”고 말했다. 이 변호사는 “검찰에 소환조사를 받는 것만으로도 피의자가 심리적 위축을 느껴 범행을 이어나가기 어려울 수 있다”며 “사건을 적시에 조사했으면 라임사태가 없었을 수 있었다는 가정은 충분히 가능성이 있다”고 꼬집었다.

이 사건처럼 고소·고발장이 검찰 캐비닛 속에서 먼지에 쌓이면서, 사건의 실체적 진실을 밝힐 기회를 놓치는 경우는 수두룩하다. 문재인정부 들어 ‘민생 사건 해결’을 강조하고 있지만, 기소·불기소 여부를 정하지 못한 채 오랫동안 묵혀지는 ‘미제 사건’은 오히려 급증했다.

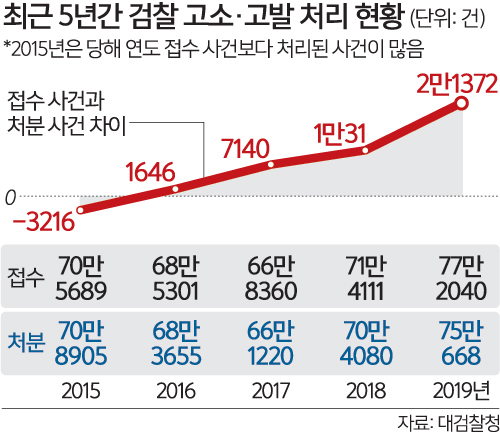

대검찰청에 따르면 2016년 고소·고발이 접수됐으나 처리되지 못한 채 다음 해로 이월된 사건은 1646건이다. 문재인정부가 검찰개혁을 기치로 내건 2017년에는 이월사건이 7140건으로 폭증했다. 이어 2018년에는 이월사건이 1만31건, 지난해에는 2만1372건까지 배 이상 늘었다. ‘고소공화국’이라고 불릴 정도로 고소·고발이 남발되는 탓도 있지만, 특수와 공안 사건을 중시하고 형사 사건을 홀대하는 검찰 수사의 구조적인 관행을 타파해야 ‘잠자는 사건’ 문제를 해결할 수 있다는 지적이 나온다.

김청윤·안병수·정필재 기자 pro-verb@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)