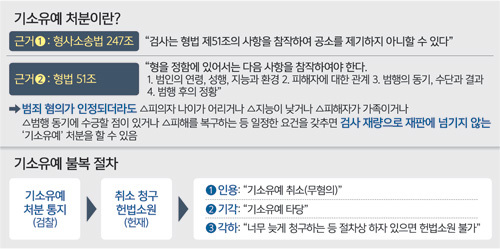

“똑같은 불기소 처분이라고 할지라도 기소유예 처분과 ‘혐의 없음’(무혐의)의 처분은 그 의미에 있어서 천양지차인 것이다.”

초대 헌법재판관(1988∼1994)을 지낸 김양균(82) 변호사가 재임 시절 헌법재판소 결정문에 남긴 소수의견 일부다.

검찰에서 기소유예 처분을 받은 이가 “무혐의로 바꿔 달라”며 낸 헌법소원 사건을 심리하던 중 동료 재판관들과 의견 충돌이 빚어지자 ‘형사사건 당사자 입장에선 기소유예가 얼마나 억울하겠느냐’는 점을 강조하던 끝에 이 같은 표현을 쓴 것이다.

김 전 재판관은 검사 출신으로 검찰에서 서울고검장까지 지내고 헌재에 입성했다. 그런 그가 재판관 임기 내내 “기소유예와 ‘혐의 없음’은 그 의미가 달라서 헌법재판소가 관여할 만한 사유가 된다”는 입장을 확고히 견지했다. 검찰의 기소유예 결정은 그 자체로 개인의 기본권을 심각하게 제약할 수 있는 공권력 행사에 해당하는 만큼 헌재 같은 사법기관에 의한 통제가 절실하다고 본 것이다.

기소유예에 처해진 이들이 ‘혹시 불이익을 받는 것 아냐’라는 불안감에 법률상담을 신청하면 대개 “기소유예 처분은 범죄경력 조회 때 그 내용이 나타나지 않고, 따라서 진학이나 취업에 지장이 없다”는 답변을 받는다. 법률 전문가들은 “일반 기업 같으면 그럴 수 있으나 공무원은 좀 다르다”고 설명한다.

서울 서초동 법조타운의 한 변호사는 “현직 공무원이 형사사건에 연루돼 기소유예 처분을 받았다면 유죄 판결과 마찬가지로 분명한 징계 사유가 된다”고 말했다.

요즘 청소년과 대학생 사이에서 ‘가장 선호하는 직업’으로 통하는 게 공무원이다. 그런데 기소유예 처분을 받으면 공무원 임용시험에서 일종의 결격사유가 될 수 있다.

검찰의 한 관계자는 “기소유예 전력이 있다고 공무원 임용이 안 되는 것은 아니다”면서도 “하지만 요즘 공무원 시험 경쟁률이 워낙 높은 데다 아주 적은 점수차로 합격, 불합격이 결정되기 때문에 기소유예 전력이 있으면 당연히 불리하지 않겠느냐”고 말했다. 그는 “특히 경찰, 검찰, 법원, 국가정보원처럼 직원들한테 높은 도덕성을 요구하거나 사정기능이 있는 기관의 경우 기소유예 전력자는 임용 시 불이익이 있다”고 덧붙였다.

실제 기소유예 전력으로 취업 등에서 불이익을 받은 이가 얼마나 되는지는 집계되지 않는다. 대검찰청이 매년 펴내는 ‘검찰연감’을 보면 기소유예 처분은 2015년 37만8723건, 2016년 37만6137건, 2017년 33만8971건으로 연간 30여만건 수준이다.

특별기획취재팀

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘모래시계 조폭’의 재심 청구](http://img.segye.com/content/image/2025/09/23/128/20250923519046.jpg

)

![[데스크의 눈] 이러다 ‘쉰’나라 될라](http://img.segye.com/content/image/2025/09/23/128/20250923519022.jpg

)

![[오늘의 시선] 대한민국의 특검이라면](http://img.segye.com/content/image/2025/09/23/128/20250923518129.jpg

)

![[안보윤의어느날] 고독이 오는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/09/23/128/20250923518980.jpg

)

![[포토] 고윤정 '반가운 손인사'](http://img.segye.com/content/image/2025/09/18/300/20250918519178.jpg

)