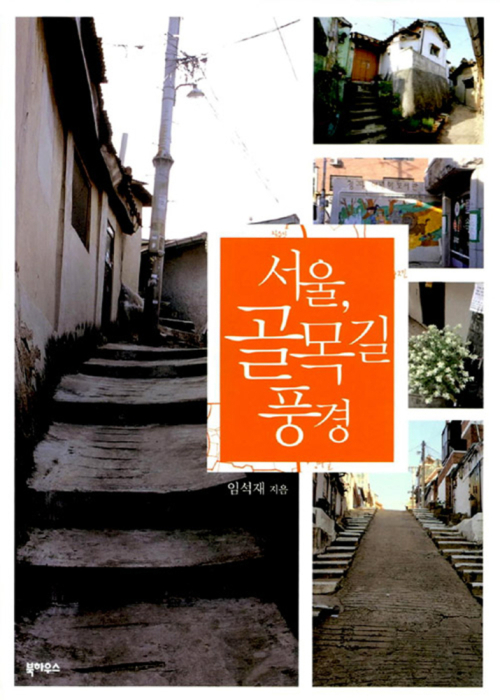

임석재는 골목길을 “아늑한 휴먼 스케일을 유지하며, 차가 다니지 않아야 하고, 근대사의 주역인 서민들이 사는 공간이며, 일상성의 가치가 살아 숨쉬는 동네”라고 정의한다. 골목길은 가벼이 여길 수 없는 공간이다. ”우리가 살아온 역사이자, 문화이며 문화재”다. 그는 “도시의 골목길은 한국인 스스로 일구기 시작한 최초의 근대기라는 의미를 갖는다”고 한다.

“골목길에 나타난 건축적, 공간적 주제들은 한국의 전통 건축과 전통 공간이 근대기를 거치며 한국적 정체성으로 체화된 결과다. … 골목길이 형성된 시기는 한국전쟁 이후로 이 시기에는 진정한 의미의 근대화가 처음 시작되었다. 가난하고 암울한 시절이었지만, 우리 스스로 주인이 되어 우리만의 근대적 문명을 이끌기 시작했다는 점에서 중요한 의미를 띤다.” 서민들이 실생활에서 수많은 시행착오 끝에 이룬 “사실적 근대화”라는 것이다.

|

| 임석재 이화여대 건축학과 교수 |

삼선1동 한성대4길에는 옛날 골목길의 흔적이 파편처럼 남아 있다. “좁디좁은 골목길을 따라 경치가 숨었다 드러나고 막혔다 나타난다. 담과 지붕은 키를 많이 넘지 않으며, 햇빛은 거만하지 않고 바닥까지 친절하게 내려와 발끝을 비춘다. 마음에 담기에 알맞은 휴먼 스케일이다. 단편적이어서 더욱 애틋한 그 빛은 포근함을 소곤거리듯 보여준다. 색조는 옅은 주홍과 노랑으로 서정적이어서 아늑하고 따뜻한 정취가 넘친다.”

한남동 남계천길 지역을 보자. “격자구도에서 일부만 열려 있고 나머지는 닫힌 구도다.” 열림과 닫힘의 “절묘한 쌍개념”이다. “규칙성은 복잡한 골목길 동네에 최소한의 질서를 만들어준다.” 규칙성은 열림을 의미한다. “힘든 달동네 생활을 지탱해주는 힘 가운데 하나는 소시민적 침잠이라 할 때, 분산성은 닫힘을 의미한다.”

골목길에는 계단이 많다. “경사지에 만들어진 골목길 모두에서 계단은 중요한 교통수단이요 대표적인 건축 어휘”다. “종류도 다양한 이런 계단들이 이곳저곳에서 길과 길 사이를 분주하게 연결하고 사람들을 집으로 실어나른다.” 여러 가지 형태의 크고 작은 계단은 한국 골목길의 특징이다. “유럽의 오래된 골목길과 비교해보았을 때, 한국 골목길의 계단은 불규칙성과 다양성이 훨씬 심하다.”

임석재는 골목길이 가장 아름다운 때를 이렇게 묘사한다. “해질녘, 딸내미 피아노의 똥땅거리는 소리가 들리고, 어머니가 호박 써는 도마 소리가 통통통 울리고, 된장찌게 끓는 냄새가 퍼지고, 가끔 개가 멍멍 짓고, 집 밖에 널어놓은 빨래가 기분 좋게 말라가고, 화분 속 꽃도 휴식에 들어가고, 일터로 나간 남편과 아버지를 기다리는 마음이 골목 어귀까지 뻗는” 때. 비현실적 이상주의일 수 있음을 인정한다. “그러나 나는 믿고 싶다. 이상적으로 제시한 이런 집이 골목길 속에는 많을 것이라고. 그리고 골목길이라는 공간구조가 이런 이상적 가정을 가장 잘 담을 수 있을 것이라고.”

골목길이 재개발 바람에 밀려나면서 점점 사라지고 있다. “모두 대기표를 손에 들고 철거 순서를 기다린다. 새치기라도 하고 싶어 난리들이다.” 골목길은 점점 쓰이지 않는 말이 되고 있다. 이제 어린 아이들은 골목길이라는 말을 잘 모른다고 한다. 동네라는 말도 어느 틈엔가 사라졌다. 아파트로 채워진 도시에서 동네라는 말이 더 이상 어울리지 않는다. 나이 든 세대가 꾸려온 삶의 흔적도 그렇게 사라져가고 있다.

박완규 수석논설위원

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[황정미칼럼] 이재명정부의 ‘책임 정치’](http://img.segye.com/content/image/2025/06/30/128/20250630517785.jpg

)

![[설왕설래] 동학혁명 유족 수당 논란](http://img.segye.com/content/image/2025/06/30/128/20250630517770.jpg

)

![[기자가만난세상] 17년 전 英의 기후에너지부 실험](http://img.segye.com/content/image/2025/06/02/128/20250602516664.jpg

)

![[기고] 우리 아이들의 생명을 지켜야 한다](http://img.segye.com/content/image/2025/06/30/128/20250630517584.jpg

)