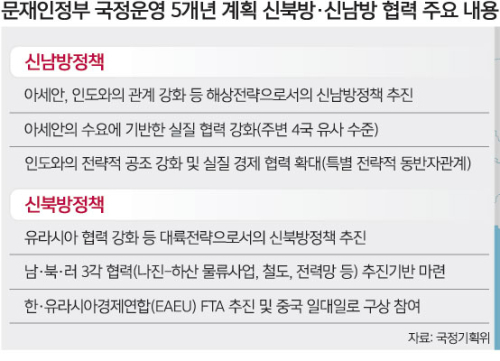

“한국 정부는 앞으로 아세안(동남아시아국가연합·ASEAN), 메콩 국가 및 인도 등과의 ‘신남방 협력’과 유라시아를 잇는 ‘신북방 협력’을 연계하여, 아시아의 평화와 번영을 견인하기 위한 노력을 더욱 강화할 것입니다.” 2017년 8월 31일 부산 동아시아·라틴아메리카협력포럼(FEALAC) 외교장관회의 개회식 축사에서 밝힌 문재인 대통령의 신남방·신북방 협력 청사진이다. 김현철 청와대 경제보좌관은 2일 세계일보와의 통화에서 “유라시아와 한반도를 연결하는 신북방, 아세안과 연결하는 신남방정책에 남북경제를 복원하는 ‘한반도 신경제지도’를 덧대면 문 대통령의 아시아 구상이 완성된다”고 밝혔다. 문재인정부 신남방·신북방 협력 구상이 본격적인 착수 단계에 접어들고 있다. 한반도 비핵화를 둘러싼 북·미 간 신경전이 치열한 가운데 정부가 주도하는 이러한 구상은 과연 현실화할까.

|

| 문재인 대통령이 새정치민주연합(더불어민주당 전신) 당대표 시절이던 지난 2015년 8월16일 당대표실에서 한반도 신경제지도 도면을 뒤에 걸어놓고 그 구상을 밝히고 있다. 세계일보 자료사진 |

문재인정부 신북방·신남방 협력 구상에는 지리적으로 협소한 한반도 울타리를 벗어나 새로운 번영의 토대를 확장하는 동시에, 유럽연합(EU) 사례에서 일부 증명된 것처럼 경제협력이 역내 통합과 평화를 이끈다는 철학이 담겨 있다. 따라서 대륙의 관문인 북한과 연결, 한반도 신경제지도를 완성하는 것은 이러한 신북방·신남방 협력을 위한 기본 전제조건이다.

문 대통령은 4·27 판문점 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장에게 한반도 신경제지도 구상을 담은 USB를 전달하며 의지를 피력했다. 이어진 9·19 평양 합의로 구체성을 띠며 현실화 가능성을 높이고 있다. 앞서 지난해 12월 북한과의 협력이 불확실한 상태에서 문을 연 북방경제협력위는 올해 시작된 한반도 평화무드와 함께 날개를 달았다. 비핵화 이후 대북제재가 풀릴 것을 가정해 ‘서해경제공동특구 및 동해관광공동특구 조성’이 남북 합의에 명문화됐다. 북한 동의하에 한국은 국제철도협력기구(OSJD)에 가입했고, 남북은 금년 동·서해선 철도 및 도로 연결 착공식을 열기로 하며 부푼 꿈을 키우고 있다.

문 대통령이 새정치민주연합 대표 시절이던 2015년 8월 처음 제기, 고조된 북핵 위기로 현실성이 없다는 지적을 받았던 때와 비교하면 격세지감이 아닐 수 없다는 평가가 나온다.

지리적으로 한반도와 인접한 아세안은 6억 인구를 가진 경제협력 파트너다. 이들과의 교류는 한반도 주변에 고착된 외교 지평을 단숨에 뛰어넘을 수 있다.

노태우정부 ‘북방외교’부터 박근혜정부 ‘유라시아 이니셔티브’까지 탈냉전 이후 아시아 협력은 늘 정부의 핵심 외교정책 과제였다. 하지만 시장개척이나 4강 외교의 보완재 차원을 넘지 못했다. 김대중정부 동아시아 공동체 구상이 아세안 국가들을 주요 협력 대상에 포함한 첫 사례이긴 했으나, 노무현정부에 들어선 동북아 중심 협력으로 후퇴했다. 노무현정부는 북핵 문제 해결을 위해 보다 직접적 역할을 할 수 있는 동북아 협력과 6자회담 틀에 더 집중했다고 볼 수 있다.

이런 가운데 지난 8월 28일 아세안 국가들과 협력을 추진하는 신남방특위가 출범하면서 북방위와 함께 ‘쌍두마차’ 체제가 완성됐다. 신남방 정책이 이전 정부들의 대아세안 정책과 구별되는 점은 경제협력을 넘어 외교다변화의 대상으로 아세안을 바라봤다는 점이다.

이재현 아산정책연구원 선임연구위원은 “아세안 국가들로 동아시아 협력 대상을 확장하는 외교다변화 정책을 추진하는 것은 사실상 문재인정부가 처음”이라고 평가했다. 그러면서 그는 “강대국 압력을 효과적으로 이겨내고 보다 유리한 협상의 조건을 만드는 레버리지 강화를 위해서도 아세안국가들로의 외교다변화는 필수”라며 “속도감을 더 낼 필요가 있다”고 강조했다.

|

| 문재인 대통령이 새정치민주연합(더불어민주당 전신) 당대표 시절이던 지난 2015년 8월16일 당대표실에서 한반도 신경제지도 도면을 뒤에 걸어놓고 그 구상을 밝히고 있다. 세계일보 자료사진 |

신북방·신남방 협력 구상은 주변 강대국들의 아시아 전략과 필연적으로 겹친다. 중국 일대일로(一帶一路:육상·해상 실크로드) 구상은 신북방·신남방 양쪽과 모두 연계돼 있다. 미국의 인도·태평양전략도 신남방 정책과 무관하지 않다. 신북방 협력은 러시아 신동방정책과도 접점이 있다.

신북방·신남방 협력을 언급할 때 강대국과의 전략적 연대 가능성이 거론되는 이유는 이 때문이다.

송영길 전 북방위원장은 동북아 광역전력망(슈퍼그리드) 구축과 북극항로 공동 개발 등 신북방정책과 중국의 일대일로 연결 가능성을 주장했다. 지난 8월 24일에는 우리 외교부와 미 국무부 관계자들이 신남방정책과 인도·태평양전략의 연계점에 대해 실무협의를 진행하기도 했다.

문제는 중국의 일대일로 정책과 미국 인도·태평양전략이 심화하는 미·중 무역 패권전쟁 속에서 상호 견제 목적을 갖고 있다는 점이다. 우리가 양쪽 모두와 연계를 추진하다가 자칫 외교적으로 난처한 입장에 처할 수 있다는 지적이다.

구해우 미래전략연구원 이사장은 “미국과 일본 입장에서는 인도·태평양전략이 아시아, 대중국 전략 차원에서 가장 핵심”이라며 “대중협력을 버리라는 것은 아니지만 우선순위와 비중이 달라야 한다”고 제안했다. 하지만 우리 정책을 미·중 전략의 종속변수로 보는 시각에서 근본적으로 벗어나야 한다는 목소리도 작지 않다. 이재현 연구위원은 “신북방·신남방 협력을 그 자체로 볼 것”을 주문하고, “만나는 지점이 있다면 협력해야지, 눈치를 봐서 어느 한쪽으로 올라타는 것은 위험하다”고 강조했다.

홍주형 기자 jhh@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 미·러 ‘뉴스타트’ 종료](http://img.segye.com/content/image/2026/02/04/128/20260204518482.jpg

)

![[세계포럼] 참전용사 없는 6·25전쟁 기념식](http://img.segye.com/content/image/2026/02/04/128/20260204518473.jpg

)

![[세계타워] 이민 ‘백년지대계’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/04/128/20260204518438.jpg

)

![[열린마당] 쿠팡 때리기만이 능사인가](http://img.segye.com/content/image/2026/02/04/128/20260204518377.jpg

)