2008년 금융위기 이후 세계 각국은 통화량을 늘리는 금융팽창 정책을 폈다. 우리나라도 기준금리를 최저 1.25%까지 내리고 자금공급을 대규모로 확대했다. 그러나 돈이 갈 곳이 없다. 주요 산업이 부실화하고 기업이 부도위험에 처해 투자의 길이 막혔다. 결국 풀린 돈은 손쉽게 이익을 얻는 부동산 투기로 방향을 돌렸다. 현 정부 들어 부동산 투기가 확산했다. 정부 경제정책의 부작용 때문이다. 정부의 소득주도성장 정책이 기업발전과 투자활성화보다는 예산을 투입해 일자리를 만들고 가계소득을 지원하는 재정팽창에 집중하자 부동자금이 부동산시장으로 몰리고 있다. 우리 경제의 부동자금 규모는 지난 6월 기준 1117조원에 달한다. 사상 최대다. 지난해부터 부동자금의 유입이 늘면서 약 300조원 규모의 부동산 거래가 이뤄졌다.

|

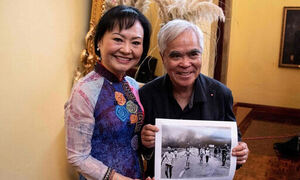

| 이필상 서울대 초빙교수 전 고려대 총장 |

시장경제에서 자금배분의 핵심적 역할을 하는 곳이 금융시장이다. 금융시장은 국민의 저축자금을 모아 기업의 투자자금으로 배분함으로써 경제성장과 국민재산의 창출을 효율적으로 유도한다. 우리나라의 경우 부동자금이 쌓이고 부동산 투기 열풍이 빈번하게 분다. 이에 금융시장이 제대로 기능을 발휘하지 못한다. 부동산 투기가 과열 상태로 치닫자 증권시장의 불안이 심각하다. 올 1월 2600선에 육박하던 종합주가지수가 2300선으로 떨어졌다. 지난 5월 9조원을 넘던 하루평균 거래대금이 5조원대로 감소했다. 이와 더불어 기업공개(IPO)시장이 침체했다. 공모 규모가 지난해에 비해 25% 수준이다. 투자자 재산의 가치가 떨어지고 거래가 감소하고 있다. 무엇보다 경제성장에 필요한 기업의 창업과 투자자금 조달이 급격하게 줄고 있다.

부동산 투기를 막고 산업을 발전시키는 것은 우리 경제의 절실한 과제다. 정부가 우선적으로 펴야 할 정책은 신산업을 발굴하고 창업과 투자를 활성화해 부동자금이 생산자금으로 흐르게 만드는 것이다. 그러면 부동산시장 안정과 성장동력 창출의 ‘두 마리 토끼’를 근본적으로 잡을 수 있다. 정부는 정책기조를 과감하게 전환해 산업혁신에 정책의 초점을 맞춰야 한다. 이것을 전제로 해 시장수요에 맞춰 부동산을 공급하고 과세강화나 대출규제를 통해 투기를 억제하는 것이 올바른 수순이다. 미국 기준금리에 비해 우리나라 기준금리가 0.75%포인트나 낮다. 부동산 대출을 줄이고 금융시장 기능을 정상화하기 위해 기준금리를 올릴 필요가 있다. 창업과 투자의 기회가 많아 자금흐름이 생산적으로 바뀔 경우 금리를 올려도 경제불안의 우려는 낮다.

이필상 서울대 초빙교수 전 고려대 총장

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “비행기 못 드려 죄송”](http://img.segye.com/content/image/2025/05/22/128/20250522518592.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘RE100이 뭐죠?’ 시즌2 안 된다](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519395.jpg

)

![[삶과문화] 생의 마지막 순간 먹고 싶은 음식](http://img.segye.com/content/image/2025/05/22/128/20250522518462.jpg

)