|

| 라나 포루하 지음/이유영 옮김/부키/1만8000원 |

저자는 뉴욕 월가와 워싱턴 정치권의 밀월관계, 부자와 대기업에만 유리하도록 설계된 세법, 1970년대 말부터 누적된 여러 경제 실책을 지적한다. 저자는 “금융과 실물경제 사이의 힘의 균형을 찾아야 실물경제의 추락을 막을 수 있다”고 주장한다.

저자는 먼저 애플의 일탈을 꼬집는다. 그에 따르면 2013년 봄 스티브 잡스에 이어 애플의 CEO가 된 팀 쿡은 170억달러를 차입했다. 현금을 무려 1450억달러나 쌓아놓고 이자만 매달 30억달러가 들어오고 있었는데도 돈을 빌렸다. 현금이 달린다거나 쌓아놓은 현금더미에 손을 댈 수 없는 형편도 아니다. 이유는 다른 데 있었다. 돈을 마련하기에 차입이 더 수월하고 비용도 적게 들었기 때문이다. 애플은 일반인처럼 회삿돈을 가까운 은행에 쌓아놓지 않는다. 애플의 은행 계좌는 전 세계에 걸쳐 다양한 지역에 흩어져 있다. (애플은 그 상세한 내역을 공개하지 않는다.)

만약 이 돈을 미국으로 들여오려면 엄청난 세금을 내야 한다. 애플은 늘 이를 피하기 위해 각별한 노력을 기울여왔다. 가장 전형적인 미국 기업이 엄청난 규모의 연방세금을 회피하고 있다는 따가운 눈총에도 이익금을 국내로 들여오지 않고 있다. 이는 결코 스티브 잡스의 방식이 아니다. 생전의 잡스는 소비자의 마음을 사로잡는 혁신제품을 만들어내는 데 전념했다. 그렇게 하면 돈은 자연히 따라온다고 확신했기 때문이다.

|

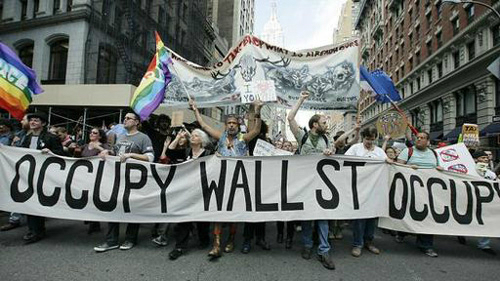

| 저자 라나 포루하는 “금융 기법의 발달은 실물 경제 성장에 도움이 되는 순기능으로 작용해야 한다”면서 “지금 미국 기업들은 금융공학으로 돈을 벌고 있다”고 비판했다. 사진은 지난 2008년 금융위기를 일으킨 뉴욕 월가를 비난하는 시민들의 시위 모습. |

쿡 자신이 애플의 거대 주주 중 한 명이다. 세계에서 가장 유명한 회사이자 가장 선망받는 기업 애플이 생산적인 기업 활동이 아니라 ‘금융공학’을 통한 돈벌이에 시간과 노력을 들이고 있다는 사실을 단적으로 드러낸 사례다. 이 배후에는 정치권과 결탁한 월가가 도사리고 있는 것 또한 두말할 나위 없다.

애플 방식의 자사주 매입과 배당은 지금 미국 업계의 상식이다. 저자는 “대기업의 경영진과 대주주들의 배는 불리는 반면 기업의 중장기적 플랜과 일자리 창출 능력은 사라지고 경쟁력까지 갉아먹는 방식”이라고 비판한다.

미국 S&P 500대 기업군 전체를 보면 2005~2014년 사이 애플 방식의 배당을 통해 풀린 돈의 규모는 무려 6조달러를 넘었다. 미국 청년들의 일자리와 투자 규모가 줄어드는데도 주가는 오르고 자본시장 활황이라는 역설이 진행되고 있다는 것.

저자는 “그런 사이 사회는 엄청나게 양극화되고 있다”면서 “임금 상승률은 제자리이고, 성장세가 가장 빠른 상위 직업군 10개 가운데 6개 직종의 시급은 15달러에 불과하다”고 지적했다. 과거 기업이 돈을 벌면 일반인들의 주머니도 두둑해졌지만 이제는 그 관계가 깨졌다는 것이다. 그래서 2015년 블룸버그통신은 “애플, 새로운 핌코(Pimco), 즉 새 채권왕”이라는 헤드라인을 내보낼 정도였다.

금융화(financialization)는 현재 미국 경제를 돌리는 핵심이며, 이는 자본주의 체제를 병들게 한다. 특권 계층의 자산은 주로 주식과 채권 등을 포함한 금융자산으로 되어 있다. 이런 형태의 자산은 눈덩이처럼 불어나는 특징이 있어서 불평등을 심화시킨다. 프랑스 경제학자 토마 피케티도 역작 ‘21세기 자본’에서 불평등의 주범이 금융자산 수익이라고 지적한 바 있다.

저자는 “금융화가 어떤 정치경제적 효과를 낳는지를 제대로 지적한 사람은 칼 마르크스”라면서 “미국 경쟁력을 위협하는 것은 기업의 해외 이전이나 중국 같은 외부가 아니라 미국 내에서 독버섯처럼 자라나고 있다”고 설명한다. 한국 또한 이와 비슷한 방식으로 진행되고 있는 것은 분명하다.

이 책은 금융이 경제, 정치를 갉아먹는 과정, 그리고 금융위기를 야기한 자들과 그 위기를 이용해 이득을 누리는 과정을 알기 쉽게 설명한다.

정승욱 선임기자 jswook@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한국인 두 번째 IOC 집행위원](http://img.segye.com/content/image/2026/02/05/128/20260205519811.jpg

)

![[기자가만난세상] 악화는 양화를 구축하는가](http://img.segye.com/content/image/2025/09/08/128/20250908517202.jpg

)

![[삶과문화] 수줍은 얼굴의 세상](http://img.segye.com/content/image/2026/02/05/128/20260205519582.jpg

)

![[박일호의미술여행] 황금분할 비례](http://img.segye.com/content/image/2026/02/05/128/20260205519605.jpg

)