이처럼 30대 사이에서 주거비 격차 등을 이유로 서울을 떠나는 행렬이 계속되고 있다. 또 이들의 이주는 경기 지역 주택수요를 유발해 주택공급 패턴도 바꾸고 있어 이러한 특성을 종합적으로 고려한 도시관리·주택정책이 필요해 보인다.

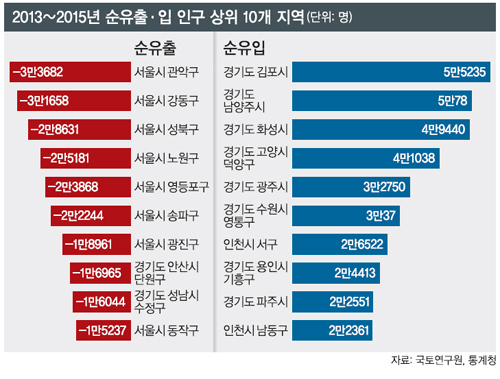

26일 국토연구원(국토연)의 ‘수도권 주거이동에 따른 도시관리적 대응방안’ 보고서에 따르면 2013∼2015년 3년 사이 서울·인천·경기에서 순유출 인구가 많은 상위 10개 지역은 서울이나 서울과 인접한 도시의 구시가지로 나타났다.

특히 상위 10곳 중 8곳이 서울의 자치구가 차지했고, 관악구는 이 기간 동안 3만3682명이 빠져나가 1위에 올랐다. 이어 강동구(-3만1658명), 성북구(-2만8631명), 노원구(-2만5181명), 영등포구(-2만3868명) 등의 순이었다.

같은 기간 인구 순유입이 많은 상위 10개 지역은 대규모 택지개발사업이 진행된 서울 외곽 경기도와 인천 일부 지역이었다. 서울과 붙어 있는 경기 김포가 5만5235명으로 가장 많은 유입이 발생했지만, 2위부터는 일정 거리가 있는 경기 남양주(5만78명), 화성(4만9440명), 광주(3만2750명) 등으로 이동이 많은 특징을 보였다.

연령별로는 30대에서 약 32만명이 최근 3년간 서울을 빠져나가 가장 많은 비중을 차지했다. 또 19세 이하에서는 4세 이하가 가장 많이 이주했다. 종합하면 4세 이하 자녀가 있는 가구형성기 30대의 ‘탈서울’이 가속화하고 있는 셈이다.

이주의 원인으로는 집값 등 경제적 요인과 자녀교육 등 생애주기적 요인, 택지지구개발 등 제도적 요인이 꼽혔다. 이 중에서 경제적 부담과 관련해 국토연이 한국감정원 자료를 분석해 보니 2015년 7월 중위가격 기준으로 서울 아파트 전세에서 경기나 인천의 연립·다세대로 이주한다고 하면 이 집을 구입하고도 1억원 이상이 남았다.

인구이동은 수도권 신규 주택공급에도 영향을 미치고 있다. 2013∼2015년 사이 아파트는 대규모 택지개발사업이 진행된 지역에서, 다가구·다세대는 경기 광주·안산·상록 등에서, 단독주택은 전원주택지로 선호도가 높은 경기 양평 등에서 높은 비율로 공급됐다.

나기천 기자 na@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 체코 원전 수주](http://img.segye.com/content/image/2025/05/01/128/20250501516408.jpg

)

![[기자가만난세상] 공교육 불신 부르는 한글 교육](http://img.segye.com/content/image/2025/01/16/128/20250116519209.jpg

)

![[삶과문화] 나무에게 불러주는 자장가](http://img.segye.com/content/image/2024/11/07/128/20241107520556.jpg

)

![[박일호의미술여행] 메소포타미아 문명 이전의 미술](http://img.segye.com/content/image/2025/05/01/128/20250501516182.jpg

)