|

| 서울도시철도공사 황성호 기관사가 지하철을 운행하고 있다. 노출시간 0.8초, 지하터널이 한 점으로 모여 보인다. 모든 게 점 하나로 빨려 들어가는 듯하다. |

|

| 황씨가 어둑어둑한 고덕차량사업소에서 당일 운행할 전동차를 점검하고 있다. 전동차에서 형광등 빛이 새어 나오고 있다. |

|

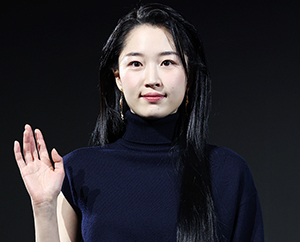

| 열쇠를 들어 보여준다. 크고 무거워 보인다. 수많은 승객들을 실어 나르는 전동차의 열쇠다. |

|

| 운행 중인 지하철 맞은편으로 다른 전동차가 다가오고 있다. 손을 들어 인사했다. |

|

| 폐쇄회로(CC)TV를 통해 승객의 탑승 여부를 확인하고 있다. 전동차 문을 여닫는 것은 여전히 사람의 몫이다. |

|

| 오전 근무에 나서며 안약을 넣고 있다. “갑자기 어둡거나 밝아지는 환경에 오래도록 노출돼 눈이 자주 건조해진다”며 “이거 한 방울이면 잠시나마 괜찮아진다”고 말했다. |

|

| 황씨가 서울 상일동역 부근에서 열차 회송을 위해 반대편 기관실로 이동하고 있다. 앞뒤가 같은 지하철에 후진은 없다. |

|

| 야간 운행을 마친 뒤 서울 강동구 고덕차량사업소에서 열차를 입고하고 있다. 사람도 철마(鐵馬)도 지치는 때이다. |

|

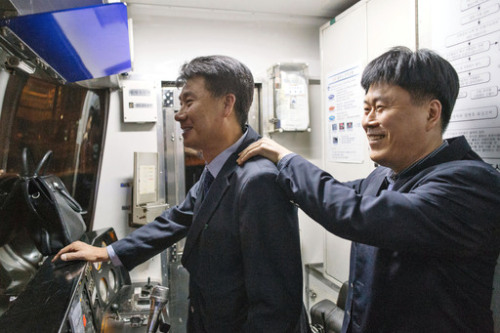

| 전동차를 입고하며 동료와 서로 어깨를 주물러주고 있다. |

|

| 야근을 마치고 아침 햇살을 받으며 기지개를 켜고 있다. 다시 5호선 답십리역 4번 출구다. 그의 얼굴에 묻은 빛과 미소가 다행스럽다. |

사진·글=하상윤 기자 jonyyun@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한국 부자의 기준](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508711.jpg

)

![[특파원리포트] 中 공룡 유통사들 유럽 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508707.jpg

)

![[김정식칼럼] 토지거래허가제의 득실](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508692.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 북베트남은 어떻게 승리했을까](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508699.jpg

)