1946년 개교한 서울대는 한국에서 1등이다. 그러나 세계 순위는 40위를 밑돈다. 서울대가 학술 연구와 인재 배출에 기여한 선구적 역할을 부인할 수 없지만, 패거리 문화와 학벌주의 폐해의 총본산이기도 하다. 최근 음대 교수 성추행 사건 등으로 여론의 도마에 올라있지만 개혁 요구는 한 귀로 흘리고 있다. 오는 19일 법인화 후 처음으로 간선제를 통해 선출될 총장의 어깨가 무겁다.

‘19대 국회의원 300명 가운데 78명, 장관 17명 중 8명, 500대 기업 CEO 중 154명….’

서울대 출신들은 정치·경제·사회 등 분야를 막론하고 한국 사회에서 중요한 역할을 하고 있다. 서울대 출신들이 대한민국을 이끌어가고 있다고 해도 과언이 아니다.

우리 사회에서 서울대는 많은 의미와 영향력을 내포하고 있다. 입시생들은 서울대에 들아가기 위해 치열한 경쟁을 벌인다. 기대치도 높다. 하지만 입학 뒤 만족도는 기대치에 비해 현격히 떨어진다. 다시 입시를 치른다면 서울대를 선택하지 않을 것이라는 학생도 적지 않은 실정이다.

◆서울대생 절반이 ‘불만’

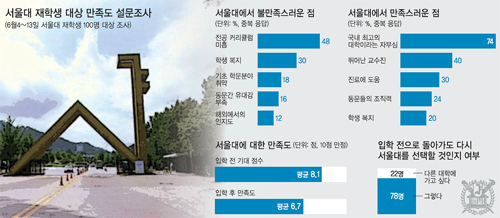

15일 세계일보의 설문조사 결과 서울대생 100명 중 52명이 입학 후 만족도가 떨어졌다고 응답했다. 만족도가 높아졌다는 응답은 28명에 불과했다. 입학 전 서울대에 대해 갖고 있던 기대점수는 10점 만점에 평균 8.1점으로 높게 나타났다. 하지만 현재 서울대에 대한 만족도는 평균 6.7점으로 입학 전 기대점수보다 1.4점 낮아졌다. 세계일보는 온라인과 오프라인을 통해 지난 4일부터 13일까지 서울대 재학생 100명을 대상으로 표본조사를 실시했다.

응답자들은 불만족스러운 점으로 ‘전공 커리큘럼 미흡’(48%), ‘학생 복지’(30%), ‘기초 학문분야 취약’(18%) 순으로 답(중복 응답 가능)했다. ‘국내 최고의 대학이라는 자부심’(74%), ‘뛰어난 교수진’(40%), ‘진로에 도움’(30%) 등을 만족스러운 점으로 꼽았다. 위상에 대한 자부심은 높았지만, 커리큘럼 등 ‘내실’에 대한 불만이 큰 것으로 풀이된다.

인문대 4학년 A(22·여)씨는 “기초학문과 순수학문 연구에 많은 지원을 해줬으면 좋겠다”고 답했다. 3학년 B(21)씨도 “학점을 위한 수업이 아닌, 전공지식을 쌓을 수 있는 분위기가 되도록 학교에서 커리큘럼을 제시했으면 한다”고 말했다.

서울대 개선점을 지적해 달라는 ‘기타 의견’에 대한 답 중에서는 창의적인 인재를 기르는 노력이 부족하다는 의견이 눈길을 끌었다. 농업생명과학대에 재학 중인 한 학생은 “토론 수업 등 스스로 탐구하고 창의성을 기를 수 있는 수업이 적은 것 같다”고 토로했다. 설문과정에서 만난 학생들은 프로그래머 이두희씨가 지난해 서울대 박사과정을 자퇴하면서 교내 게시판에 남겼던 글을 예로 들었다. 당시 이씨는 “서울대는 구조적으로 대학·대학원생이 전공을 살려 창업하기는 하늘의 별 따기”라며 “창조적 인재가 나오려면 열심히 리포트만 쓰는 학생을 생산할 게 아니라 창조적 활동을 적극 권장하는 구조로 학교가 바뀌어야 한다”고 쓴소리를 남겼다. 사회학과의 한 학생은 “그 글을 두고 논란이 일었지만, 서울대의 한계에 대해 생각해 볼 수 있는 기회였다”며 “외국 대학에 비해 경직된 분위기인 것은 사실”이라고 말했다.

성악과의 교수 채용 비리 의혹 등을 거론하며 폐쇄적인 교수 파벌 사회를 지적하거나 학교에 학생들의 의견을 전달할 통로가 적다는 의견도 나왔다.

◆“우물 안 개구리 벗어나야”

지난해 서울대를 졸업한 최모(31)씨는 서울대에 들어가기 위해 3번이나 수능을 봤다. 2002년 서울 소재 중상위권 대학에 합격했던 최씨는 2004년 소위 명문사립대라 불리는 학교에 입학했다. 군대를 다녀온 최씨는 다시 수능을 보고 결국 2008년 서울대 자연과학대학에 입학했다. 지난해 대학을 졸업한 그는 현재 학원에서 수학 강사로 일하고 있다.

최씨는 “서울대라는 이름이 붙으면 학부모들이 선호하는 경향이 있기는 하지만 한편으로는 왜 그렇게 서울대에 매달렸나 하는 생각이 든다”며 “뭘 하고 싶어서 간 게 아니라 서울대라는 ‘간판’을 좇았던 것 같다”고 말했다. 강남지역 학원 강사 중에는 서울대 출신이 아니면서 서울대를 나왔다고 광고하는 사람도 있는 것으로 전해졌다.

최씨처럼 서울대에 가기 위해 여러 차례 입시 시험을 본 사례는 비일비재하다. 서울대생들은 자신의 선택에 얼마나 만족하고 있을까.

입학 전으로 돌아가더라도 다시 서울대를 선택할 것이냐는 물음에 78명이 ‘그렇다’고 답했다. 반면 14명은 ‘다른 외국 대학에 가고 싶다’고 답했고, 8명은 ‘다른 국내 대학에 가고 싶다’고 응답했다.

외국 대학에 가고 싶다고 답한 한 학생은 “서울대라는 이름이 가진 상징성과 힘은 매우 크지만 막상 학교에 다니면서 얻을 수 있는 질적인 부분과는 괴리가 있는 게 사실”이라며 “국제적인 수치 등을 볼 때면 우물 안 개구리라는 생각도 들어서 유학을 준비 중”이라고 말했다. 설문조사에서도 유학을 준비 중이거나 고려하고 있다는 학생은 70명에 달했다.

기존 조사에서도 서울대에 대한 불만 경향을 확인할 수 있다. 지속가능사회를 위한 경제연구소(ERISS)의 ‘2012 대학지속가능지수’에 따르면 서울대는 국내에서 가장 지속가능성이 높은 대학으로 뽑혔지만 서울대생의 학생생활 만족지표는 포스텍(64.39점), 카이스트(60.71점), 서울시립대(57.57점)에 이어 4위(57.50점)에 그쳤다. 세부적으로는 교수 피드백, 등록금 대비 교육 만족도, 학교 운영에 학생의견 반영 등의 영역에서 만족도가 낮았다. ‘국제화 부문’은 중위권에 그쳤다.

김유나·권이선 기자 yoo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘6·25 참전국’ 독일](http://img.segye.com/content/image/2024/05/06/128/20240506510787.jpg

)

![[채희창칼럼] 연금개혁 공회전 더는 안 돼](http://img.segye.com/content/image/2024/02/12/128/20240212510020.jpg

)

![[기자가만난세상] 골든타임 놓치는 농어촌 환자들](http://img.segye.com/content/image/2023/07/24/128/20230724518475.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 불사조](http://img.segye.com/content/image/2024/05/06/128/20240506510777.jpg

)