자궁의 형상 띤 검은 실뭉치

만물을 품어내는 대지와 만나

생과 사, 소멸과 재생 시각화

두 번의 암투병·유산 경험 겪은

獨서 활동 일본인 작가 시오타

3년 만의 국내전 ‘리턴 투 어스’

죽음 두려움 극복한 성찰 담아

몸은 기억의 집합이다. 신체의 표현과 행위에는 겪어온 시간 속 감정과 경험이 새겨져 있고, 두 눈과 입가에는 살아온 시간의 결이 숨 쉰다. 한겹 한겹 접히는 주름에는 마음의 흔적이 새겨지며 지나온 삶이 켜켜이 축적된다.

몸은 정신을 비추는 거울로 성스러운 전당이 될 수도, 버려진 폐허가 될 수도 있다. “몸은 성전(聖殿)이다(The body is a temple)”라는 고린도전서의 핵심 사유는 종교적 맥락을 넘어 다양한 분야에서 인간 존재의 근원을 밝히는 은유로 사용된다. 신체는 단순히 행위를 위한 수단이 아닌, 삶과 경험의 흔적을 담는 성찰의 장으로 확장될 수 있기 때문이다.

이 땅에 태어난 존재라면 누구도 벗어날 수 없는 ‘신체’는 미술계에서도 오랜 시간 논의되며 시대와 맥락에 따라 그 의미를 달리해 왔다. 베를린을 기반으로 활동하는 오사카 출신의 시각예술가 시오타 지하루(53)는 벗어날 수 없는 몸을 예술적 탐구의 출발점으로 삼고 그것이 극복된 장을 펼쳐낸다.

◆경계의 예술가

시오타는 두 번의 암 투병과 유산을 겪으며 삶과 죽음의 경계를 마주했다. 신체에서 비롯된 고통과 불안, 유한한 삶에 대한 두려움은 그의 시선을 몸속 깊은 곳으로 이끌었고, 삶에 대한 근원적 사유로 확장되었다. 작가는 신체와 정신의 긴밀한 관계를 성찰하며 인간 존재의 본질을 작업에 투영한다.

평창동 가나아트센터에서 열리고 있는 ‘Return to Earth(리턴 투 어스)’는 3년 만의 개인전으로, 인간 실존에 대한 시오타의 지난한 탐구의 궤적을 보여준다. 전작에서 붉은 실과 흰 실로 존재와 기억을 형상화했다면, 이번에는 검은 실과 흙을 중심으로 생명의 근원에 대한 사유에 집중한다.

회화, 드로잉, 설치, 조각 등 다양한 매체를 아우르는 시오타는 ‘실’을 주요 조형 언어로 삼으며 때로는 철사, 로프와 같은 재료를 함께 사용한다. 실은 그에게 개인과 타인의 관계, 정체성과 기억, 우주 속 인간의 위치를 상징하는 매개로, 신체를 넘어선 영역에서 이루어지는 작용을 은유한다. 하얀 캔버스를 가로지르며 물결이 되고 파도가 되며, 아득한 우주의 심연처럼 펼쳐진다. 혹은 연약한 유리 덩어리를 감싸며 신체 장기를 닮은 형상을 빚어내기도 한다. 시오타의 실은 엮어주고 형성하는 동시에, 뱉어내고 거미줄처럼 뻗어나가며 세상으로 향하는 통로가 된다.

◆몸의 안과 밖, 낯선 자아

이번 전시에는 1992년에 제작된 회화도 소개되어 신체와 정신에 대한 작가의 초기 관심사를 보여준다. 붉고 검은 색채의 화면 위에 추상적 형상들이 서로 지탱하는 집들처럼 군집을 이룬다. 어느 마을의 풍경을 떠올리는 동시에, 장기와 세포들이 빼곡한 인체 내부의 모습 같기도 하다. 검게 퇴화하고 붉게 차오르는 형상들은 세포 분열의 현장처럼 팽창과 수축을 반복한다. 학생 시절 체득했을 서양 추상화의 양식이 느껴지는 가운데, 몸의 안과 밖을 탐구하는 그의 시선이 작품 전반에 스며 있다.

신체성과 자아에 대한 탐구는 1996년부터 독일에 거주하며 겪은 경험에도 기인한다. 이방인으로서 온전히 속하지 못하는 감각, 그러나 고향에 돌아와도 낯설게 느껴지는 변해버린 자아. 벗어날 수 없는 ‘나’라는 존재가 그 무엇보다 생경하게 되어버리는 상황은, 내가 품고 있지만 두 눈으로 볼 수 없는 해부학 책 속 장기만큼이나 이질적이다.

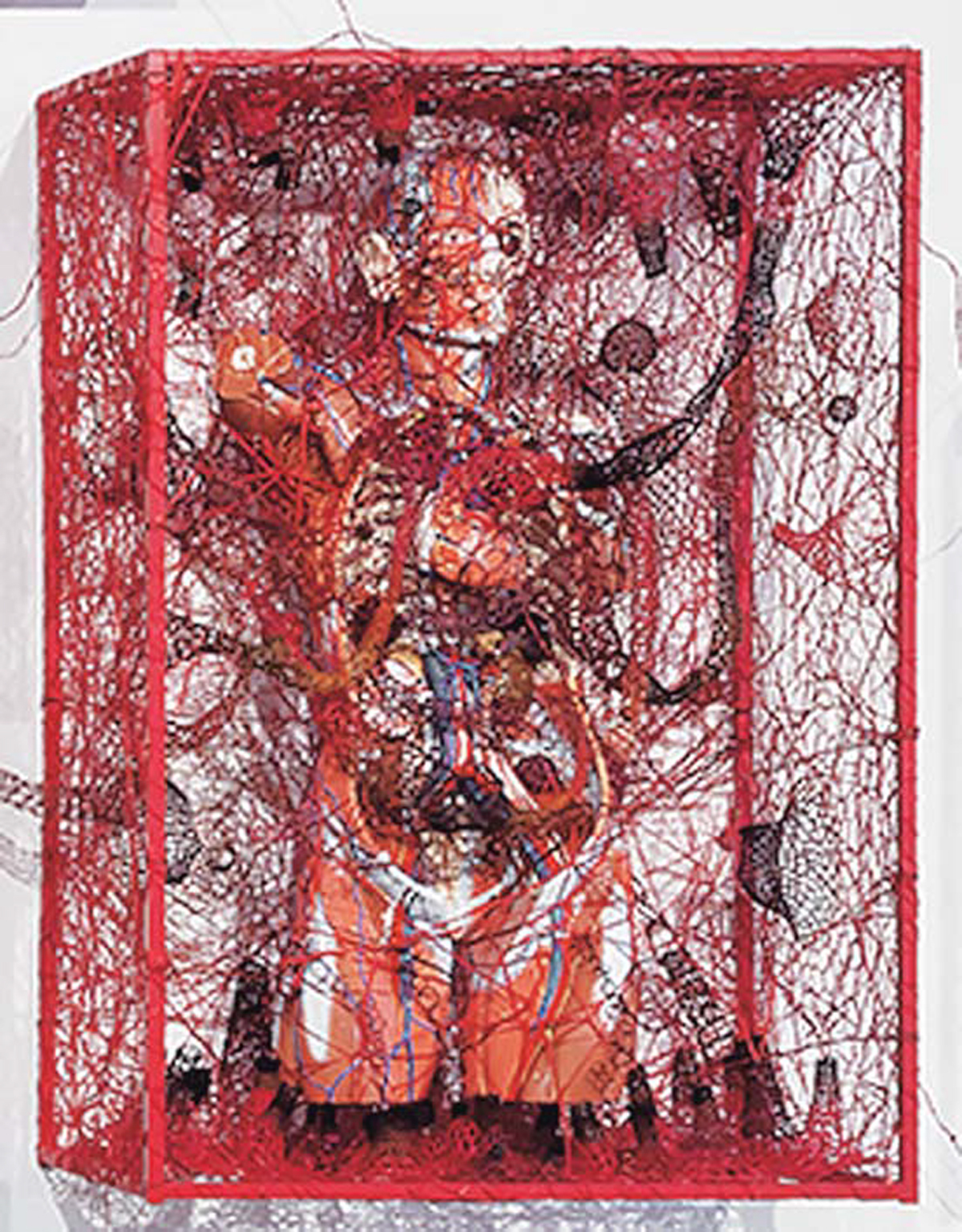

‘The Self in Others(더 셀프 인 아더스)’(2024) 연작은 이러한 낯섦과 모순에서 비롯되었다. 해골, 태아, 신체 일부의 형상들이 네모난 박스 안에 실과 비즈로 위태롭게 엮여 있다. 작품에는 선의 감각이 지배적이지만, 강박적으로 엮여 덩어리가 된 선들은 시작과 끝이 불분명한 비선형적 흐름으로 전환된다. 과거, 현재, 미래가 뒤섞인 상자 속에 삶의 격랑을 겪어내는 인간의 운명이 압축되어 있는 듯하다. 작가는 처연하게 남은 뼈와 장기를 반짝이는 비즈와 둥글게 피어난 실로 뒤덮는다. 그것은 생경하게 느껴지는 몸을 익숙하게 만들려는 시도이자, 육체가 담아내는 영혼과 기억, 삶의 아름다움을 경배하는 행위이기도 하다. 시오타의 작업에서 벗어날 수 없는 인간의 조건은 성물(聖物)이 되고, 낯선 형상들의 진열은 사원 속 제단처럼 숭고하고 제의적인 풍경으로 거듭난다.

◆다시 흙으로

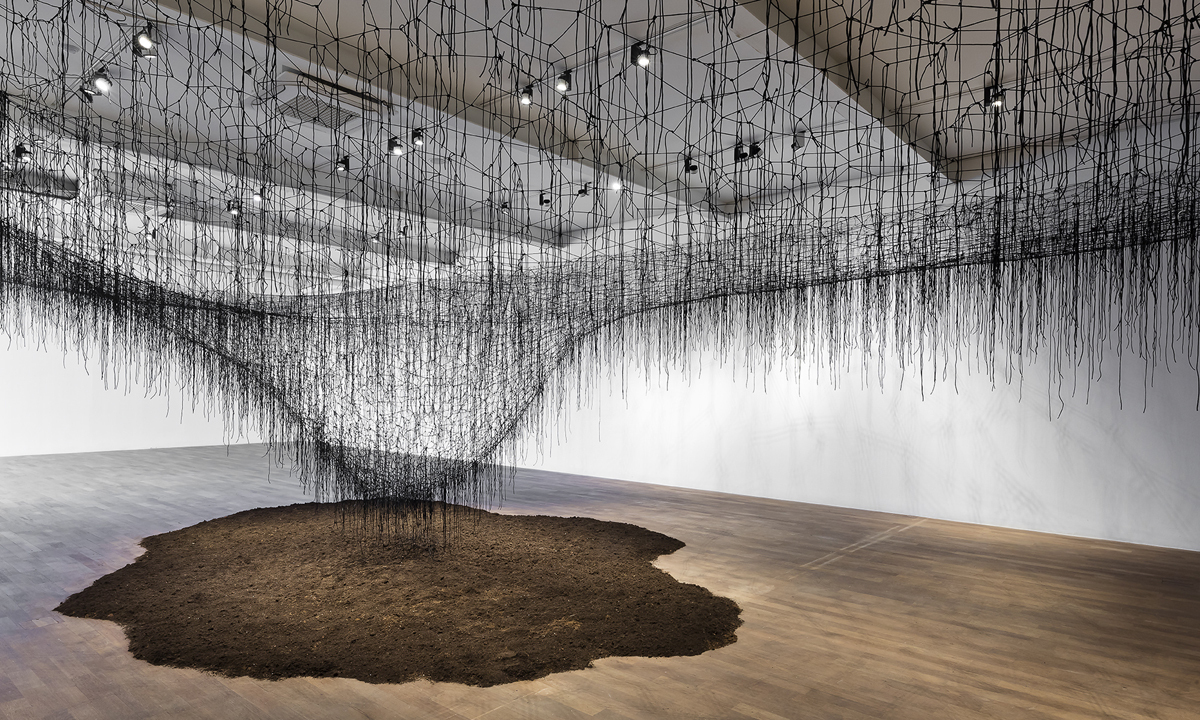

이번 전시는 동명의 설치작 ‘리턴 투 어스(Return to Earth)’(2025)로 귀결된다. 촘촘한 망처럼 엮인 검은 실이 바닥에 쌓인 흙과 맞닿는 풍경이다. 검은 무더기는 삶을 잉태하는 자궁의 형상을 띤 채 흙 속으로 스며들고, 흙에서 피어난 형상으로 확장되기도 한다.

시오타의 작업에서 검은색은 붉은색, 흰색과 함께 중심을 이루는 색이다. 여기서 검정은 먹구름처럼 불온한 색이라기보다 흑백사진처럼 시간성이 삭제된 색으로 기능한다. 동시에 소멸과 부패, 소각 후 남은 재를 떠올리며 새로운 시작의 가능성을 품은 흙의 개념과도 공명한다. 흙은 시공간의 구분을 무화시키는 존재론적 상징으로, 인간의 육체가 자연에서 비롯되어 다시 자연으로 돌아감을 환기한다. 작가는 모든 것의 시작이자 끝이며 만물을 품어내는 대지의 모습을 펼쳐냄으로써, 죽음을 끝이 아닌 귀환의 과정으로 제시한다. 검은 망과 흙의 만남은 생과 사, 소멸과 재생, 끝과 시작이 맞물리는 시각적 풍경을 형성하며, 두려움이 극복된 생명의 흐름으로 전환된다.

◆초월된 몸

시오타에게 육체적 고통과 유한한 삶에 대한 두려움은 인간 존재의 본질에 대한 성찰로 이어졌고, 나아가 신체가 극복된 초월적 영역으로 확장되었다. 그의 예술은 신체를 지우는 것이 아니라, 고통과 집착을 정직하게 마주함으로써 도달한 성취이다. 따라서 시오타의 ‘신체성의 극복’은 회피가 아니라 전환이다. 병들고 아팠던 몸은 이제 전쟁터가 아니라, 그것을 초월해 낸 성스러운 전당이 된다.

시오타가 남긴 신체의 안과 밖의 이미지들은 취약한 인간의 숙명을 넘어선 새로운 영역의 빛을 내비친다. 육신은 결국 흙으로 돌아가는 유한성을 피할 수 없지만, 그 속에서 우리는 삶과 죽음, 두려움과 희망, 낯섦과 친숙함이 교차하는 무한한 사유의 장을 펼쳐낸다. 의식이 몸을 넘어 흙을 향할 때, 우리는 시오타의 실처럼 무한하게 뻗어 나가는 또 다른 시작을 맞이할지도 모른다.

신리사 미술사·학고재 기획팀장

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 호류지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518582.jpg

)

![[세계타워] 견제와 균형이라는 이름의 공백](http://img.segye.com/content/image/2025/11/19/128/20251119518380.jpg

)

![[세계포럼] 국방비 펑크와 무인기 ‘호들갑’](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 누가 사회를 지배하는가](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518515.jpg

)