HBM 주도권 잃고 D램 글로벌 1위 내줘

美中 갈등·경기 침체 등 안팎 환경 악화

반도체 경쟁력 회복·미래사업 발굴 절실

대규모 투자·새로운 빅딜 행보 가속 예고

특유 인맥 활용 글로벌 경영 보폭도 확장

재계선 등기 임원 복귀… 조직 재정비 전망

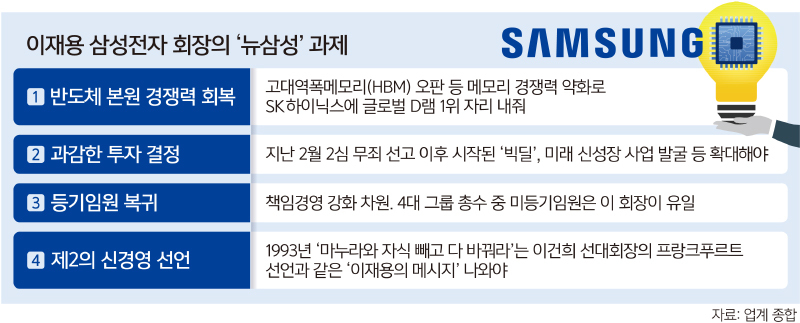

이재용 삼성전자 회장이 9년에 걸친 길고 긴 ‘사법 리스크’ 그림자에서 벗어났다. 그러나 이 회장 앞에는 헤쳐 나가야 할 과제가 산처럼 쌓여 있다. 미·중 갈등, 글로벌 경기 침체 장기화로 대내외 경영 환경은 9년 새 눈에 띄게 악화했고, 주력 사업인 반도체는 본원적 경쟁력 회복이 시급하다. 이 회장이 등기이사를 맡아 책임경영에 나설지 재계 안팎의 관심이 쏠리는 가운데, 이 회장이 직접 ‘삼성 위기론’을 돌파할 ‘제2의 신경영 선언’에 나서야 한다는 제언도 나온다.

17일 이 회장은 삼성물산·제일모직 부당합병 및 삼성바이오로직스 분식회계 의혹 사건에 대한 4년10개월간의 재판 일정을 완전히 마치고 무죄를 선고받으면 사법 족쇄에서 벗어났다.

재계에선 2016년 국정농단 의혹 사건부터 이날 대법 판결까지 이 회장과 삼성의 ‘잃어버린 9년’으로 보고 있다. 재판으로 이 회장의 행보에 족쇄가 채워지면서 과감한 경영 결정이 제때 이뤄지지 않았고, 이 같은 시간이 쌓이면서 최근 3년 새 삼성의 경쟁력 하락세로 나타났다는 것이다.

기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 삼성 그룹의 국내 법인 전체 매출은 2022년 418조원으로 처음으로 400조원대를 달성했지만, 2023년(358조원)과 지난해(399조원) 다시 400조원 밑으로 떨어졌다. 영업이익에서도 2023년엔 현대자동차그룹에게, 지난해엔 SK그룹에게 국내 1위 자리를 내어줬다.

배경엔 그룹의 중심인 삼성전자의 실적 부진이 자리한다. 특히 삼성전자의 정체성과도 같은 반도체 사업이 최근 내리막길을 걷고 있다. 인공지능(AI) 패권 경쟁 속 고대역폭메모리(HBM)가 AI 핵심 부품으로 떠올랐지만 SK하이닉스에게 주도권을 뺏겼고, 그 결과 33년간 수성한 글로벌 D램 1위 자리를 올해 1분기 SK하이닉스에게 내줬다. 2030년 글로벌 1위를 목표로 했던 시스템 반도체는 분기마다 수조원의 적자를 내고 있고, 파운드리(반도체 위탁생산) 사업은 대만 TSMC와의 점유율 격차가 60%포인트 이상 벌어졌다.

반도체 기술 경쟁력의 초격차 회복과 함께 거론되는 최우선 과제는 미래 먹거리 확보다. 2017년 3월 9조3000억원 규모의 하만 인수 이후 8년간 멈췄던 삼성의 조(兆)단위 대형 인수합병(M&A)은 지난 5월 독일 공조업체 플랙트를 15억유로(2조3000억원)에 인수하며 신호탄을 쐈다. 플랙트 인수 시점은 지난 2월 이 회장이 2심 무죄 선고를 받은 지 석 달만으로, 이 회장이 어느 정도 사법 리스크 부담을 덜어내면서 성사된 ‘빅딜’이라는 분석이 나온다. 무죄가 확정된 만큼 이 회장의 본격적인 행보 확대와 함께 새로운 먹거리 아이템을 찾는 발걸음도 빨라질 것이라는 관측이 나오는 이유다.

이 회장의 글로벌 경영 보폭도 넓어질 전망이다. 이 회장은 2심 무죄 선고 다음 날 바로 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 ‘AI 회동’을 가졌고, 뒤이어 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 글로벌 경영인들을 만났다. 최근엔 ‘억만장자 사교클럽’으로 불리는 미국 ‘선 밸리 콘퍼런스’에 9년 만에 참석하기도 했다. 삼성 안팎에선 미국발 관세 부과 등 최고조에 달한 통상 불확실성을 이 회장 특유의 글로벌 네트워킹으로 완화할 것이라는 기대감이 나온다.

이 회장의 첫 행보에 대한 관심도 높아지고 있다. 재계에선 이 회장의 등기임원 복귀를 점친다. 경쟁력 약화 원인으로 지목된 그룹 컨트롤타워 부재 문제를 해결하기 위해선 이 회장이 등기임원에 올라 조직 재정비에 나서야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 일각에선 이 회장이 ‘마누라와 자식 빼고 다 바꿔라’라고 했던 이건희 선대회장의 1993년 신경영 선언(프랑크푸르트 선언)을 잇는 ‘뉴삼성 비전’을 직접 보여주는 것이 지금의 삼성 위기론을 타개할 가장 효과적인 방법이라는 분석도 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘빨간 우체통’ 역사 속으로](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518294.jpg

)

![[데스크의 눈] 김부장과 김지영, 젠더 갈등](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518289.jpg

)

![[오늘의 시선] 국민연금 동원해도 환율이 뛰는 이유](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518246.jpg

)

![[안보윤의어느날] 시작하는 마음은 언제나](http://img.segye.com/content/image/2025/12/23/128/20251223518255.jpg

)