지자체가 입양 아동 결정·보호

양부모 적격 심사·결연은 복지부

기록물 관리는 아동권리보장원

검증·사후관리 등 개선될지 주목

정보공개청구 한시적 중단 조치

“친부모 찾기 등 차질” 현장 잡음

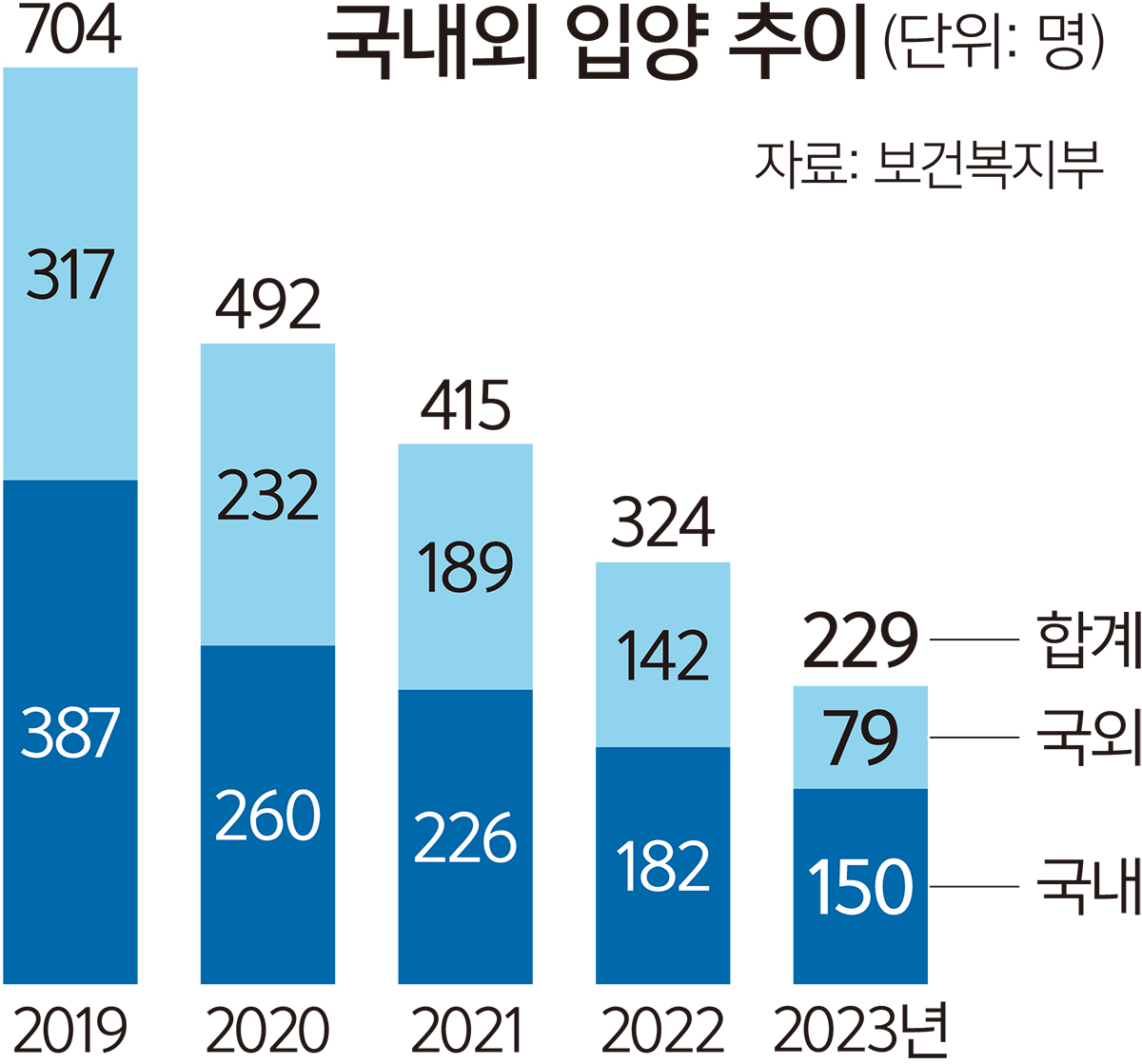

우리나라 아동 입양 체계가 19일부터 ‘민간’ 중심에서 ‘국가’ 책임으로 전면 개편된다. 앞으로 아동 입양은 관계 기관의 편의가 아닌 당사자인 아동에게 ‘최선의 이익’을 기준으로 심의·결정된다. 민간 관리하에 각종 인권 침해와 ‘아동 수출국’ 등 오명을 썼던 미비한 입양 검증·사후관리 체계가 개선될지 주목된다.

보건복지부와 아동권리보장원은 “19일부터 국가와 지방자치단체가 입양 절차 전반을 책임지고 수행하는 공적 입양체계 개편이 본격 시행된다”고 17일 밝혔다. 기존의 입양특례법을 전면 개정한 ‘국내입양 특별법’과 ‘국제입양법’이 2년의 준비 기간을 거쳐 본격 시행되는 것이다. 한국이 2013년 헤이그국제아동입양협약(헤이그입양협약)에 가입한 뒤 12년 만에 입양체계가 국가 중심으로 바뀐다.

이번 제도 개선은 입양되는 아동의 안전 보장과 권리 증진을 국가가 책임지고 최우선으로 한다는 목적이 깔려 있다. 기존에는 민간 입양 기관이 친생부모 동의 등을 거쳐 입양 대상 아동을 정하고 임시보호했다. 예비 양부모를 심사하고 결연 및 사후관리도 모두 책임져 공적 개입이 사실상 부재했다. 이 때문에 무자격자에게 입양돼 학대당하거나 출생·입양 기록이 소실되는 등 부실 관리 논란이 발생하는 사례가 잦았다.

앞으로 국내입양 대상 아동의 결정·보호는 지자체에서 맡는다. 아동 주소지 관할 지자체는 입양이 완료될 때까지 해당 아동을 적합한 가정이나 시설에 맡기고 후견인 역할을 해야 한다. 예비 양부모 적격성 심사와 결연 등은 복지부 입양정책위원회 분과위원회에서 ‘아동 최선의 이익’에 따라 심의하고 결정한다. 입양이 이뤄진 뒤에는 복지부 위탁기관과 지자체가 1년간 정기 상담, 모니터링 등을 통해 사후관리를 한다.

국제입양은 헤이그입양협약에 따라 국내에서 양부모를 찾지 못한 아동에게 최선의 이익이 될 때만 허용된다. 복지부 중심으로 국제입양 결정, 양부모 자격 확인, 결연 등을 추진하고 이 과정에서 상대국과도 협의한다. 가정법원의 입양 허가로 아이가 출국한 후에는 복지부가 1년간 상대국으로부터 아동 적응 보고서를 수령해야 한다.

외국 아동을 국내로 입양하는 제도도 새로 시행된다. 이전에는 민법에 따라 가정법원의 입양 허가만 받았으나, 앞으로는 아동권리보장원 입양 신청, 복지부의 가정환경조사, 상대국과의 정보 교환 등을 거치고 1년간 사후 점검도 시행한다.

모든 입양기록물을 관리하는 주체는 아동권리보장원으로 통일된다. 입양 관련 정보공개청구 업무도 아동권리보장원이 맡는다. 입양기관과 아동복지시설에서 보관하던 기록물이 이관 및 정리되는 동안에는 한시적으로 정보공개청구가 중단된다. 중단 기간은 9월15일까지다.

정보공개청구 중단으로 한동안 현장 잡음은 불가피해 보인다. 일부 해외입양인들은 아동권리보장원의 이러한 조치가 정보 열람 청구권을 부당하게 박탈한다며 국가인권위원회에 시정 권고를 청구한 상태다. 최근 해외입양인 A씨는 이달 초 가족을 찾기 위해 수십 년 만에 모국인 한국을 찾았으나 입양정보공개청구 접수 중단 탓에 발길을 돌렸다.

입양인 단체들은 입양 기록물 공공이관을 당사자와 전문가가 감독할 수 있도록 촉구했다. 입양기록 긴급행동과 29개 입양인 단체는 이날 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 기자회견을 열고 “완전하고 투명한 기록 이관이 이뤄져야 한다. 전문성 있는 감시 주체의 역할이 필요하다”며 대통령실에 서한을 전달했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 45년 만의 김재규 재심](http://img.segye.com/content/image/2025/07/17/128/20250717519712.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘사회적 대화’라는 동어 반복](http://img.segye.com/content/image/2025/07/17/128/20250717520228.jpg

)

![[삶과문화] 지하철이 콘서트홀이 되는 순간](http://img.segye.com/content/image/2025/06/12/128/20250612519673.jpg

)

![‘케데헌’이 보여준 K컬처 확장력 [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2025/07/17/128/20250717515023.jpg

)