도쿄 네즈미술관 찾은 일본인 관람객

고려다완 애정 가득한 시선으로 감상

중국제 다완 제치고 ‘애호’ 지금도 여전

전해지는 고려불화 대부분 일본 소재

세상에 알리고 본격적 연구도 이끌어

독창성·예술성 인정… 中 영향 강조도

“오다 노부나가(織田信長)가 갖고 있어서 유명해진 것 아닌가.”

지난 17일 일본 도쿄 네즈미술관을 찾은 40대 커플은 전시품을 관람하며 일본 중세사에서 가장 걸출한 인물을 떠올렸다. “스고이(대단하다), 기레이(예쁘다).” 같은 전시품을 앞에 두고 낮은 목소리로 감탄을 주고받는 기모노 차림의 여성도 여럿이었다. 일본인 관람객들이 애정 가득한 시선으로 감상한 건 고려다완이다.

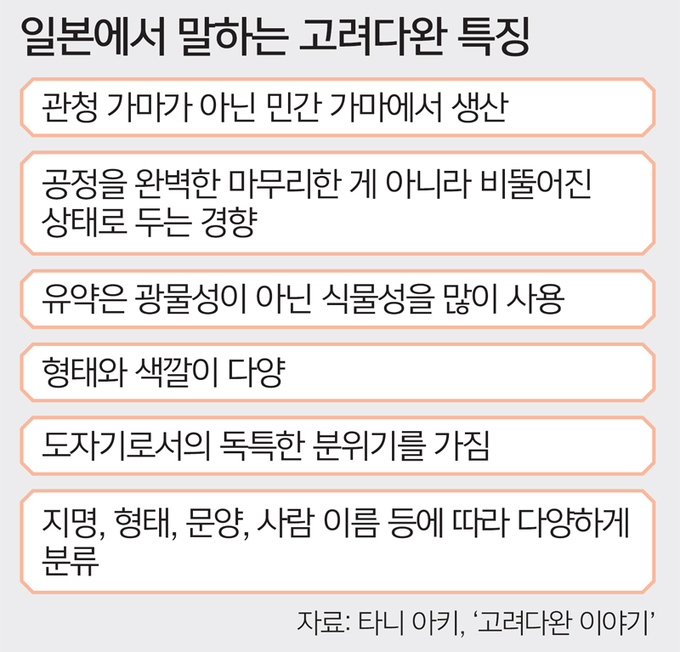

400여년 전 중국제 다완(茶碗·찻잔)을 제치고 일본 다도 문화의 주류가 된 고려다완을 향한 일본인의 깊은 애호는 지금도 여전하다. “일본 다인(茶人)의 독특한 감성을 반영한” 고려다완은 한반도가 낳고, 일본이 사랑한 대표적인 유물이다.

고려불화도 비슷한 맥락에 있다. 지금까지 전해지는 고려불화 대부분이 소재한 일본은 고려불화의 가치를 발굴하고, 세상에 알렸음을 자부한다.

◆“미적 평가에선 일본인의 찻잔”

26일까지 기획전 ‘매혹의 조선 도자’, 특별전 ‘수수께끼의 오쿠(奧) 고려다완’이 열리는 네즈미술관엔 한반도가 가득하다. 가장 눈길을 끄는 건 일본 대표 전통문화 다도의 중심 다완이다.

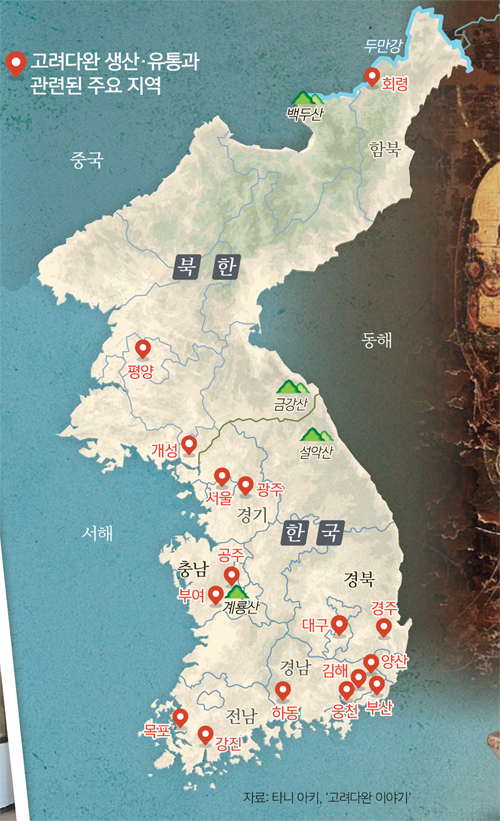

삼국 시대∼조선 시대의 토기, 청자, 분청사기 등 53점으로 채운 기획전에는 조선에서 건너와 일본식 이름을 갖게 된 이도다완, 고마가이(熊川: 경남 웅천) 다완 등 다완과 다구(茶具) 17점이 출품됐다. 다도에 심취했던 설립자 네즈 가이치로(根津嘉一郞)가 열심히 모았던 수집품 중 하나가 고려다완이라 한다.

특별전에는 조선에서 만든 다완은 한 점도 없지만 “오래전부터 일본 도자기에 강한 영향을 주고, 또 일본이 애호해 온” 조선 도자의 영향이 오히려 선명하다. 오쿠 고려다완은 이름만 보면 ‘메이드 인 코리아’이겠거니 싶지만 사정이 복잡하다. “초기 형태는 조선 도공들이 만들었을 것”이라는 게 네즈미술관의 설명이다. 임진왜란 당시 전초기지였던 가라쓰 지역으로 끌려온 이들이다. 전쟁이 끝나고 양국의 포로 송환 협상에 따라 이들이 돌아가자 단시간에 일본 나름의 색깔이 드러났다. 일본제 다완의 탄생과 변화가 조선 도공의 유무에 좌우된 셈이다. 일본에서 만들고도 고려다완이라 칭할 수밖에 없었던 이유가 아닐까. ‘오쿠’는 ‘오래된’ 등의 의미라고 하는데 정확한 유래는 알 수 없다.

네즈미술관뿐만 아니라 일본에서 고려다완에 대한 애호를 확인하는 건 어렵지 않다. 도쿄국립박물관이 한반도, 일본, 중국, 동남아시아 전통 다완을 모아 지난 10일까지 연 ‘찻잔―다도를 이야기하는 그릇’ 전시회에 고려다완 네 점이 출품됐다. 이 중 하나인 ‘아오이도 찻잔 도키이도’는 전시실 가장 앞자리에 배치됐다. 네 점 모두 16∼17세기 조선에서 제작됐다. “16세기 중엽∼17세기 초반 다도가 융성기를 맞았다”는 도쿄박물관의 설명과 겹친다.

도쿄박물관이 소장품 11만여건 중 자국 유물 109건, 아시아 유물 44건을 선별해 소개한 ‘도쿄국립박물관 지보(至寶: 더없이 중요한 보물)’라는 책에는 한반도 유래 유물 8건이 실렸는데 ‘오이도다완 우라쿠이도(大井戶 有樂井戶)’가 그중 하나다. 24일까지 열리는 산토리미술관 특별전 ‘다이묘 다인 오다 우라쿠사이(織田有樂齋)’에서 이 다완을 볼 수 있다. 우라쿠사이는 노부나가의 동생이며 “(그의) 미의식이 현대 다도에 숨 쉬고, 규범이 되었다”는 평가를 받는 인물이다. 그가 소장했던 다완이라 ‘우라쿠이도’라는 이름이 붙었다.

고려다완을 향한 일본의 시선에는 외국 문물에 대해 가질 법한 생경함이 전혀 없다. 고려다완의 한 갈래인 이도다완이 가진 “쓸쓸하면서 맑고 늠름한 기운”을 자기네의 대표 미의식인 ‘와비(侘)’를 가장 잘 구현한 사례로 꼽는다. “규범을 초월해 무심코 이뤄낸 경지”, “만들고 싶다고 해서 만들어지는 게 아니다”라는 등의 찬사엔 진심이 가득하다. 깊은 애정은 이런 자부심까지 낳았다.

“고려다완은 한반도에서 생겨난 것이지만 미적 평가에서는 일본인의 다완이라고 해도 지나치지 않다.”

◆‘고려불화 보고(寶庫)’… 중국 영향 강조도

일본은 일찍부터 “고려불화의 보고”임을 자신했다. 전해지는 160여점 중 130여점이 일본에 있으니 그럴 만도 하다. “일본, 중국 불화에 보이는 관심의 깊이, 연구의 융성을 생각하면 쓸쓸한 감을 면치 못했던” 고려불화를 세상에 알리고, 본격적인 연구를 이끈 것도 일본이라고 강조한다. 1978년 10월 나라 야마토분카간 특별전 ‘고려불화: 우리나라에 들어온 이웃 나라의 금빛 부처들’이 시작이다.

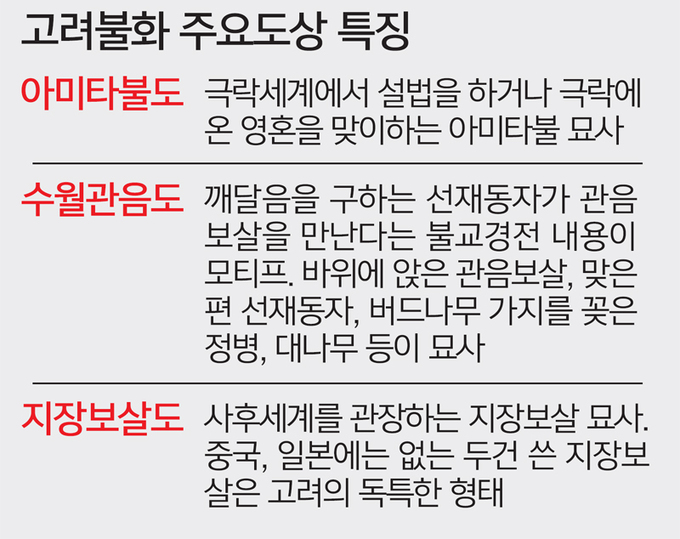

이 전시회엔 일본 각지 45개 소장처에서 모은 70점이 출품됐다. 고려불화를 대표하는 도상인 아미타불도, 수월관음도, 지장보살도를 골고루 모았다. 17점은 중요문화재(한국의 문화재 지정 체계로는 ‘보물’에 해당)였으니 야마토분카간 스스로 “우수한 작품을 가려 뽑았다”고 한 게 허세가 아니었다.

이후 고려불화를 종합적으로 소개, 설명한 ‘고려불화’(1981)가 출판됐고, 주요 전시회로는 야마구치현립미술관 ‘고려·이조의 불교미술전’(1997), 네즈미술관 ‘고려불화―향기 나는 장식미’(2016), 규슈국립박물관 ‘숭고한 믿음의 아름다움―고려 시대와 조선 시대 불교미술’(2023)이 이어졌다.

한국에서는 ‘고려시대 불화’(1997)가 간행됐고, 국립중앙박물관의 ‘고려불화대전’(2010)이 열렸다. 전시회는 길게는 20년 가까운 간격을 두고 드문드문 이어졌지만 그림이라는 유물의 특성상 보존에 예민해 공개를 꺼리는 고려불화를 한꺼번에 접할 기회라 개최 때마다 이목이 집중됐다.

일본은 동아시아 미술사의 맥락에서 고려불화를 평가하는 경향이 있다. 이 때문에 각 작품에 드러나는 중국의 영향이 구체적으로 서술되는 경우가 흔하다. 가장 최근에 열린 규슈박물관 전시회 전시품 캡션은 야마토분카간 소장 수월관음도의 화면 구성을 북송의 영향으로 평가하고, 나라국립박물관 소장 수월관음도 속 용이 중국에 기원을 둔 것이라고 설명했다. 캡션 다수의 주된 내용이 ‘고려불화에 드러난 중국’이었다. “이를 데 없이 신비하고, 아름다운 화취를 풍기는 일군의 작품”이라며 고려불화의 독창성, 예술성을 인정하지만 ‘동아시아 회화사 속 고려불화’라는 맥락 아래 중국의 영향을 지나치게 강조하고 있다는 느낌을 지울 수 없다.

많은 고려다완, 고려불화가 일본에 소재하고 있는 것은 한반도, 일본의 얽히고설킨 긴 역사의 산물이다.

고려다완을 포함한 조선 도자기가 일본에 넘어오고, 강한 영향을 끼친 결정적 계기는 ‘도자기 전쟁’이라고까지 불리는 임진왜란이다. 수많은 도자기가 약탈됐고, 포로로 끌려온 수많은 조선 도공들은 일본 도자기의 발전을 견인했다. “오래전부터 일본 도자기에 강한 영향을 준 조선 도자”라는 일본 네즈미술관의 설명은 이런 역사를 압축하고 있다.

고려불화가 일본에 유입된 계기에 대해선 시각이 엇갈린다. 고려 말 조선 초 한반도에서 극성을 부린 왜구의 활동 등 약탈의 산물이라고 보는 견해가 있다. 일본에 있는 한반도 불교미술품 상당수가 왜구의 활동 거점으로 한반도와 가까운 서일본 지역에 집중되어 있다는 점, 왜구의 노략질이 잦았던 14세기 후반에서 15세기 초반에 전해졌다는 사실을 보여 주는 명문(銘文)이 많다는 점 등을 근거로 한다. 고려 시대 역사를 정리한 ‘고려사’에는 “왜구가 승천부 흥천사에서 충선왕과 한국 공주의 진영을 가져갔다”(1357년) 등 사찰에 있던 미술품이 약탈의 대상이 되었음을 보여 주는 기록이 전한다.

일본에서는 양국 교류의 산물이라는 견해가 강하다. 왜구 대책을 논의하는 고려·조선과 일본 간 외교 과정의 답례품, 불교미술품을 원하는 일본의 요청에 조선 정부가 응한 유화책 등으로 전해졌을 가능성에 무게를 둔다. 강한 억불정책을 펼친 조선 정부가 일본이 원하면 고려불화를 비롯한 불교미술품을 내주는 데 망설임이 없었을 것이라는 추측도 있다. 또 민간 교역의 산물일 가능성도 배제하지 않는다. 지난해 10월 고려·조선 불교미술 전시회를 연 규슈국립박물관은 “일본에 들어온 고려불화, 조선불화 전부를 왜구의 활동과 (도요토미) 히데요시의 침략에 귀착하는 것은 단견”이라고 주장했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 보신탕 대신 염소탕?](http://img.segye.com/content/image/2025/07/20/128/20250720510337.jpg

)

![[특파원리포트] ‘일본인 퍼스트’](http://img.segye.com/content/image/2025/07/20/128/20250720510329.jpg

)

![[김정식칼럼] 기술주도 성장전략으로 저성장 벗어나자](http://img.segye.com/content/image/2025/07/20/128/20250720510304.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 하이브리드전으로 시작된 제2차 세계대전](http://img.segye.com/content/image/2025/07/20/128/20250720510319.jpg

)