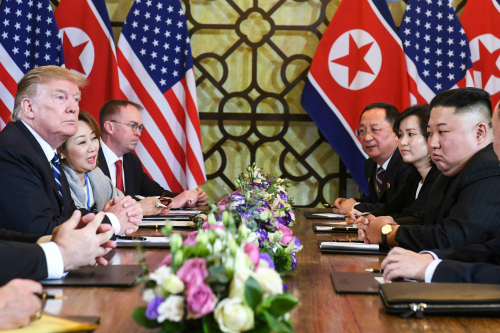

김득환 외교부 부대변인은 7일 정례브리핑에서 “한·미 북핵협상 수석대표가 미국에서 만나 북·미 대화의 조속한 재개를 위한 여러 방안을 논의한 것으로 알고 있다”며 “북·미가 후속협상 의지를 지속적으로 밝히고 있다는 점을 상기시켜 드리고 싶다”고 밝혔다. 김 부대변인은 또 이날 회동에서 완전한 비핵화 및 한반도 평화체제 구축 추진방안에 대한 심도 있는 협의도 있었다고 덧붙였다.

|

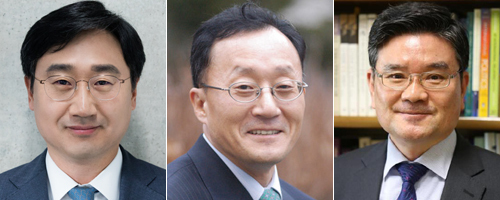

| 신범철(왼쪽부터), 유호열, 고유환 |

외교부 당국자는 한·미 외교장관회담 일정에 대해 “가급적 조기에 만날 수 있도록 일정을 조율 중”이라며 3월 이내로 추진하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 2차 북·미 정상회담의 후속협상을 위한 한·미 공조가 빨라질 것으로 전망된다. 앞서 강경화 외교부 장관과 마이크 폼페이오 미 국무장관은 2차 북·미 정상회담이 결렬된 직후인 지난 1일 통화에서 조속한 시일 내에 만나 향후 대응방안을 조율해 나가자고 한 바 있다.

전문가들은 한·미·일 실무급 회담이 일주일 만에 성사된 것은 ‘회담 결렬’이라는 예상치 못한 사태가 발생한 데 따른 것으로 해석하고 있다. 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장은 “판이 깨진 상황에서 서로 입장을 정리할 필요가 있다”며 “(1차 북·미 정상회담 때처럼) 곧바로 한국에 와서 설명하기보다는 워싱턴에 돌아가서 미국 내부 논의를 한 뒤에 한·미·일 동맹이 회동한 것으로, 공조가 무너져서 만나는 데 일주일이 걸렸다고 보기는 어렵다”고 말했다. 유호열 고려대 북한학과 교수도 “우리 정부 입장에서는 상황을 더 정확하고 상세하게 파악하는 게 중요할 것이며, 미국도 로드맵을 만들어야 어느 정도 조율할 수 있을 것으로 보인다”며 “각국 간 입장이 다르고, 새롭게 발생한 부분에 대해 다양한 시각이 있을 것이라, 앞으로 조율하는 작업이 이어질 것”이라고 내다봤다.

|

| 북한 평안북도 철산군 동창리 서해 미사일발사장의 작년 12월 5일(위쪽)과 올해 3월 2일(아래쪽) 위성사진을 비교한 모습으로, 민간 위성업체 디지털글로브가 6일(현지시간) 제공한 것이다. |

반면 국립외교원장을 지낸 윤덕민 한국외대 석좌교수는 “트럼프 대통령은 국내정치적 상황상 가시적 성과가 필요했음에도 영변만으로는 역풍을 맞을 수 있어 결국 ‘배드딜’보다는 ‘노딜’을 선택했다”며 “북한은 정치적 입지 약화에 따라 트럼프 대통령이 어떤 합의든 수용할 것으로 오판한 것”이라고 설명했다. 이어 “회담에 대한 기대에 부풀었던 북한이 이제 역으로 내부적으로 어려운 상황이 됐다”며 “북한의 비핵화 결단이 확인되면 트럼프 대통령도 정치적 자산을 투입할 것”이라고 말했다.

정선형·권이선 기자 linear@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전직 헌재소장의 ‘반성’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226521020.jpg

)

![[기자가만난세상] 책장을 ‘넘긴’ 기억 있나요?](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520967.jpg

)

![[삶과문화] 한 방향만 바라보는 시대는 끝났다](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520603.jpg

)

![‘판사 이한영’의 경고 [이지영의 K컬처 여행]](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520950.jpg

)

![[포토] 카리나 '눈부신 등장'](http://img.segye.com/content/image/2026/02/19/300/20260219508200.jpg

)