몇 년 전 사고로 하반신이 마비된 박모(35)씨의 고민은 구직이다. 사고 전 컴퓨터 프로그래머로 일했던 그는 경력을 살린 일자리를 희망하고 있지만, 장애 때문에 쉽지 않은 상황이다. 박씨는 “재택 근무도 가능한 일이기에 장애가 큰 걸림돌이 될 것이라고 생각하지 못했다”며 “프리랜서처럼 단기 프로젝트를 맡는 일은 충분히 할 수 있는데 장애인이라고 하면 ‘몸도 성치 않은데 일을 할 수 있겠냐’고 한다”고 말했다. 복지관 등을 통해 일자리를 알아봤지만 구할 수 있는 일은 대부분 공장에서 단순 작업을 하는 것이었다. 그마저도 장애인이란 이유로 월급이 턱없이 낮았다. 박씨는 “내가 어떤 일을 할 수 있는지보다도 ‘장애인’이란 것 하나만으로 판단한다”며 “‘장애인도 일을 해야 한다’는 인식 자체가 부족하다”고 토로했다.

구직에 어려움을 겪는 것은 비단 박씨만의 문제가 아니다. 많은 장애인들이 능력이 있음에도 단지 장애인이란 이유로 일자리를 구하지 못하고 있다. 장애인에게 ‘일을 한다는 것’은 자립의 기반이 되는 것은 물론 자아실현과 자존감 향상 등 삶의 질을 높일 수단이지만 많은 이들이 장애인을 ‘시혜의 대상’으로만 생각할 뿐, 노동의 주체라고 생각하지 못하는 것이다.

|

| 근로자의 날인 1일 오후 서울시청 앞에서 열린 2018년 장애인노동자대회에서 참석자들이 중증장애인 공공일자리 1만 개 보장, 최저임금 적용 제외 폐지를 촉구하고 있다. |

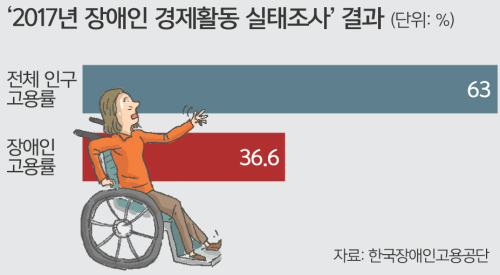

20일 한국장애인고용공단의 ‘2017년 장애인 경제활동 실태조사’에 따르면 국내 만 15세 이상 등록 장애인 246만명 중 취업자는 90만명으로, 고용률은 36.6%에 불과했다. 장애인 10명 중 6명은 무직인 셈이다. 이는 전체 15세 이상 인구의 고용률(63%)보다 현저히 낮은 수치다.

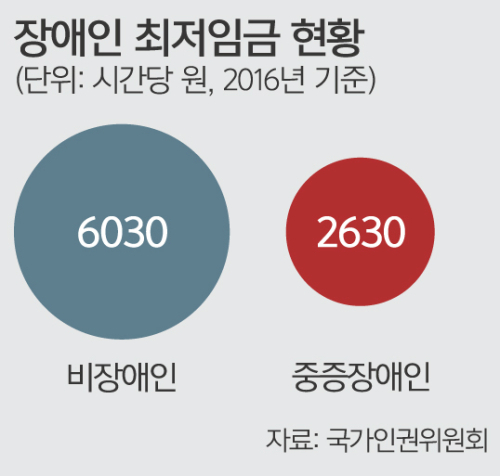

힘들게 일자리를 구하더라도 제대로 된 임금을 받지 못한다는 점도 문제다. 현재 장애인은 최저임금법 적용에서 제외되기 때문에 최저임금의 절반도 안 되는 임금을 받고 일하는 경우가 많다. 고용노동부에 따르면 지난해 말 기준 최저임금 적용 제외 장애인 노동자는 8632명으로, 2012년(3258명)보다 40% 가까이 증가했다. 장애인에게 최저임금 미만을 주겠다고 신청한 사업장도 2008년 140여개에서 지난해 650여개로 늘었다. 지난해 해당 사업장에서 장애인이 받는 평균 시급은 3102원으로, 최저임금(시간당 6470원)의 절반에도 못 미쳤다. 최저임금과 해당 사업장의 시급 격차는 2012년 1790원에서 지난해 3368원까지 벌어졌다.

하지만 민간 사업장에 당장 장애인 임금을 올리라고 하기는 어려운 것이 현실이다. 한 장애인 고용 시설 관계자는 “비장애인만큼 생산성이 나오는 것이 아니기 때문에 장애인들에게 최저임금 수준의 임금을 지급해야 한다면 고용이 어려운 것이 사실”이라고 말했다.

김유나·이창훈 기자 yoo@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 줄잇는 ‘脫서울’](http://img.segye.com/content/image/2025/12/31/128/20251231513189.jpg

)

![[세계포럼] “여소야대 땐 또 계엄 할 건가”](http://img.segye.com/content/image/2025/12/31/128/20251231513168.jpg

)

![[세계타워] ‘합리적 목소리’에 귀 기울이자](http://img.segye.com/content/image/2025/12/31/128/20251231513064.jpg

)

![[사이언스프리즘] 불과 말의 해, 병오년](http://img.segye.com/content/image/2025/12/31/128/20251231513094.jpg

)