2015년 ‘디젤게이트’로 클린 디젤 신화가 깨진 뒤 각국 자동차 정책은 빠르게 경유차에서 친환경차로 전환하고 있다. 우리는 여전히 경유차 대세에서 벗어나지 못하고 있다. 내연기관 차량 퇴출 전략을 마련한 주요국과 비교하면 ‘공해 차량 피난처’란 인상마저 든다.

자동차 배기가스 대책에 진전이 아예 없었던 것은 아니다. 지난해 9월 신차의 연비·배기가스 측정이 실험실이 아닌 실제 도로에서 이뤄지는 실도로주행 배출가스측정(RDE)이 도입됐다. 이미 도로에서 운행 중인 차량의 질소산화물(NOx)을 정밀검사할 수 있도록 배출허용기준도 설정했다. 운행차량 질소산화물 정밀검사는 세계 최초다.

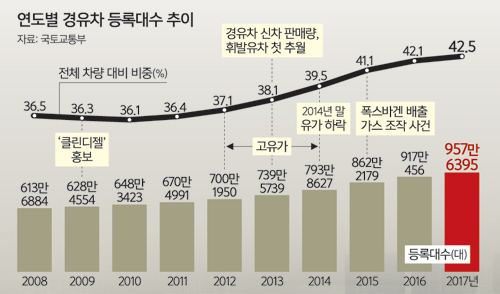

경유차 규제가 높아지고 있지만, 지난해 말 경유차 등록대수는 957만6395대로 전체 차량의 42.5%에 이른다. 전년도 42.1%에서 비중이 더 늘었다. 지난해 노후 경유차 폐차지원사업으로 경유차 9만여대를 폐차했는데도, 새로 40만여대가 증가한 것이다. 가장 많은 비중을 차지한 휘발유차(지난해 46.01%)와의 격차도 2016년 4.23%포인트에서 지난해 3.51%포인트로 줄었다. 이에 비해 영국에서는 지난해 경유차 판매량이 17% 줄었고, 경유차 본고장인 독일에서도 경유차 점유율이 2016년 45.9%에서 지난해 38.8%로 감소했다.

국내에서 경유차의 위세가 아직 꺾이지 않은 건 여전히 경유차를 타는 게 경제적으로 이득이기 때문이다.

현재 휘발유와 경유 가격이 100대 85 비율인데, 환경영향을 고려해 에너지 세제를 개편해야 한다는 주장이 나온다. 경유차에 환경개선부담금이 붙는 경우도 있지만, 유럽연합(EU)에서 정한 유로 5∼6 기준에 맞춰 출시하면 적용대상에서 제외된다.

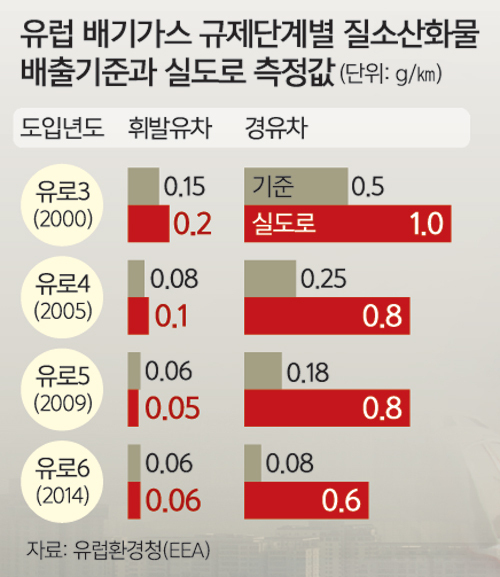

경유차는 다른 연료보다 질소산화물을 많이 내뿜는다. 국립환경과학원 조사에 따르면 실내시험에서 경유차의 질소산화물 배출량은 0.036g/㎞으로, LPG차(0.005g/㎞)보다 7배 많았다. 속도가 시시각각 변하는 실외도로시험에서는 경유차 배출량이 0.560g으로 늘어 같은 조건의 LPG차(0.006g/㎞)보다 무려 93배나 많았다.

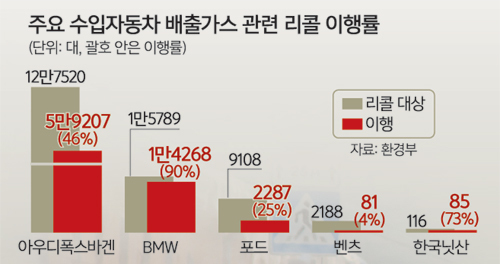

환경부는 2015년 아우디폭스바겐의 배출량 임의조작 사건 이후 이달 초까지 6차례에 걸쳐 수입차의 배출가스 조작이나 인증서 위조를 적발해냈다. 하지만 최근 3년간 배출가스 관련 부품 문제로 리콜 명령을 받은 차량의 평균 이행률은 58.1%에 그쳤다. 따라서 58만2344대 가운데 24만4137대(41.9%)는 아무런 조치 없이 계속 도로를 누비는 중이다. 주요 수입차의 리콜 이행률을 보면 벤츠 4%, 포드 25%, 아우디폭스바겐 46% 등에 그치고 있다.

환경부의 한 관계자는 “리콜 이행률이 저조해도 현재는 환경부가 이행을 강제할 만한 마땅한 수단이 없다”고 말했다. 리콜 미이행에 대한 추가 제재를 하려면 법 개정이 필요하다는 의미다.

현재 도로를 주행하는 도로용 건설기계 덤프트럭, 레미콘, 펌프카 3종 9만4175대 중 41.6%(3만9214대)가 노후 경유차로 분류된다. 9만대의 도로용 건설기계가 내뿜는 연간 미세먼지(PM2.5) 배출량은 2000t이 넘는다.

정용일 자동차환경네트워크 대표(전 환경부 친환경자동차기술개발사업단장)는 “경유 승용차도 문제지만 화물차나 도로용 건설기계 같은 대형 경유차는 차 한 대당 질소산화물 배출량이 승용차의 50∼100배에 달한다”며 “정부가 전기차 보급사업을 하지만 전기차도 결국 승용차를 대체하는 것이어서 대형 경유차 배출을 줄이기 위한 보다 적극적인 정책이 필요하다”고 강조했다.

윤지로 기자 kornyap@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 기로에 선 이란 신정체제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516715.jpg

)

![[김기동칼럼] 경제엔 진영논리가 없다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516766.jpg

)

![[기자가만난세상] 할인받았다는 착각](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516675.jpg

)

![[조홍식의세계속으로] 위선조차 내던진 트럼프의 제국주의](http://img.segye.com/content/image/2026/01/12/128/20260112516652.jpg

)