#2. 두 아이의 아버지인 이모(34)씨는 이제 걸음마를 뗀 아들만 생각하면 속이 까맣게 타들어간다. 선천적으로 심장과 간이 좋지 않은 아들은 지난해 수술을 받은 뒤 줄곧 중환자실에 누워 있다. 장기이식이 시급하지만 딱 들어맞는 기증자를 찾기까지 적어도 1∼2년은 걸릴 것이란 게 병원의 설명. 환우모임 등 온라인 카페를 찾아보니 비슷한 사정으로 마음을 졸이는 사람들이 한둘이 아니었다. ‘이식을 기다리던 가족이 결국 숨졌다’는 글을 볼 때마다 이씨의 가슴은 덜컥 내려앉는다.

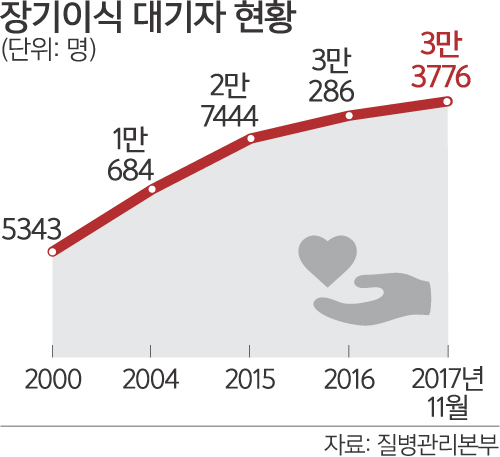

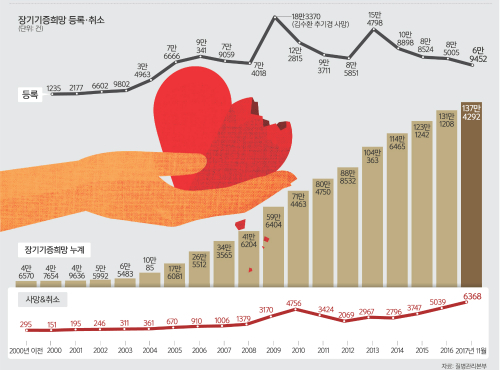

지난해 장기이식을 기다리는 대기자는 3만3776명(11월 말 기준)으로 나타났다. 2000년(5343명)에 비해 6배 이상 늘어났다. 끝내 이식을 받지 못해 세상을 떠나는 사람은 하루 평균 3∼4명에 이른다. 우리나라의 뇌사장기기증자 수는 100만명당 11.18명으로 스페인(43.4명), 미국(30.98명), 이탈리아(24.3명) 등에 비해 턱없이 낮다. 언제가 될지 모르는 이식을 하염없이 기다리는 환자들의 속은 까맣게 타들어만 가는데 지난해 장기기증 취소자가 역대 최다를 기록했다. 기증자 수도 2002년 이후 처음으로 줄어 장기기증 문화의 확산에 제동이 걸렸다는 분석이 나온다.

◆지난해 기증 취소 역대 최다, 왜?

1일 질병관리본부에 따르면 지난해 뇌사장기기증 의사를 거둔 ‘사망·취소’ 건수(11월 말 기준)는 역대 최다인 6368건으로 나타났다. 2012년 2069건에 비하면 3배 넘게 늘어난 수치다.

얼어붙은 기증심리는 신규 등록자 수에서도 확인할 수 있다. 지난해 11월 기준 뇌사장기기증 등록은 6만9452명이었는데, 10만명이 넘던 2013년(15만4788명), 2014년(10만8898명)에 비해 크게 줄었다. 12월 등록자 수를 합산해도 2008년(7만4018) 이후 9년 만에 7만명대를 기록할 것으로 보인다.

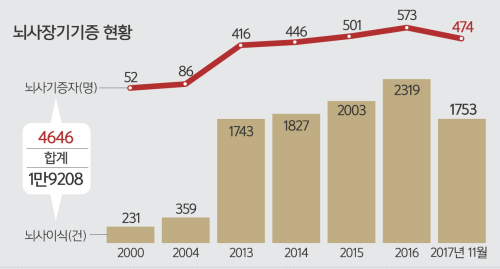

지난해 뇌사기증자(474명), 뇌사이식건수(1753건)도 2016년에 비해 각각 20%가량 줄었는데, 전년 대비 기증자 수가 줄어든 것은 2002년 이후 처음이다. 긍정적으로 확산하던 장기기증 문화가 전반적으로 암초를 만났다는 평가가 나오는 이유다.

질병관리본부에 따르면 해당 사건이 알려진 뒤 기증을 철회하는 문의가 속출했고, 관련 보도가 쏟아진 10월과 11월 각각 1922명, 868명이 기증의사를 철회한 것으로 확인됐다. 이전까지의 월평균 취소자는 150명 안팎에 불과했다.

한국장기조직기증원 관계자는 “해당 사건은 유가족과 운전자 사이에 오해가 겹친 데다 극히 이례적인 사건이었지만 열악한 유가족 예우문제로 번져 매우 부정적인 여론이 형성됐다”며 “‘기증해 봤자 고생만 한다’는 불신이 쌓여 장기기증을 가로막고 있다”고 밝혔다.

전문가들은 장기기증과 관련해 그릇된 정보가 널리 퍼져 있는 점을 문제로 지적한다. 뇌사자와 식물인간을 혼동해 살 수 있는 사람의 장기를 적출한다는 오해가 대표적이다. 영화나 드라마에서 등장인물이 뇌사상태에서 기적적으로 깨어났다는 식의 스토리가 종종 등장하지만 사실 뇌사는 모든 뇌의 기능이 정지되고 자발 호흡이 불가능해 사실상 죽음에 이른 경우를 이른다. 우리나라의 경우 의료진·종교인·변호사로 이뤄진 판정위원회의 전원 찬성을 필요로 하는 등 아주 엄격한 조건에서 뇌사판정을 내린다.

사랑의장기기증운동본부 관계자는 “평소에 장기기증에 관한 정보를 접할 통로가 많지 않다 보니 장기기증에 ‘돈이 든다’거나 ‘기증했다가 고생만 한다’ 등 잘못된 정보가 퍼져 있는 상황”이라며 “법률적으로 다양한 안전장치가 있고 유가족에 대한 예우도 있지만 이를 모르다 보니 기증 자체를 기피하는 모습”이라고 설명했다.

신체 훼손을 탐탁지 않아 하는 유교적인 분위기도 장기기증에 대한 막연한 두려움을 키우는 요인이다. ‘시신은 온전히 보내야 한다’, ‘어떻게 가족의 몸에 칼을 대게 하느냐’는 등 정서가 전체적으로 팽배하다는 것이다. 우리나라의 부검률이 전체 사망자 대비 2%에 불과한 것도 비슷한 이유로 풀이된다.

실제 질병관리본부가 최근 성인남녀 1000명을 대상으로 실시한 조사에서 장기기증 의향이 없다고 대답한 이들은 그 이유로 ‘인체 훼손에 대한 거부감 때문에’(46.1%)를 가장 많이 꼽았다. 막연히 두렵거나(26.1%) 주변에서 실제 사례를 접한 적이 없어서(10.9%) 기피하는 경우도 적지 않았다.

장기기증은 사회 분위기에 크게 좌우되는 경향도 두드러진다. 2009년 장기기증 희망자(18만3370)가 전년(7만4018명)보다 무려 11만명이나 늘어난 데에는 당시 김수환 추기경이 안구를 기증하고 세상을 떠난 사실이 널리 알려졌기 때문이란 시각이 지배적이다.

장경숙 한국장기조직기증원 국장은 “병을 앓고 있는 가족에게 장기를 기증하는 사례는 우리나라가 세계에서 손꼽힐 정도로 많은데, ‘가족이라면 응당 내주어야 하는 것’이란 유교적 가치관이 작용한 것”이라며 “사회 분위기가 달라진다면 장기기증 역시 큰 폭으로 늘어날 수 있다는 얘기”라고 말했다.

◆“국민 건강권, 정부가 적극 나서야”

‘7073명’.

2013년부터 2016년까지 장기기증을 기다리다 숨진 사람의 숫자다. 장기이식 대기자 수도 매년 2000∼3000명씩 늘어나 2020년쯤 4만명을 돌파할 것이란 예상도 나온다. 수요와 공급의 불일치가 극단으로 치달으면서 이식 대기자들의 고통은 더욱 커질 전망이다. 국민의 건강권과 관련한 문제인 만큼 정부가 더욱 적극적으로 나서야 한다는 지적이 제기되는 이유다.

지난해 프랑스는 가족이 장기기증에 반대해도 사망자가 생전에 기증거부 의사를 분명히 밝히지 않았다면 장기적출에 동의한 것으로 간주하는 ‘장기기증법’을 시행했다. 장경숙 국장은 “스페인, 벨기에, 오스트리아 등 국가에서 오래전부터 시행한 ‘옵트 아웃’이란 제도”라며 “장기기증률이 세계 1위인 스페인의 경우엔 외국 환자에게도 장기를 제공할 정도인데 이식 대기기간이 평균 1100일이 넘는 우리나라와는 상반된 모습”이라고 설명했다.

옵트 아웃까진 아니더라도 유가족에 관한 예우를 확대하고 관련 제도를 적극 손봐야 한다는 목소리가 높다. 수년 전부터 미국이나 영국처럼 운전면허를 딸 때 장기기증 여부를 묻거나 기증자를 위한 추모공원 설립, 유가족에 관한 심리치료 제공 등의 필요성이 꾸준히 제기됐지만 예산 문제 등에 현실화되지 못하고 있다.

최경식 생명잇기 사무총장은 “학교에서 장기이식에 관한 교육도 적극 시행할 필요가 있다”며 “우리나라의 수술 수준은 이미 세계적으로 손꼽히기 때문에 국민의 막연한 두려움을 지우고 장기기증에 선뜻 나설 수 있게 만드는 방안 모색이 시급하다”고 강조했다.

이창수 기자 winterock@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)