|

| ' |

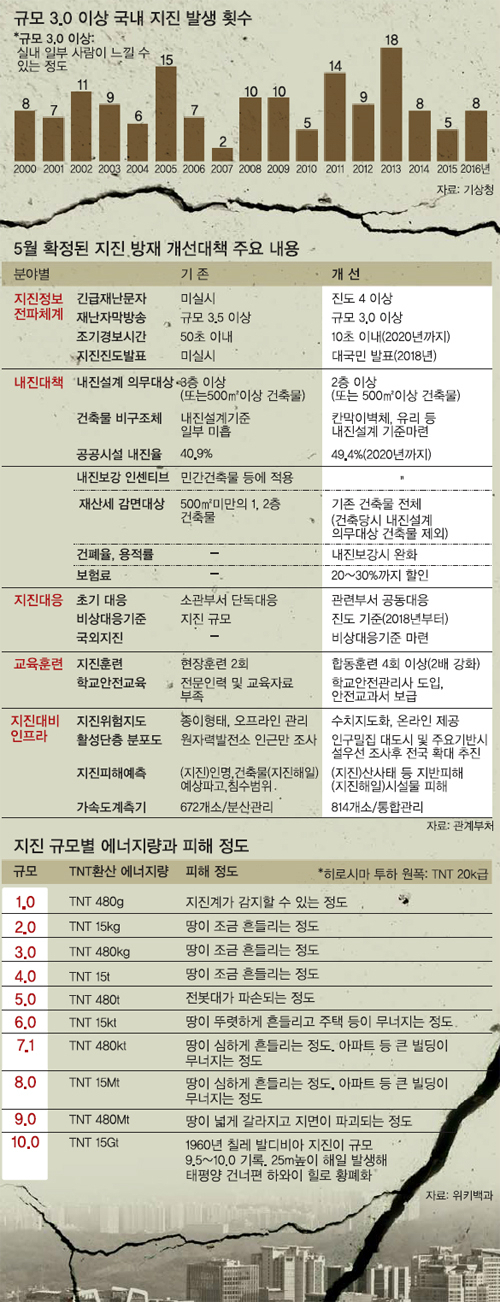

요즘은 측정장소마다 다를 수 있는 진도 대신 지진 자체의 에너지를 따지는 ‘규모’로 지진 등급을 나누는데 규모 5 정도면 전봇대가 파손되는 정도이고 규모 6은 땅이 뚜렷하게 흔들리고 주택 등이 무너지는 정도다. 규모 7이면 땅이 심하게 흔들리고 아파트 등 큰 빌딩이 무너지는 대지진으로 봐야 한다. 소동은 20분 만에 재난대응에 대비한 훈련용 팩스가 잘못 전송된 것으로 마무리됐다. 하지만 많은 이들이 놀란 가슴을 쓸어내려야 했다.

한반도의 지진 피해 발생 가능성은 논란이 엇갈린다. 지질 구조상 일본과 달리 대지진 등으로 인한 지진 피해 가능성은 작다는 의견이 많다. 지난 4월 일본 강진으로 한반도 지진 공포가 커지자 당시 한국지질자원연구원 지헌철 지진연구센터장은 공식 인터뷰를 통해 “우리나라에서는 규모 6.5 이상 지진이 날 수 없다. 국민 입장에서는 축복이지만 지진학자 입장에선 할 일이 없을 정도”라고 단언했을 정도다. 지진 발생에 필요한 단층이 짧아 큰 지진이 날 환경이 근본적으로 존재하지 않는다는 설명이다.

연도별 발생 횟수는 들쑥날쑥하다. 실내에서 느낄 수 있는 규모 3 이상 지진이 2000∼2016년까지 총 152회, 연평균 8.94회 발생했다. 올해도 이미 6월 말까지 8회 발생했다. 지난해 같은 기간에 비해 규모 2∼3 사이 지진이 두배 가까이 늘어나 다소 국내 지진 피해에 대한 우려가 존재한다. 이에 대해 기상청 관계자는 “올 들어 우리나라에서 피해가 없는 작은 규모의 지진이 예년과 달리 자주 발생하고 있다”며 “이는 한반도가 경미한 지진을 일으킬 수 있는 단층대에 있기 때문”이라고 설명하고 있다.

|

| 2011년 3월11일 일본을 뒤흔든 동일본 대지진은 많은 것을 바꿔 놓았다. 후쿠시마 제1원전에서 방사능 오염수가 대량으로 유출돼 원전 인근에 살던 17만명 중 16만명이 대피했다. 이 중 약 12만명은 아직도 집에 돌아가지 못하고 있다. 원전 사고로 유령도시로 전락한 후쿠시마의 출입금지구역 모습. 자료사진 |

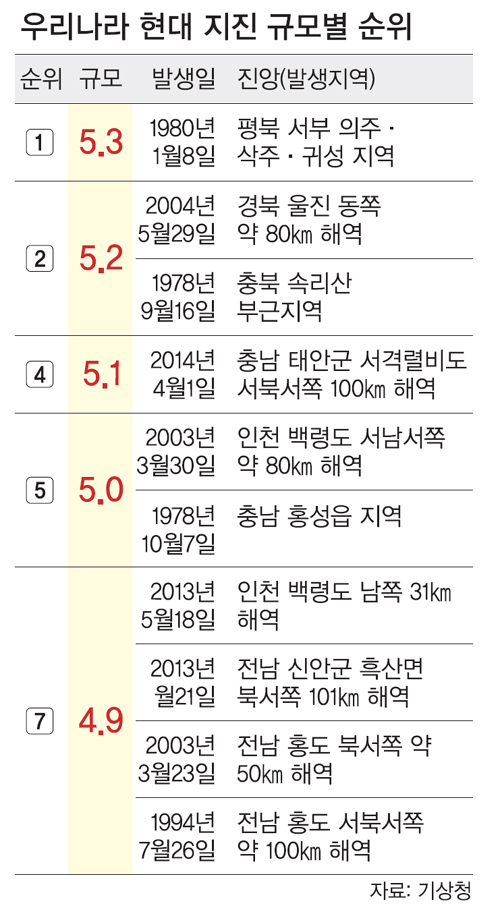

통계상 국내에선 규모 5 지진이 10년에 한번 꼴로 나타난다지만 이 역시 지진 자료가 축적된 시간이 30년에 불과하고 규모 5∼7 지진이 한반도에서 발생하는 빈도는 약 400년 주기라는 견해도 있다. 이 때문에 우리나라도 일본 수준으로 내진 설계·건축을 보편화하는 등 지진방재 대책을 강화해야 한다는 지적이 그동안 제기됐다.

지진과 떼놓을 수 없는 게 지진 크기의 척도로 쓰이는 ‘진도(intensity)’와 ‘규모(Magnitude)’다.

혼동하는 경우가 많은데 진도는 ‘특정 지점’에서 지진 체감 세기나 피해 정도를 나타내는 데 쓰인다. 따라서 동일 지진이라도 위치에 따라 진도는 다를 수밖에 없다. 미국 지진학자 리히터가 도입한 개념인 규모는 지진 자체가 만들어내는 진동 에너지 양을 나타내는 척도다. 계측 관측에 의하여 계산된 객관적 지수이며 지진계에 기록된 지진파의 진폭과 발생지점까지의 진앙거리를 이용하여 계산한다. 따라서 진도와 달리 관측 위치에 관계없이 일정하다. 규모가 한 등급 올라가면 지진에너지는 약 32배로 증가한다.

박성준 기자 alex@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전직 헌재소장의 ‘반성’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226521020.jpg

)

![[기자가만난세상] 책장을 ‘넘긴’ 기억 있나요?](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520967.jpg

)

![[삶과문화] 한 방향만 바라보는 시대는 끝났다](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520603.jpg

)

![‘판사 이한영’의 경고 [이지영의 K컬처 여행]](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520950.jpg

)

![[포토] 카리나 '눈부신 등장'](http://img.segye.com/content/image/2026/02/19/300/20260219508200.jpg

)