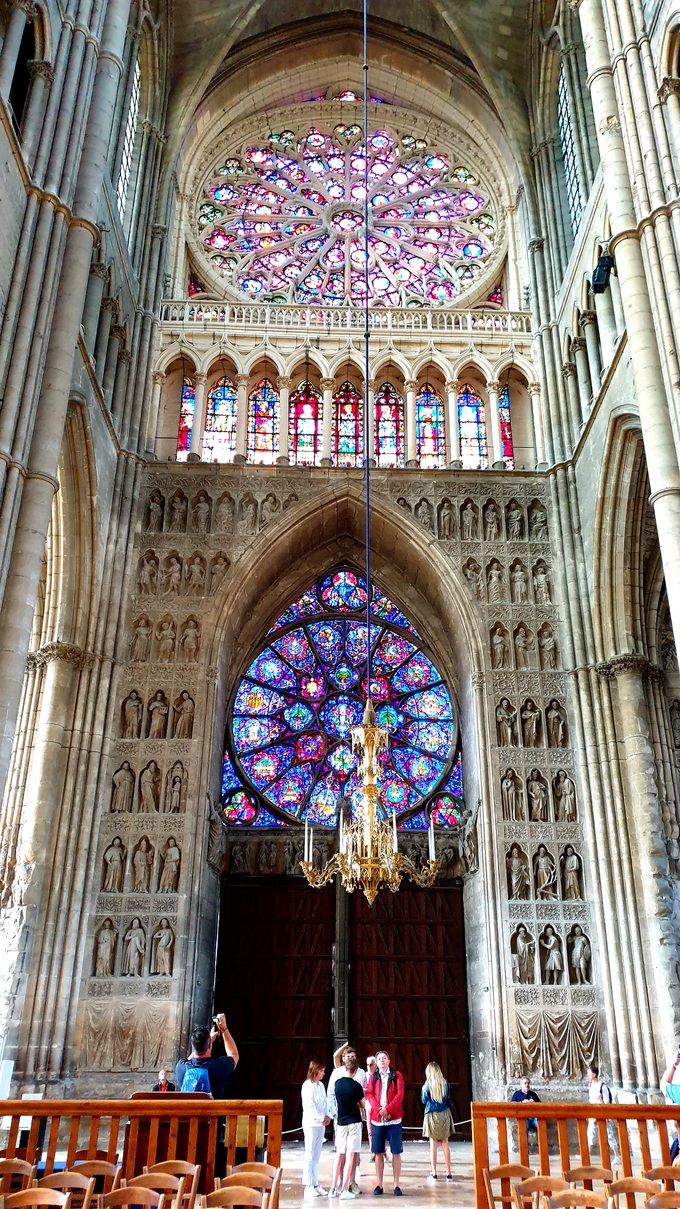

프랑스 파리 동역에서 떼제베로 40분이면 닿는 상파뉴의 중심도시 랭스(Reims). 이 곳 여행에서 빼놓을 수 없는 상징과도 같은 랭스 대성당 앞에 섰습니다. 정교한 조각 작품 2300개로 외벽을 꾸민 대성당 정면의 파사드는 경외감마저 들게 만드네요. 대성당 안으로 천천히 걸어 들어갑니다. 파이프 오르간과 아름다운 스테인드글라스가 매혹적인데 특히 지름 12.5m의 거대한 장미창이 여행자들을 압도합니다. 그리고 눈길을 사로잡는 성당 한켠의 기사. 투구를 쓰고 갑옷을 입은 기사는 두 손으로 잡은 긴 칼을 땅에 대고 지그시 눈을 감은채 깊은 상념에 빠진 표정입니다. 그는 바로 잔 다르크. 랭스 대성당에 왜 그를 모셔놓았을까요.

◆프랑스를 구한 잔 다르크와 샤를 7세의 배신

496년 서게르만계 프랑크 족이 세운 프랑크 왕국의 초대 왕 클로비스가 로마 카톨릭으로 개종한 뒤 가톨릭교의 주교인 생 레미에게 세례를 받고 대관식을 거행한 역사적인 장소가 랭스 대성당입니다. 과거 프랑스 왕들은 왕위에 오르면 랭스 대성당에서 대관식을 거행했는데 샤를 10세까지 모두 27명의 대관식이 이곳에서 열렸답니다. 잔 다르크가 이런 역사적인 장소의 한편을 장식하고 있는 이유가 있습니다. 왕위 계승을 둘러싼 영국과 프랑스의 백년전쟁(1337∼1453) 말기이던 1429년 3월 8일. 16살이던 어린 소녀 잔 다르크는 “프랑스를 구하라”는 대천사 마카엘 등의 계시를 받고 왕세자이던 프랑스 왕 샤를 7세를 설득해 군대를 일으킵니다. 당시 샤를 7세는 랭스를 포함한 프랑스 북부 지역을 영국과 부르고뉴 동맹군에게 뺏겨 대관식도 치르지 못하고 루아르의 시농성에 도피해 있던 신세였죠. 그해 7월 17일 잔 다르크의 군대는 영국군이 점령하고 있던 랭스와 오를레앙을 되찾았고 덕분에 샤를 7세가 무사히 대관식을 치러 정식으로 왕위에 오를 수 있었답니다.

이를 기려 잔 다르크 동상을 랭스 대성당에 모셨습니다. 동상은 조각가 프로스퍼 샤를 아드리앙 데피네(1836-1914)가 1902년에 프랑스 예술가 살롱에 출품했던 작품입니다. 작품을 사들인 후원자가 1909년 7월 잔 다르크의 시복 기념일에 랭스 대성당에 기증한 것으로 알려져 있습니다. 동상이 위치한 아비디아 예배당(chapelle absidiale)은 샤를 7세 대관식때 잔 다르크가 앉았던 곳이라는 군요. 대성당 밖 정원에도 말을 타고 칼을 휘두르며 전쟁을 지휘하는 잔 다르크 대성당을 올려다보는 청동 기마상이 놓여 있답니다. 폴 뒤부아(Paul Dubois 1829~1905)가 1895년에 만든 작품으로 프랑스 파리 생토귀스탱교회 앞에 있던 동상입니다.

하지만 역사는 매우 잔혹한 아이러니를 남깁니다. 프랑스와 샤를 7세를 구했지만 치솟는 잔 다르크의 인기를 시기한 귀족들의 이간질로 잔 다르크는 샤를 7세에게 배신당했고 왕의 지원 없이 다시 전쟁에 나섰다가 그만 부르고뉴 군대에 잡혀 영국군에게 넘겨집니다. 하지만 샤를 7세는 영국군이 요구한 거액의 몸값을 끝내 거절해버립니다. 결국 잔 다르크는 마녀로 몰려 7차례 재판을 당한 끝에 끔찍한 화형을 당해 19살의 나이에 짧은 생을 마치죠. 대성당의 잔 다르크 얼굴을 가만히 보고 있으면 그의 기구한 삶에 동화되며 끊임없는 슬픔이 몰려와 가슴이 먹먹해지네요.

◆척박한 황무지, 깜빠냐에서 탄생한 샴페인

대관식이 끝나고 축하파티에서 왕과 귀족들은 어떤 와인을 마셨을까요. 당연히 랭스에서 가장 유명한 샴페인이랍니다. 샴페인이 ‘왕들의 와인’으로 불리는 이유입니다. 지금도 축하할 일이 있을 때 샴페인을 터뜨리는 것은 바로 이런 역사적인 유래 때문이죠.

이처럼 왕의 와인으로 유명하지만 아이러니하게도 ‘상파뉴(Champagne)’란 단어는 ‘나무하나 없는 평지’란 뜻을 지닌 라틴어 ‘깜빠냐(Campagna)’에서 유래됐답니다. 깜빠냐를 불어식으로 읽어 상파뉴고 영어식으로 읽으면 샴페인입니다. 과거 로마인들이 처음 상파뉴에 도착했을 때 기온도 서늘한데다 척박한 석회질 토양에 나무 하나 없는 허허벌판이라 깜빠냐라고 부르기 시작했다는군요. 하지만 로마인들이 쓸모없는 척박한 땅으로 여기던 석회질 토양에서 최고의 샤르도네 포도가 탄생합니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요.

샴페인을 빚는 세가지 품종은 샤르도네, 피노누아, 피노뮈니에로 상파뉴 생산자들은 포도의 당도보다 산도를 훨씬 더 중요하게 여깁니다. 왜 그럴까요. 샴페인 양조과정에 답이 있답니다. 샴페인은 1차로 베이스 와인을 만든 뒤 2차 병발효 과정을 거칩니다. 이때 효모와 당분을 섞은 시럽‘리퀴어 드 티라지(liqueur de Tirage)’를 베이스 와인과 함께 병에 넣어요. 또 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlies)를 거친 뒤 효모찌꺼기를 빼내는 데고르즈망(Degorgement) 작업을 한 뒤에도 당분을 넣어 샴페인의 최종 당도를 결정합니다. 이를 도사주(Dodsage)라고 해요. 어차피 생산자가 양조과정에서 입맛에 맞게 당도를 조절할 수 있기 때문에 샹파뉴에서는 포도의 당도가 낮아도 더 익을때까지 기다리지 않고 일찍 포도수확을 합니다.

뛰어난 산도가 필요한 상파뉴 포도들에게 가장 적합한 토양이 바로 석회토양입니다. 그중에서도 상파뉴 생산자들이 으뜸으로 손꼽는 석회토양은 쵸크(Chalk)로 우리가 잘 아는 분필과 비슷합니다. 실제로 상파뉴 포도밭을 파면 하얀 쵸크가 쏟아져 나온답니다. 물에 잘 녹는 석회는 쵸크와 라임스톤 두가지가 있는데 상파뉴 생산자들은 쵸크를 더 선호해요. 이유가 있답니다. 미세한 구멍이 라임스톤보다 쵸크에 더 많기 때문이죠. 비가 오면 쵸크의 구멍으로 수분이 빠르게 빨려들어가 표층은 금세 뽀송뽀송해지고 아래쪽은 적절한 수분을 유지해 포도를 잘 자라게 합니다. 상파뉴의 좋은 포도밭은 보통 경사면에 있는데 언덕 위쪽 쵸크토양에서는 오징어 조상 화석인 벨렘나이트(Belemnite)가 발견되고 아래쪽에는 성게류 화석 마이크레스터(Micraster)가 나옵니다. 벨렘나이트 쵸크와 마이크레스터 쵸크가 포도품질에 미치는 영향은 차이가 없는 것으로 조사됐습니다. 하지만 언덕 위쪽에서 중간까지는 물도 잘 빠지고 햇살도 잘 받아 쵸크토양과 벨렘나이트가 결합된 토양이 상파뉴 최고의 포도밭이 됐답니다.

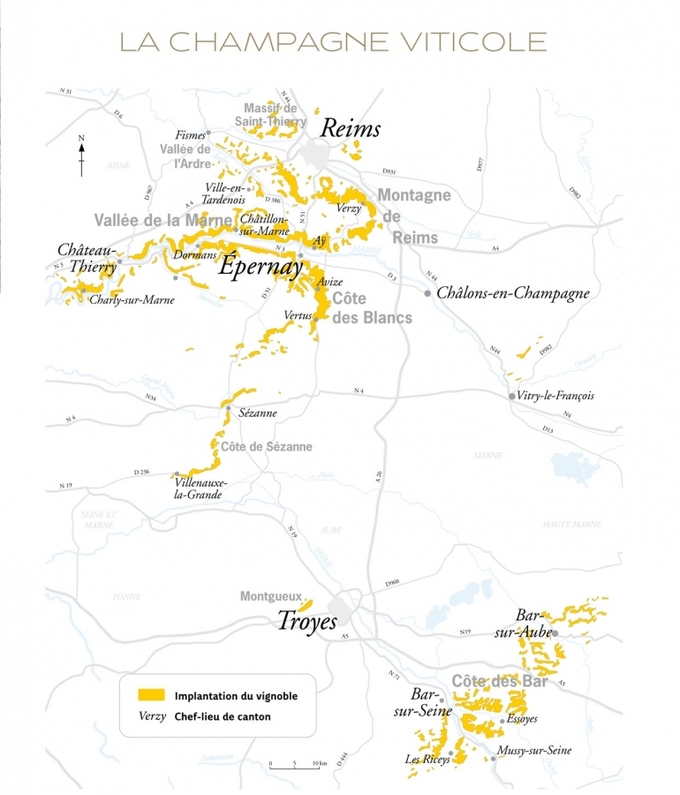

◆크랑크뤼 마을 크라망에서 탄생한 보아랑 쥐멜

대표적인 상파뉴 생산지역은 4곳입니다. 랭스와 가장 가까운 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims)는 몽타뉴와 발 드 랭스를 합친 지역으로 피노누아가, 그 왼쪽으로 길게 뻗은 평야지대인 발레 드 마른(Vallee de la Marne)은 피노뮈니에가 잘 자랍니다. 두 지역 사이 아래 남북으로 펼쳐진 꼬뜨 드 블랑(Côte des Blancs)은 샤르도네가 잘 자랍니다. 이 세곳에 최고 품질의 포도가 생산되는 그랑크뤼 마을이 몰려 있답니다. 남쪽으로 한참 떨어진 꼬뜨 데 바(Côte des Bar)는 묵직한 느낌을 주는 피노누아가 자라지만 상파뉴 생산자들이 그리 선호하는 토양과는 거리가 조금 있습니다. 키메르지앙 말(Kimmeridgiand Marl), 즉 이회토로 진흙이 석회가 조금 녹아있는 정도로 그랑크뤼 마을도 없습니다. 몽타뉴 드 랭스와 꼬뜨 드 블랑, 그리고 꼬뜨 드 블랑과 인접한 아랫동네인 꼬뜨 드 세잔까지 대표적인 쵸크 토양입니다. 발레 드 마른도 석회질 토양이지만 진흙이 섞여있습니다. 세 품종중 피노누아가 38%로 생산량이 가장 많고 다음이 피노 뮈니에 34%이며 샤르도네가 28%로 생산량이 가장 적습니다. 그만큼 샤르도네는 귀한 품종이라고 할 수 있겠네요. 샤르도네로만 빚은 샴페인에는 보통 블랑 드 블랑(Blanc de blancs)이라고 따로 표시합니다.

꼬뜨 드 블랑에서 최고 품질의 샤르도네가 생산되는 그랑크뤼 마을중 크라망(Cramant)에서 샤르도네 위주로 샴페인을 빚는 보아랑 쥐멜(Voirin Jumel)을 찾아 에페르네(Epernay)로 떠납니다. 랭스 중앙역에서 TER을 타면 20분만에 에페르네역에 닿습니다. 차를 렌트하지 않았다면 그랑크뤼 마을들을 둘러보는 여행은 택시가 가장 편합니다. 높고 낮은 언덕을 따라 포도밭이 끊임없이 펼쳐지는 아름다운 풍경을 즐기며 10여분 정도 시골길을 달리다 리베라시옹(reu de la liberation) 도로로 접어드니 길 양옆에 샴페인 하우스들이 줄지어 나타나고 ‘보아랑 쥐멜 퀴베 555’를 간판으로 내건 아담한 보아랑 쥐멜 와이너리를 만납니다. 와이너리를 이끄는 파트릭(Patrick)과 딸 줄리에(Julie), 폴랭(Pauline) 자매가 반갑게 맞이합니다. 그들을 따라 2층 테라스 와인바로 올라갑니다. 서너명의 여행자들이 왁자지껄 떠들며 샴페인을 마시네요. 높고 낮은 언덕을 따라 물결치듯 펼쳐지는 아름다운 크라망 포도밭를 즐기며 마시는 샴페인이라니!

보아랑 쥐멜 그랑크뤼 브뤼 제로 블랑 드 블랑(Grand Cru Brut Zero Blanc de Blancs) 한 모금 입에 머금어 봅니다. 도사주때 당분을 전혀 넣지 않은 드라이한 샴페인이지만 생기있고 섬세한 버블과 깊이감이 느껴지는 잘 익은 사과향이 달콤하게 다가오고 빵의 풍미가 잘 어우러지며 따가운 7월말의 햇살마저 눈부시게 빛나도록 만들어 주네요. 그랑크뤼 마을 크라망, 슈이, 아비즈의 샤르도네 100%로 빚었습니다. 관자 요리와 곁들였는데 석화나, 초밥과도 궁합이 잘 맞을 것 같네요. 이곳에서는 10유로에 샴페인 3가지를 테이스팅하며 맛있는 음식도 즐길 수 있습니다.

◆보아랑과 쥐멜, 그랑크뤼 마을의 결합

보아랑 쥐멜은 크라망에서 5대째 샴페인을 빚던 두 가문이 결합해 탄생했답니다. 쟝 보아랑(Jean Voirin)은 재배한 포도를 벌크로 판매하다가 1945년 세계 2차 대전 종전후 직접 샴페인 만들기 시작합니다. 당시 르네 쥐멜(René Jumel)은 수송사업을 하며 포도를 재배했는데 샴페인 시장이 성장하자 르네는 트럭 몇 대를 매각하고 고향인 꼬뜨 데 블랑 그랑크뤼 마을 슈이(Chouilly) 포도밭을 매입합니다. 그러다 쟝 보아랑의 아들 질 보아랑(Gilles Voirin)과 르네의 딸 프랑수와즈 쥐멜 (Françoise Jumel)이 사랑에 빠져 1968년 가정을 이루면서 양가의 포도밭을 합쳐 보아랑 쥐멜이라는 이름을 단 샴페인이 1982년 탄생합니다. 달달한 사랑 이야기가 담겼으니 연인들이 사랑을 고백하는 날이나 결혼식에 잘 어울리겠네요. 그들의 자녀인 파트릭과 알리스(Alice)가 1997년 가업을 이어받았고 파트릭은 와인 생산을, 알리스는 영업과 와이너리에 딸린 작은 호텔을 운영하고 있습니다. 보아랑 쥐멜은 현재 크라망, 슈이, 아비즈(Avize), 오이(Oir), 오제르(Oger) 등 그랑크뤼 11개 마을 포도밭 12ha를 소유하고 있습니다.

파트릭과 줄리에를 따라 셀러투어에 나섭니다. 자신의 포도밭을 소유하고 소량으로 샴페인을 빚는 RM(Récoltant Manipulant) 생산자여서 규모는 크지 않지만 셀러에서 샴페인이 맛있게 익어 가는 중입니다. 캡을 자동으로 씌우는 장치는 마치 노래를 부르는 것처럼 “뿅뿅” 소리를 내며 돌아갑니다.

파트릭은 자연이 선사한 그랑크뤼 포도밭을 늘 존중하고 감사하는 마음으로 와인을 빚는다고 강조합니다. “부모로부터 땅을 물려받지 않고, 자녀로부터 땅을 빌린다는 철학으로 포도를 빚고 있어요. 후대로부터 빌린 포도밭이니 최대한 자연을 잘 보존해서 물려줘야 겠지요.”

보아랑 쥐멜 샴페인은 현재 WS통상에서 수입합니다. 대표적인 샴페인은 보아랑 쥐멜 브뤼 트라디시옹(Brut Tradition). 꼬뜨 데 블랑 샤도네이와 발레 드 라 마른 피노누아를 절반씩 섞어 만듭니다. 2~3개 빈티지를 블렌딩하며 당도는 8g/l입니다. 생기발랄한 산도가 돋보이며 헤이즐넛, 신선한 아몬드 등 견과류와 파이, 크리미한 향이 기분 좋게 퍼집니다.

보아랑 쥐멜 뀌베 555 브뤼(Cuvée 555 Brut)는 시그니처 와인이라 할수 있겠네요. 이름은 현재 보아랑 쥐멜 와이너리 주소인 리베라시옹 555에서 따왔습니다. 꼬뜨 데 블랑의 끌로 뒤 마르뒤(Clos du Mardu) 포도밭에서만 생산되는 샤르도네 100%로 4~5개 빈티지를 섞은 블랑 드 블랑입니다. 샹파뉴 생산자들은 1차 발효때 보통 스테인리스를 선호하지만 유서 깊은 양조자들 부르고뉴처럼 처음부터 오크통에서 발효를 하는데 이를 ‘퓌 드 센(Fut de Chene)’이라고 해요. 이 샴페인도 부르고뉴에서 사용한 20년된 올드 배럴에서 6개월 발효와 숙성을 거친 뒤 2차 병발효를 무려 5년이나 진행합니다. 잔당은 4g/l으로 밝은 황금색이 환상적이네요. 코에 갖다 대는 순간 진저브레드 아로마가 비강을 어루만지고 잘익은 사과, 복숭아, 파인애플과 풍성한 효모향이 어우러지는 묵직한 샴페인입니다. 푸아그라와 궁합이 잘 맞습니다.

보아랑 쥐멜 빈티지 샴페인은 2011빈을 테이스팅했습니다. 슈이, 크라망, 아비즈의 샤도네이 100%로 잘 익은 살구향이 돋보이며 바람에 실려오는 하얀 여름 꽃향기도 코끝을 스칩니다. 견과류와 더불어 장인의 베이커리에 들어선 듯, 맛있는 브리오슈향이 식욕을 돋구며 기분좋은 향들이 길게 이어집니다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 새 교황 부친은 참전용사](http://img.segye.com/content/image/2025/05/11/128/20250511510142.jpg

)

![[특파원리포트] 두 나라의 해법, 똑같은 실패](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516540.jpg

)

![[김정식칼럼] 저금리·저환율 정책조합의 득실](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516487.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 美가 고민하는 ‘모병제의 한계’](http://img.segye.com/content/image/2025/05/11/128/20250511510137.jpg

)