교직 접고 전업작가 투신

토굴 들어가 쓰고 또 쓰고

산돌 키우듯 문학에 매진

꿈에 취한 인생역정 담아

맨부커賞 수상한 딸 한강

“글쓰기는 아버지의 종교”

스물네 살 젊은 어머니는 집의 뒤란 웅달샘으로 물을 길으러 가다가 땅바닥에 떨어진 탐스런 유자 하나를 주워들었다. 여느 유자와 달리 샛노랗고, 어른의 두 주먹을 합쳐놓은 것만큼 컸다. “하늘복숭아같이 탐스러운 유자를 주워 치마폭에다가 담았는디, 그게 바로 니가 내 뱃속에 들어온 꿈이었어야.”

어머니는 아들이 절망에 빠져 있을 때마다 태몽을 귀에 못이 박히도록 반복했고, 그는 이를 “여느 사람과는 다른 특출한 삶을 살게 될 것”이라는 예언이나 신탁처럼 받아들이고 자신의 삶을 개척해 나갔다.

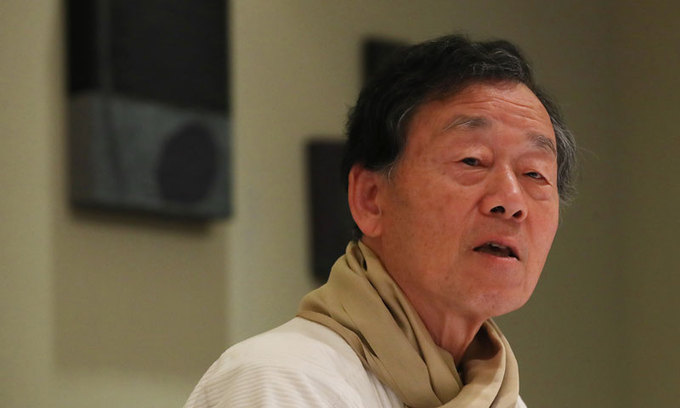

한국문학을 대표하는 작가 중 한 명인 한승원(82)이 소설가로 살아온 일생을 정리한 자서전 ‘산돌 키우기’(문학동네)를 펴냈다. 한 작가는 “나의 마지막 진술이 될지도 모른다”며 어머니의 태몽 이야기부터 고향 장흥에서 산돌 키우듯 문학의 꿈을 지키고 있는 요즘 모습까지 자신의 삶과 문학을 옹골차게 담았다.

한 작가는 5일 기자와의 전화통화에서 표제 ‘산돌 키우기’의 의미를 묻자 “열 살 무렵 유리 기둥이나 석영 기둥처럼 아름답게 클 것이라고 상상하고 뜬 물을 주면서 산돌을 키웠다. 되돌아보면 내 인생 역시 산돌 키우기와 같은 인생이었고, 지금도 그런 꿈에 취해 산다”며 인생 역정을 상징하는 표현이라고 말했다.

어릴 시절, 한승원은 할아버지를 통해 괴짜 선비 이야기나 간사한 여우 이야기, 여의주를 삼킨 소년 등 이야기의 세계로 인도했다. 그 세계에는 지혜와 통찰뿐만 아니라 인간 본원의 삶과 모럴(윤리)이 담겨 있었다.

할아버지가 ‘이야기의 하늘’을 보여주고 어머니 역시 그를 극진하게 애정한 것과 달리 아버지는 현실적이어서 장남을 위해 차남인 자신이 집에서 농사짓길 바랐다. 아버지는 그에게 ‘땅’을 가르쳤다.

이야기 속에서 자유를 꿈꿨던 젊은 한승원은 아버지의 뜻을 거슬러 중학교와 고등학교에 진학했고, 특히 고교 시절 우연히 문예반에 들어가 문학의 세계로 빠져들었다. 소설가가 되려는 꿈이 거듭된 낙방으로 물거품이 되자 논 두마지기를 팔아 서라벌예대 문예창작과에 입학했다.

그는 서라벌예대에서 김동리의 ‘이야기의 힘’, 서정주의 ‘역설의 묘’, 박목월의 ‘형상화’ 등 소설과 시를 배웠고 송기숙과 이문구, 박상륭 등 선후배들과 문학의 향연에 젖어들었다. 마침내 1968년 대한일보 신춘문예에 3년 동안 김 양식을 한 경험을 살린 단편 ‘목선’이 당선되면서 문단에 본격 데뷔했다.

“촌놈이 왜 서울 것들 흉내를 내는 거야.” 서울의 어느 술자리에서 당시 ‘월간문학’ 편집자였던 이문구가 등단 뒤 시류를 좇아 군사독재 정권의 엄혹한 통치를 풍자한 작품을 즐겨 쓰던 그에게 쓴소리를 했다. “너한테는 바다가 있지 않니? 니 ‘목선’ 같은 소설을 써라. 다른 친구들은 바다 이야기를 쓰고 싶어도 몰라서 못 쓴다.”

한승원은 이후 소설집 ‘안개바다’ ‘폐촌’ ‘포구의 달’ 등과 장편 ‘해일’ ‘해산 가는 길’ ‘멍텅구리배’ 등 다채로운 바다 이야기를 담은 작품을 창작했고, 특히 1980년 교직을 그만두고 상경해 전업 작가로서 ‘불의 딸’ ‘아제아제 바라아제’ ‘동학제’ ‘원효’ ‘추사’ ‘다산’ 등 주옥같은 작품들을 쏟아냈다.

1997년 전남 장흥으로 귀향한 후에도 ‘해산토굴’에 스스로를 가두고 형벌처럼 커다란 바위를 들고 올라가기를 반복하는 그리스신화의 코린토스 왕 시시포스처럼 글을 쓰고 또 쓰고 있다.

책에는 ‘채식주의자’로 맨부커인터내셔널 상을 수상한 소설가인 딸 한강 이야기도 담겨 있다. 1970년 늦가을, 광주의 기찻길 옆 열한 평의 대지 위에 지붕이 낮고 작은 시멘트 블록 움막집에서 딸 한강을 낳았다. 한강은 어린 시절 공상을 즐기는 아이였다고, 그는 기억했다. 개망초꽃이 꿈을 노래하던 6월 중순 해질녘, 방안에서 줄곧 글을 쓰고 있던 한승원은 딸의 모습이 보이지 않는다는 걸 깨달았다. 불길한 생각에 이곳저곳 찾다가 어두운 방에서 혼자 가만히 누워 있는 딸을 발견했다. “너 거기서 뭐 하고 있니?” 가슴을 쓸어내린 한승원이 묻자 어린 한강은 발딱 일어나 앉으며 “공상요!”라고 대답한 뒤 되물었다. “왜요, 공상하면 안 돼요?”

“이야기를 통해 삶의 빛을 얻고, 순전히 이야기의 힘으로 살아왔음을 증명해주는” 한승원의 자서전은 시 같기도 하고 에세이, 콩트 같기도 하지만 그 모두를 융합한 새로운 형식 같기도 하다. 각 편마다 손에 잡힐 듯 서술하거나 묘사함으로써 영상미도 드러나고, 글이 길지 않아 손이 가는 대로 시선이 가는 대로 읽을 수도.

한 작가는 서문에서 “아들의 등에 업혀 가는 어머니가 자기를 버리고 귀가할 아들이 길을 잃을까봐 돌아갈 길 굽이굽이에 솔잎을 따서 뿌리듯 이 글을 쓴다”고 말했다. 만약 책의 목적이 자식에게 보내는 귀로의 나침반 또는 결과적으로 한 방울의 눈물을 희망한 것이었다면 실패하진 않은 듯. 왜냐하면 딸 한강이 자서전 말미에 붙인 발문에서 밝힌 고백은 그것의 유력한 증거처럼 해석돼서다.

“고백하자면 어린 시절 나는 아버지처럼 살지 않겠다는 다짐을 했었다. 어떤 경우에도 문학을 삶 앞에 두지 않겠다고. 지금도 그 생각에는 변함이 없다. 다만 반짝이는 석영 같은 이 페이지들 사이를 서성이고 미끄러지며 비로소 아버지를 이해하게 되었다. 얼마나 척박한 흙을 밀고 그가 기어이 꽃피었는지. 그걸 가능하게 한 글쓰기가 그의 종교였음을. 그토록 작고 부드러운 이해의 순간이 나에게는 중요한 것이었다.”

“살아 있는 한 쓸 것이고, 쓰고 있는 한 살아 있을 것”이라며 아직도 해산토굴 앞에서 ‘산돌’을 키우고 있다는 한승원. 스스로를 구원했고 아직도 키우고 있다는 그 산돌은 부조리한 세상 속에서 얼마만큼 컸을까, 한국문학의 대지를 얼마나 밝혀 왔을까. 산벚꽃은 바람 속에서 하늘거리고 봄은 태양을 향해 달리고 있다.

김용출 선임기자 kimgija@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 어린이날 행복도](http://img.segye.com/content/image/2024/05/05/128/20240505508420.jpg

)

![[특파원리포트] 中 ‘불통’ 닮아가는 주중대사](http://img.segye.com/content/image/2023/09/25/128/20230925500060.jpg

)

![[박영준칼럼] 투트랙 핵대응전략의 제안](http://img.segye.com/content/image/2024/02/25/128/20240225511483.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 박수받는 ‘합의’ 입법](http://img.segye.com/content/image/2022/09/18/128/20220918509565.jpg

)