|

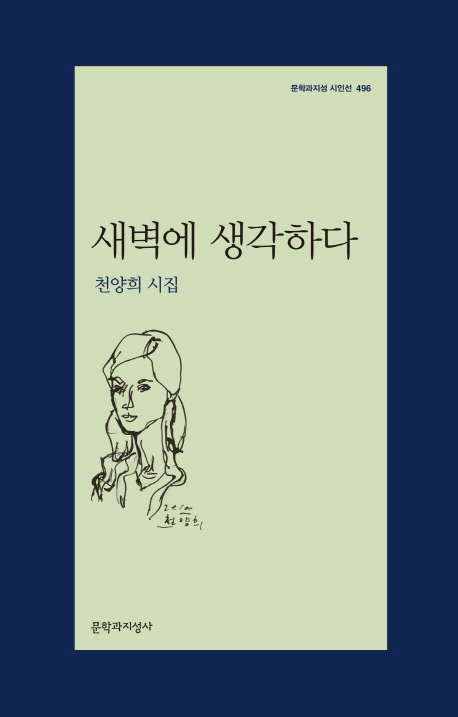

| 여덟 번째 시집을 펴낸 천양희 시인. 그는 “어디, 통곡할 만한 큰 방 하나 없냐고/ 시인이 물었을 때/ 통곡할 방을 설계할 건축가는 시인밖에 없다고 말한/ 건축가가 있다”면서 “영혼으로 지으라…… 우리는 모두/ 삶이라는 집을 짓는 건축가이니”라고 ‘시와 건축’에 썼다. 남정탁 기자 |

시인 천양희(75)는 30대 초반부터 울면서 살았다. 4대가 같이 사는 유복한 대갓집 2남5녀 중 막내딸로 태어나 아버지의 극진한 사랑을 받으며 귀하게 살았던 그녀에게 생의 검은 터널은 뒤늦게 기다리고 있었다. 이화여대 국문학과 3학년(1965년) 때 박두진 추천으로 ‘현대문학’을 통해 등단하고 5년 연애하던 남자와 결혼해 5년을 살다가 남자는 물론 다섯 살 난 아이와도 헤어졌다. 그 해에 아버지와 어머니마저 한꺼번에 세상을 떴다. 햇빛 속에 있다가 갑자기 캄캄한 터널 속으로 들어선 셈이다. 폐결핵까지 앓고 있었던 그녀는 세상과 연락을 끊고 각혈을 하며 울면서 살았다. 터널에서 꺼내준 건 정작 그동안 외면하고 살았던 시였지만, 시를 쓰면서도 울음은 내내 따라다녔다. 근년 들어서 생각이 달라졌다.

천양희는 최근 펴낸 여덟 번째 시집 ‘새벽에 생각하다’(문학과지성사)에 “웃음과 울음이 같은 音이란 걸 어둠과 빛이/ 다른 色이 아니란 걸 알고 난 뒤/ 내 音色이 달라졌다// …웃음의 절정이 울음이란 걸 어둠의 맨 끝이/ 빛이란 걸 알고 난 뒤/ 내 독창이 달라졌다”(‘생각이 달라졌다’)고 썼다. 수락산 역에서 만나 ‘어린 왕자’ 벽화가 그려진 그녀의 단골 카페에 가서 사월 햇빛이 비끼는 창 아래 앉았다.

“젊은 날에는 높이가 좋아서 산에 대한 시가 많았는데 중년쯤에 인생의 깊이를 알고 이럴 때는 물에 대해서 쓰게 되더니 이후에는 넓이도 높이도 아닌, 경계가 없는 바다나 하늘 이런 데 관심이 가더라구요. 이번 시집에는 마음의 매듭이 풀어지면서 상처가 꽃으로 피었달까, 사람들에게 조금 더 가까이 다가간 것 같아요. 내가 그렇게 괴로워하던 인생에게 고맙다는 말도 나오고… 이제 사람이 넓어지더라구요.”

갑자기 터널 속에 들어섰을 때 그녀는 남편 뒷바라지를 위해 생업으로 운영하던 의상실도 접고 방안에 틀어박혔다. 가까운 이들과 연락도 끊은 채 그렇게 어둠 속에서 생의 절벽에 매달려 가까스로 살았다. 형제들조차 소식을 몰라 그녀의 고향 부산에서 토막살인이 일어났을 때 그녀가 피해자가 아닌지 수소문할 정도였다. 그런 세월이 10년 가까이 흘렀을 때 손을 내민 건 시였다. 내변산 직소폭포에 가서 자신의 기구한 삶을 ‘직소’하고 죽으려다가 한 줄기 바람에 영혼이 흔들리는 체험을 하고, 강원도에서 어린 시절 친숙했던 수수밭을 만나 목놓아 울다가 문득 울음을 그치고 붙잡은 게 시였다. “나는 다시 배운다/ 절창(絶唱)의 한 대목, 그의 완창을” 같은 ‘직소포에 들다’나 “정신이 들 때마다 우짖는 내 속의 목탁새들”이 담긴 ‘마음의 수수밭’은 그렇게 지금도 대표작으로 꼽는 명편으로 탄생했다.

사람과 시를 동렬에 놓고 말하는 그녀에게 대체 시라는 존재는 얼마나 잘나고 좋은 대상이냐고 재우쳐 물었더니 “괴롭히기 때문에 오히려 기쁨을 주는 존재”라고 답했다. 그는 “그게 정말 화려한 것이라면 오히려 나는 구원을 못받았을 것”이라며 “시 때문에 잠도 못 자고 밥맛도 없고 며칠을 뜬눈으로 새워 몸을 상하기도 하지만 그래도 버릴 수 없다”고 했다. 그 괴로움이 끝나면 자신은 아무것도 아니라고도 했다. 그녀는 시를 쓸 때 책상에 앉지 않고 교잣상을 침대 머리맡에 놓고 앉아서 쓴다. 그래야 하심(下心)이 생긴다고 했다. 커튼을 치고 음악도 다 끈 뒤 자판을 치는 소리도 거슬려 손으로 종이에 써내려간다. 그녀는 “다른 사람들이 보면 웃겠지만 시가 곧 내 운명이고 그래서 시에 순정을 바친다”면서 “사람과 달리 시는 순정을 다 바치면 받아준다”고 말했다.

“어느 시인의 시집을 받고/ 정진하기를 바란다는 문자를 보낸다는 것이/ ‘ㄴ’자를 빼먹고/ 정지하기를 바란다고 보내고 말았다/ 글자 한 자 놓친 것 때문에/ 의미가 정반대로 달라졌다/ ‘ㄴ’자 한 자가 모자라/ 신(神)이 되지 못한 시처럼// 정진과 정지 사이에서/ 내가 우두커니 서 있다”(‘글자를 놓친 하루’)

받침 하나가 모자라 신은 되지 못했지만 시는 그녀에게 종교의 차원일까. 그녀는 강하게 부인했다. 겉으로 보기에 살아온 삶은 수도자의 그것과 다르지 않지만 세속에 발을 딛지 않는 수도자는 시를 쓸 수 없다고 했다. 그는 “세상은/ 아무나 잘 쓸 수 없는 원고지 같아/ 쓰고 지우고 다시 쓴다// 쓴다는 건/ 사는 것의 지독한 반복학습이지/ 치열하게 산 자는/ 잘 쓰인 한 페이지를 갖고 있지// 말도 마라/ 누가 벌 받으러/ 덫으로 들어갔겠나 그곳에서 나왔겠나”라면서 ‘시라는 덫’에 매인 삶을 하소연하지만 그 덫에 기꺼이 몸을 던지는 삶을 살아왔다.

후배들 시를 꼼꼼히 읽는다는 그녀는 시를 잘 쓰기 위해서는 끊임없이 공부를 해야 한다고 했다. 시는 70퍼센트의 영감과 30퍼센트의 노력으로 완성된다고 보는 그는 자연공부, 인생공부, 책공부… 이런 게 다 들어가야 시가 되지 가만히 있다고 저절로 오는 건 아니라고 후배들에게 각별히 강조했다. 사랑할 때 사랑하라고도 했다. 사랑이야 변하지 않는 지순한 것이지만 사람이 그 사랑을 망친다고 했다. 해 그림자가 길어져 자리에서 일어날 무렵 그녀가 덧붙인 말.

“오십 육십 늦은 나이에도 연애하는 사람을 보면, 나를 좋아한다는 사람들도 더러 있었는데 한 사람 상처 때문에 모든 사람을 신뢰하지 못했구나… 싶어요.”

조용호 문학전문기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 트럼프·머스크 브로맨스 파국](http://img.segye.com/content/image/2025/06/08/128/20250608509266.jpg

)

![[특파원리포트] 저출생 탈출 총력전 펼치는 日](http://img.segye.com/content/image/2025/06/08/128/20250608509262.jpg

)

![[박영준칼럼] 대한민국 국가전략을 묻는다](http://img.segye.com/content/image/2025/06/08/128/20250608509250.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 잊힌 두 영웅](http://img.segye.com/content/image/2025/06/08/128/20250608509259.jpg

)