우리나라 미세먼지 허용치가 선진국보다 2배가량 높은 것으로 나타났다. 주의보 발령 시점도 늦어 미세먼지 관련 규정을 강화해야 한다는 목소리가 높다.

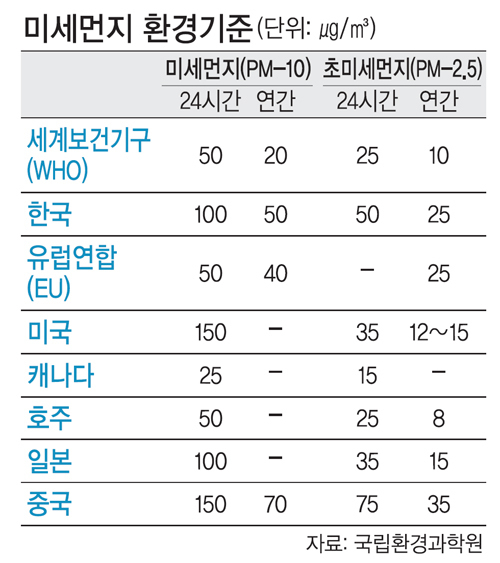

12일 환경부 산하 국립환경과학원에 따르면 국내 대기질 환경기준은 미세먼지(PM-10)의 경우 100㎍/㎥, 초미세먼지(PM-2.5)는 50㎍/㎥다. 세계보건기구(WHO)가 권고한 허용치보다 2배나 높은 수치다.

지난 10일 서울의 미세먼지와 초미세먼지 농도는 각 60㎍/㎥, 36㎍/㎥를 기록했다. 국내 기준으로 보면 문제가 없는 날이었지만 WHO 기준을 따르는 호주(50㎍/㎥, 25㎍/㎥)나 캐나다(25㎍/㎥, 15㎍/㎥)였다면 미세먼지 기준치를 초과한 날이었다. 미세먼지 주의보 발령 기준도 논란이 되고 있다.

대기환경보전법상 미세먼지 주의보는 시간당 평균 농도 150㎍/㎥이상, 2시간 이상 지속될 때 발령한다. 초미세먼지 농도 기준은 90㎍/㎥다. 즉 환경기준을 초과한 상태로 2시간이 지나야 주의보가 발령되는 셈이다. 경보는 각각 미세먼지와 초미세먼지 농도 기준이 300㎍/㎥와 180㎍/㎥ 이상, 2시간 이상 지속돼야 한다. 오염 기준치를 한참 넘긴 후에야 주의보나 경보가 발령되는 상황이다.

미세먼지 측정 장비 또한 턱없이 부족하다는 지적이다.

2014년 기준 대기오염측정망은 전국 97개 시·군에 총 506개가 설치돼 있다. 이 가운데 미세먼지 측정망은 350개소, 초미세먼지 측정망은 33개에 불과하다. 이마저도 수도권에 집중된 탓에 전국 지자체 229개 중 42%에만 측정망이 설치돼 있다.

미세먼지 허용기준에 대한 정부의 인식도 문제다.

환경부가 지난 3일 발표한 ‘미세먼지 특별대책’ 어디에도 미세먼지 허용 기준에 대한 논의는 없다. 미세먼지 기준을 강화하지 않은 채 미세먼지 농도가 심각해지면 차량 운행을 제한하는 방안만 논의하고 있다. 현재 검토 중인 안(고농도 미세먼지 24시간 지속)을 지난해 실제 미세먼지 발생현황과 비교해보면 차량부제가 적용되는 날은 없었다. 정부는 자칫 미세먼지 고농도 발생일이 늘어날 것을 우려해 아직 기준 강화는 검토하지 않는 것으로 알려졌다.

한국법제연구원 현준원 연구위원은 “현행 법령상 환경기준의 초과로 인한 구속적인 법률효과가 있는 것도 아닌 상황에서 환경기준을 지나치게 낮게 설정하고 있는 이유를 이해하기 어렵다”며 “미세먼지 관련 기준을 국제사회 권고치에 맞춰 강화해야 한다”고 강조했다.

조병욱 기자 brightw@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 국가교육위원회 무용론](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519184.jpg

)

![[기자가만난세상] 해외 유튜버들의 스포츠 중계권](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519070.jpg

)

![[세계와우리] 中 전승절 열병식이 남긴 것](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519178.jpg

)

![[삶과문화] 저, 몇 살 같아요](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519031.jpg

)