제주기념관 그림 속 집 모양 재현

지금은 일본에 가 있는 조선 초기의 명화 ‘몽유도원도(夢遊桃源圖)’가 가끔 서울에 온다. 알다시피 그 그림은 안평대군의 꿈을 뛰어난 화가 안견이 3일 만에 그려낸 것으로, 일본의 어느 대학에서 소장하고 있다. 그 대학에서 가끔 큰 인심 쓰고 잠시 빌려주는데, 몇 년 전 가을 용산 국립박물관에서 전시했던 적이 있었다.

놓치지 않고 보려고 아침에 달려갔더니, 무척 이른 시간이었는데도 입장하려고 기다리는 줄이 무척 길었다. 천천히 움직이는 자벌레같이 꿈틀거리며 조금씩 앞으로 나가는 줄에서 한 시간가량을 보내고 나서야 들어갈 수 있었다. 그리고 그 어둑시근한 전시장 안에서도 한참을 기다린 끝에 마침내 꿈에서도 보기 힘든 귀한 그림 ‘몽유도원도’를 친견할 수 있었다. 오랜 기다림 끝이라 그림을 보기도 전에 이미 충분히 감동을 받을 준비가 되어 있었지만, 그 앞에 서니 입이 딱 벌어졌다. 달랑 그림이 한 점 있겠거니 생각했었는데, 우리가 그림을 보기 위해 서 있었던 줄처럼 몽유도원도 또한 무척 긴 그림이었다.

사실 우리나라에는 묘한 댓글 문화가 있다. ‘조선왕조실록’만 보더라도 그렇다. 어떤 사관이 특정한 사실에 대해서나 어떤 죽은 이에 대한 졸기(卒記)를 쓴다거나 하면, 나중에 다른 이가 그 뒤를 이어서 보충 설명을 하거나 혹은 그와는 반대 입장의 글을 쓰는 경우가 있다. 왕조실록이란 무척 무겁고 엄정한 나라의 공식문서인데, 사석에서 서로 대거리를 하듯이 스스럼없이 반대의견을 개진하는 것에 무척 당황했던 적이 있었다.

아마도 그건 우리의 음악이나 춤 등의 공연예술뿐 아니라 그림이나 서화 같은 예술에까지 존재하는 독특한 ‘추임새’라 생각된다. 요즘 식으로 이야기하자면 ‘인터랙티브’한, 예술과 문화, 더 나아가서는 역사 전반을 공유하고 향유하는 방식이기도 했다.

어떤 연유로, 어떤 정신적인 원리가 깔려 있어서 우리나라 문화에 그런 요소가 들어가 있는지 잘 모르겠지만, 참 독특하다. 그럼으로써 우리의 예술은 고정되지 않고 시간성을 획득하게 되는 것이고, 무척 입체적인 형태로 변화된다.

몽유도원도는 안평대군이 쓴 커다란 제서(題書)와 안견이 그린 환상적인 그림, 그리고 안평대군이 기술한 아름다운 문장과, 문장에 걸맞게 아름답게 써나간 그의 유명한 송설체 글씨로 된 발문(跋文)으로 이루어져 있다. 그리고 당시의 지식인이 총 망라된 21명이 직접 써넣은 찬문(讚文)이 붙어 있다. 그래서 그림 원본의 크기는 가로 106.2㎝, 세로 38.6㎝이지만, 뒤에 붙여진 글씨까지 두루마리 2개로 이뤄진 작품 전체를 펼쳐놓으면 가로의 길이가 20m에 달해 가히 장관을 이룬다.

몽유도원도를 전시하기 위해서는 20m에 달하는 전시대가 필요했고, 우리는 몇 시간의 기다림, 아니 몇 백 년 기다림의 감격을 줄을 선 채 20m를 천천히 걸으며 감상을 마무리했다.

물론 대부분의 우리나라 그림이 모두 그런 발문이나 찬시가 붙어 길게 길게 만들어져 있는 것은 아니다. 그렇게 긴 그림을 또 하나 꼽아본다면 추사 김정희가 그린 ‘세한도(歲寒圖)’를 들 수 있을 것이다.

# 추사의 운명처럼 떠돌았던 세한도

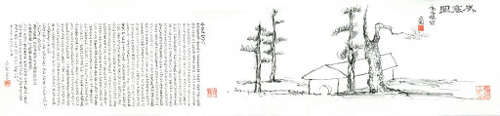

세한도 또한 몽유도원도만큼이나 유명한 그림이다. 자세히 보면 별다른 구성도 없고 별다른 배경도 없고 사람도 없고 표정도 없이 나무 네 그루 아래 삐뚜름하게 그려진 집이 한 채 있을 뿐이다. 모든 선이 메마르고 강퍅한 선으로 빠르게 그어져 있는데, 인생사의 신산함이 절절이 배어 있다. 그리고 한 귀퉁이에 세한도라는 글씨가 쓰여 있는, 좀 무식하게 표현하자면 무척 ‘경제적인’ 그림이다. 그런데도 국보 180호에 조선 문인화 중에서 최고로 꼽히는 그림이다. 세한도 역시 몽유도원도처럼 본래 그림 폭은 70㎝ 남짓하지만, 그림과 추사가 직접 쓴 발문과 여러 명이 쓴 송시(頌詩)와 찬문(讚文)으로 10m가 넘을 정도로 길어졌다.

추사는 50대에 제주도로 유배를 가게 된다. 9년에 걸친 긴 유배생활이었다. 게다가 집 밖으로 나갈 수 없는 위리안치(圍籬安置)형을 받았던 그와 접촉하는 것은 상당한 위험을 각오해야 하는 일이었다. 그런데 추사의 제자 중에 이상적이라는 중인 출신의 역관이 있었다. 그는 위험을 무릅쓰고 추사를 극진히 모시고, 구하기 힘든 책을 100권이 넘게 중국에서 구해서 가져다주었다고 한다. 이에 추사는 감복하고 그에게 정성을 다해 그린 그림을 한 점 선사한다. 그 그림이 바로 세한도이다.

|

| 추사가 제주 유배 시절 제자 이상적에게 그려준 세한도. |

우측 상단에 세한도라고 단정하지만 흐드러지게 예서로 크게 쓰고, 좌측에는 칸을 나누고 정성들인 해서체로 또박또박 그림을 그린 연유를 적어놓았다. 그리고 제목 옆에는 ‘우선시상(藕船是賞)’이라고 적어놓았다. 이는 “우선(이상적의 호) 보게나”라는 뜻이고, 그 아래 유인(遊印·글이나 그림이 시작하는 부분 아래에 찍는 낙관)으로 ‘장무상망’(長毋相忘·오랫동안 서로 잊지 말자)라는 문구가 찍혀 있다.

무척 절절하고 감동적인 스승의 선물이다. 이상적은 무릎 꿇어 감읍하며 그림을 받는다. 그 그림을 들고 청나라로 가서 16명의 문인에게 보여주고 사정을 설명하여 감동받은 문인들의 송시와 찬문 등을 받아 10m에 달하는 두루마리를 완성한다.

|

| 예산 추사고택.(출처 www.tour.go.kr) |

일본으로 넘어간 세한도를 다시 우리나라로 가져온 사람은 유명한 서예가 소전 손재형이었다. 그는 일본에 있는 후지쓰카의 집으로 찾아가 세한도를 돌려줄 것을 요청한다. 그러나 그의 부탁은 쉽게 받아들여지지 않았다. 손재형은 끈기 있게 무려 석 달 동안 후지쓰카의 집으로 출퇴근하며 요청이 아닌 통사정을 한다. 이에 감동한 후지쓰카는 손재형에게 세한도를 보관할 만한 자격이 있다며 돈을 받지 않고 무상으로 돌려주어, 결국 세한도는 다시 우리나라로 돌아오게 된다.

|

| 2010년 개관한 제주 추사기념관. |

그러나 뛰어난 서예가이며, 우리의 전통 예술에 대한 안목으로는 당대의 최고라고 일컬어지던 손재형은 갑자가 정치에 뜻을 두게 되고, 그는 모든 재산을 걸고 국회의원 선거에 매달린다. 이때 세한도도 그가 저당 잡힌 재산 목록에 들어간다. 결국 손재형의 낙선과 더불어 세한도 역시 사채업자의 손에 넘어가게 된다.

|

| 2013년 개관한 과천 추사박물관.(출처 www.chusamuseum.go.kr) |

추사의 흔적은 그가 태어나 어린 시절을 보냈고, 그 옆에 추사의 무덤이 있는 예산의 추사고택이나 그가 죽기 전 4년을 보낸 과천에서 만날 수 있다. 2013년 개관한 과천 주암동의 추사박물관에는 고맙게도 세한도를 돌려주었던 후지쓰카 지카시의 아들 아키나오가 과천시에 기증한 추사의 친필 간찰 및 청대 학자들의 서화류를 비롯한 1만여 점이 넘는 관련 유물이 있고, 특히 추사가 죽기 3일 전 쓴 봉은사 장경각의 ‘판전’ 현판도 복각되어 있다.

그에 비하면 규모는 작지만 제주에 있는 추사기념관 또한 추사가 그의 서체를 완성한 장소이자 세한도를 그린 곳이라 남다른 의미가 있다. 추사의 유배지였던 대정읍에 건축가 승효상의 설계로 2010년 다시 지어진 제주 추사기념관은 세한도의 집 모양을 그대로 빌려와 고졸하게 지은 단순한 형태의 건물이다. 주변의 풍광에 고요히 묻히며 길게 엎드린 채 둥그런 창 하나만 달린 건물은, 지하 1층으로 들어가 전시를 보고 1층으로 올라와 화가 임옥상이 만든 추사 동상을 보고 나오는 간결한 동선을 지녔다. 나도 얼마 전 이곳에 들렀다가 실물 크기의 세한도 사본을 구했다. 물론 그림과 추사의 발문만 있는 것이다.

계사년(2013년) 여름 어느 저녁, 문득 추사가 그린 세한도를 따라 그려보고 싶다는 생각이 들었다. 나는 뭉툭한 붓과 탁한 먹으로 아주 거칠게 세한도를 따라 그리고는, 여백에 가득 세한도에 대한 세간의 과잉반응에 대한 불평들을 빽빽하게 적어 넣었다.

“이 그림이 뭐가 그리 대단하다는 것인가, 그리고 추사라는 인간이 실은 얼마나 깊이가 없는가…” 그런 이야기들이었을 것이다.

|

| 세한도가 있던 집으로 들어간, 다시 그린 세한도 (그림:임형남) |

이리저리 떠돌던 세한도를 마지막으로 손에 넣은 사람은 개성 출신의 미술 애호가 손세기라는 사람이었다. 세한도의 길고 긴 여정은 대강 여기에서 정리된다. 손세기는 그의 아들에게 세한도를 물려주었고, 세한도는 지금도 그 집안의 소유로 남아 있다. 그리고 몇 년 전 그것을 국가에 기탁하여 국립박물관에 보관하고 있는데, 기탁은 소유권을 넘기는 것이 아니고 보관하는 주체가 보관과 동시에 전시 등에 활용할 수 있도록 하는 것이 기증과 다르다.

수십년 동안 세한도가 잠겨 있던 집의 빗장이 풀리고, 그것을 지키던 이가 그것을 떠나보내고, 집은 그 신사에게 맡겼다는 이야기였다. 이야기를 듣다 보니 마치 세한도를 위해 지어졌던 집이 그림을 떠나보낸 허전함을 나에게 메워 달라고 부탁하는 것 같았다. 마치 꼬리에 꼬리를 무는 인연의 사슬이 세상을 감싸고 있다는 생각이 들었다.

그래서 지금은 나라의 창고에 보관되어 있다는 세한도 대신, 설계를 맡게 된 데 대한 감사의 표시로 보잘것없지만 다시 그린 세한도 한 장을 그려 그 집에 보내주고, 이 일의 전말을 기록했다.

‘聖人之特稱, 非徒爲後凋之貞操勁節而已, 亦有所感發於歲寒之時者也’(성인이 특별히 칭찬한 것은 한낱 차가운 겨울이 돼서도 시들지 않는 곧은 지조와 굳은 절개뿐 아니라, 차가운 겨울이라는 계절에 또한 느끼는 바가 있었기 때문이다) - 김정희, ‘세한도’ 발문 중에서

임형남·노은주 가온건축 공동대표·‘사람을 살리는 집’ 공동저자

<세계섹션>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] K편의점의 질주](http://img.segye.com/content/image/2024/06/14/128/20240614509957.jpg

)

![[기자가만난세상] 내부 오리엔탈리즘](http://img.segye.com/content/image/2024/06/13/128/20240613519457.jpg

)

![[세계와우리] 한국형 회색지대 전략을 수행하자](http://img.segye.com/content/image/2024/01/18/128/20240118517950.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 좋은 쪽으로 생각하기](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)