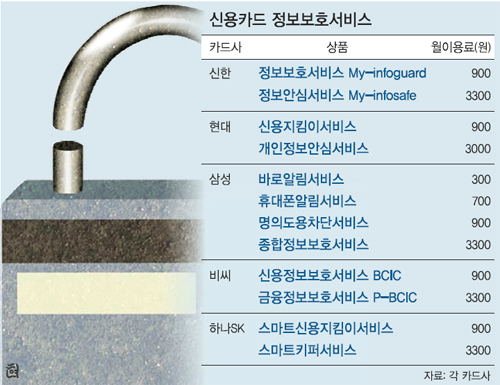

정보보호서비스는 카드 사용 내역을 실시간 문자메시지로 안내하고 타인이 신용을 조회하거나 명의를 도용할 때 ‘알림 및 차단’을 해주는 유료 서비스다. 상품에 따라 300∼3300원으로 요금이 다양하다. 사용 내역만 실시간으로 알려주는 900원대 상품과 달리 3000원대 서비스는 신용정보평가회사, 보험사와 연계해 분실, 피싱 등 사고에 의한 금전적 피해를 최대 50만∼200만원 보상해준다. 카드사가 판매하는 보험 상품인 셈이다.

2010년 삼성카드 ‘종합 정보보호서비스’를 시작으로 2012년 각사에서 같은 상품을 우르르 출시했다. 7개 전업카드사의 정보보호서비스 이용자는 현재 약 100만명으로 추산된다. 이들 중 KB국민·롯데카드의 정보유출 피해자는 이번 사태로 인한 금전적 피해가 발생할 경우 보험 보상금을 받게 된다.

그러나 사고에 대한 안전장치임에도 “못 믿겠다”는 반응이 대세다. 고객의 불안감을 이용한 카드사의 ‘낚시성 마케팅’도 불신을 키우고 있다. 일부 카드사들이 최대 6개월 무료 혜택을 주고 이후에 자동 결제로 전환하면서 기간을 제대로 인지하지 못한 고객들의 항의가 쏟아지고 있다. 지난해 12월 한 카드사의 정보보호서비스에 가입한 서모(36)씨는 “한 달 무료라는 텔레마케팅(TM) 전화를 받고 가입했는데 그 뒤로 계속 자동이체되는 줄 몰랐다”며 “큰 돈이 아니라 잊고 지내는 사람이 많을 텐데 영업 방식에 화가 난다”고 말했다.

최근 금융당국에서 경고한 불완전 판매가 비일비재한 점도 문제다. 종합 정보보호서비스는 카드사가 수수료를 받고 판매하는 신용 또는 보험 상품이지만 이러한 사실이 제대로 고지되지 않아 대부분 카드사 상품으로 오인하고 있다. 신용조회, 보상금 문의와 관련해 카드사는 “우리 담당이 아니다”며 제휴사에 책임을 돌리고 있다. 서비스 가입자가 자신의 신용등급을 조회하려면 신용정보평가회사 홈페이지에 접속해 범용인증서로 본인 인증을 해야 한다. 은행에서 발급받은 일반 공인인증서로는 안 된다. 이 때문에 “카드사를 통하면 되는 줄 알았는데 절차가 왜 이렇게 복잡하냐”며 불편을 호소하는 사람들이 많다.

최계연 금융정의연대 사무국장은 “전화·인터넷 같은 비대면 채널로는 불완전 판매가 이뤄지기 쉽다”며 “카드사가 신뢰를 되찾으려면 적극적인 피해 보상뿐 아니라 계약 절차를 보완해 고객이 서비스 정보를 충분히 인지할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 중수부와 중수청](http://img.segye.com/content/image/2025/09/03/128/20250903519407.jpg

)

![[세계타워] 진짜 자율주행택시를 타고 싶다](http://img.segye.com/content/image/2024/11/06/128/20241106524277.jpg

)

![[세계포럼] 불필요한 ‘실용 외교’ 이름 붙이기](http://img.segye.com/content/image/2025/06/25/128/20250625520003.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 정책감사 폐지로 ‘잃는 것’도 있다](http://img.segye.com/content/image/2025/09/03/128/20250903519212.jpg

)