우리에게 설계를 의뢰하러 찾아오는 많은 사람들이 집에 있는 책을 보관하는 문제로 전전긍긍한다. 버리자니 아깝고, 두자니 어마어마한 공간을 차지하는 책들…. 전공서적이나 아끼는 문학작품도 있겠지만, 대부분은 어릴 때부터 가지고 있던 책이나 읽지도 않는 실용서, 이런저런 시험에 대비한 참고서, 한때 큰 꿈을 품고 거금을 들여 구입한 다양한 종류의 전집 같은 것들이다.

‘서재 결혼시키기’라는 책에 보면, 독서광인 부부가 서재를 합치면서 가장 어려웠던 순간은 겹치는 책을 정리해서 누구 것을 간직할 것인지 결정해야 했을 때다. 만에 하나 ‘혹시나’ 갈라설 때를 대비해서 정말 아끼는 책들은 각자 여분으로 간직하고 있었다는 것을 깨달았다는 웃지 못할 대목도 나온다. 그러고 보면 책이란 그냥 가지고 있는 물건이라기보다는 어떤 시절 자신의 정신이기도 하고, 감상이기도 하고, 심지어 어떤 시절의 자화상이기까지 하다.

그러다보니 읽지는 않아도 버릴 수는 없고, 모두 그것들을 모아서 여기저기 같이 옮겨 다니게 된다. 나 역시 계통 없이 모아놓은 다양한 분야의 다양한 책들로 벽을 가득 채우고 있다. 말하자면 제자리를 찾지 못하고 엉거주춤하게 배회하는 책들을 여럿 데리고 살고 있는 것이다. 그래봐야 이게 1000권이나 될까.

|

| 범흠에 의해 닝보 시에 1561년 건립된 책의 집 천일각. |

지난해 오랫동안 미뤄두었던 일 중 몇 가지를 했는데, 그중 가장 대표적인 것이 연암 박지원의 ‘열하일기(熱河日記)’와 사마천의 ‘사기(史記)’를 완독하는 것이었다. 워낙 유명한 고전이기도 하고, 여기저기에서 그 책의 일부를 인용한 글이 많아 언뜻언뜻 조각들을 읽어보기는 했었다. 그러나 정작 원문을 본 적이 없어, 한번 꼭 읽어야겠다고 늘 필독서 목록의 맨 앞자리에 놓고 있었던 책들이었다.

우선 열하일기를 읽기 시작했다. 중국의 선진 문물을 접하게 된 박지원의 좌충우돌 행로와 정신적인 방황이 흥미진진했고, 대단히 심오한 성찰과 근대적인 자각이 읽혔다. 그리고 뒤따라 읽었던 사기는 정말 감동이었다. 사마천이 기원전 100년 무렵에 쓴 글이니 지금으로부터 꼽아보면 2100여년 전에 쓰인 책이다. 우리의 역사적 시간 감각으로 보자면, 기원전 57년에 박혁거세가 신라를 건국하기도 전인 아득한 과거이다. 그런데도 사마천은 마치 지금 내 옆에서 이야기를 하듯 생생하게 중국의 역사를 이야기해 주었다. 이런 게 글의 힘인가, 혹은 역사의 힘인가…. 그런 생각을 하며 무수히 많은 시간을 거슬러 올라갔다가 내려왔고, 무수히 많은 역사적 인물들을 만나고 이야기를 나누었다.

책을 통해 그런 대단한 경험을 한 것이다.

|

| 천일각을 만든 범흠의 조각상이 놓여 있는 천일각 입구. |

사기는 총 130권 32만6500여자로 이루어진 책이다. 그러나 지금 내 앞에 있는 것은 본기, 표, 서, 세가, 열전 등 다섯 권이다. 그런데 130권이라니?

사마천이 책을 만들 당시의 책이라 함은 대나무를 엮어서 만든 ‘죽간’이라는 형태를 이르는 것이다. 책(冊)이라는 한자의 모양처럼 대나무에 글을 새기고 위 아래로 구멍을 뚫고 가죽 끈으로 엮은 것이었다. 당연히 그 부피가 대단히 컸을 것이고 지금의 책 개념과는 사뭇 달랐을 것이다.

책이라는 것이 처음 나온 것은 언제일까? 종이가 발명되고 지금의 책 형태가 완성된 것은 중국 후한 시대인 1세기 무렵 채륜에 의해서다. 그 이전의 책은 대나무로 만든 죽간이나 나무로 만든 목간 등으로 만들어졌다.

그중 죽간이 보편적이었는데, 죽간은 주나라 때 처음 사용하기 시작했다고 전해진다. 그리고 진나라, 한나라, 육조시대까지 널리 쓰였는데 제작방법은 대나무 마디를 쪼개고 불을 쬐어 기름을 빼서 사용했다고 한다.

얼마 전 진나라 때 진시황에 의해 자행된 분서갱유(焚書坑儒), 즉 책을 불태우고 선비를 땅에 묻은 무자비한 문화 말살의 현장에서 살아남은 죽간이 발견되어 중국뿐 아니라 세계 학계에 큰 화제가 된 적이 있다.

중국이 죽간을 사용할 때 비슷한 시기, 다른 지역에서는 또 다른 형태의 책들이 존재했다. 메소포타미아에서는 점토판 위에 설형문자를 새기고 불에 구워서 책을 만들었고, 소아시아의 페르가몬에서는 가죽을 늘이고 문질러 지금의 종이처럼 얇게 만든 양피지로 책을 만들었다. 인도에서는 자작나무 껍질과 잎을 이용한 패엽(pattra)을 사용했고, 로마에서는 납판서적(蠟版書籍)을 썼다. 이것은 너도밤나무 등 단단한 나무의 널빤지를 몇 장 포개고 가운데 부분을 직사각형으로 파낸 다음 그 부분에 초를 칠하고 스틸루스(stilus)라고 하는 끝이 뾰족한 철필로 글자를 썼던 것인데, 납판서적은 18세기 끝 무렵까지 유럽 각지에서 쓰였다. 그리고 이집트에서 사용한 기록의 재료는 유명한 파피루스(papyrus)로, 사초과(莎草科)에 속하는 식물인 파피루스의 줄기를 이용해서 만든 지금의 종이와 유사한 것이었다.

|

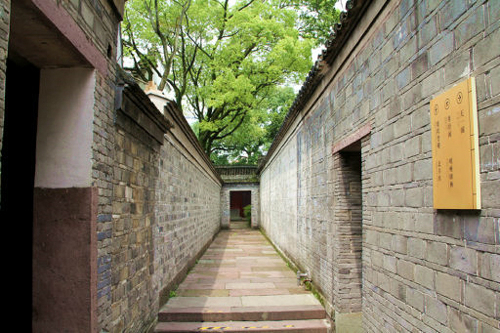

| 지식의 미로 같이 깊고 복잡한 구성을 보이는 통로. 후대에 증축됐다. |

책을 좋아하는 사람들이 있다. 조선 중기 숙종 때 문인화가이며 평론가인 이하곤이라는 사람은 책을 무척 사랑했다. 그는 마음에 드는 책이 있으면 옷을 벗어주고라도 구입하여 1만권에 이르는 장서를 보유하게 되었다고 한다. 그리고 자신의 고향 진천에 ‘만권루’라는 집을 짓고 그곳에 책을 보관했고, 당시의 문인재사 등이 그 집을 드나들며 교류했다고 한다. 고려 제26대 왕인 충선왕도 이루고자 했던 정치개혁이 실패하자 왕위를 이양하고 원나라로 가서 1314년 연경에 ‘만권당’을 지었다. 만권당에 고금의 진서(珍書)를 많이 수집한 후, 고려에서 백이정, 이제현, 박충좌 등을 불렀다. 그들은 원나라의 유명한 학자인 조맹부, 염복, 우집 등과 교류하면서 중국의 고전 및 당시 북중국에서 유행한 성리학도 연구하게 되었다. 조맹부의 송설체(松雪體) 등 새로운 서화의 기풍과 함께 성리학이 이색·이숭인·정몽주 등에게 전해지는 계기가 되는 것인데, 만권당에 모여든 학자들은 학술뿐만 아니라 고려와 원나라 간 문화 교류의 중심적인 구실을 했다고 한다. 아쉽게도 만권당은 1320년에 충선왕이 티베트로 유배되면서 자연히 사라졌을 것으로 추측된다.

# 책의 집, 천일각

닝보(寧波)는 중국 저장성 동부에 위치한 항구도시다. 위치는 상하이에 근접해 있으며 예전에는 명주라 불렸던 곳이다. 그곳에 전해오는 책에 얽힌 슬픈 이야기가 하나 있다.

닝보에는 천일각(天一閣)이라는 범씨 집안 소유의 무척 큰 서고가 있었다. 그리고 전수운(錢銹云)이라는 책을 좋아하는 지적인 여성이 있었는데, 그녀는 당시 닝보 지사였던 구철경(邱鐵卿)의 조카딸이었다. 전수운은 천일각의 책을 읽고 싶어 삼촌에게 부탁을 하고 그의 주선으로 범씨 집안으로 시집을 가게 된다.

그러나 전수운의 기대와는 달리 커다란 장벽이 하나 가로놓여 있었다. 여성은 천일각에 출입할 수 없다는 집안 장서규율 때문이었다. 낙담한 전수운은 시름시름 앓다가 죽었다고 한다. 그리고 그녀는 천일각의 서고 옆에 묻혔다.

천일각은 무척 큰 개인 서고이다. 개인의 것이라기보다는 집안의 오래된 서고라고 보는 것이 옳다. 명나라 때인 1561년에 세워졌으니 지어진 지 450년이 넘었다. 당시 병무우시랑이던 범흠(范欽)이란 사람이 자신이 모은 서적을 안전하게 보관하기 위해 만든 곳이다. 천일각의 원래 이름은 범흠의 호를 따서 동명초당(東明草堂)이었다. 평생 장서 수집을 좋아했던 범흠은 27세 진사에 합격하고 관리생활을 하며 중국 각지를 돌아다녔다고 한다. 그는 어떤 지역에 부임하면 다른 장서가들이 귀하지 않다고 생각하는 각종 지방지, 경서와 사서, 실록, 벼슬아치들이 각인한 시문집 등을 모았다. 모으는 정도가 아니라 구입할 수 없는 책이 있으면 사람을 사서라도 필사했다고 한다. 그렇게 그가 모은 책은 약 7만권에 달했다.

|

| 천일각 영역 안으로 후대에 이건된 존경각. |

현재 고서가 30여만권이나 보관되어 있다 하니 대강의 규모가 짐작이 간다. 지금은 박물관이 되어 일반인도 쉽게 접근할 수 있는 곳이 되었지만, 예전에는 책을 아꼈던 범흠의 엄격한 규율 탓에 절대로 외부인이 출입할 수 없어, 많은 사람들이 들어가 보고 싶어했던 곳이다.

처음에는 천일각 영역만 있었으나 점차 정원이 넓어지고 건물과 정자들이 들어서며 이제는 부지면적이 2만6000㎡에 달하는 방대한 영역을 차지한 도서관이 되었다. 그리고 이곳은 여타의 중국 건축처럼 높은 담과 미로 같은 통로를 통해 한없이 들어가는 구성으로 되어 있다. 처음 들어가면 길을 잃고 방향을 잃기 쉽지만 중간중간 넓은 뜰과 연못이 나오고, 멀리 가장 중심영역인 천일각이 랜드마크처럼 보이며 길을 찾게 해준다.

천일각의 명칭은 주역에 나오는 “천일이 물을 낳고, 지육이 그것을 이룬다(天一生水, 地六成之)”라는 문구에서 따왔다. 이는 물로 불을 다스린다는 의미이며 장서관의 가장 큰 위험요소인 불로부터 보호하겠다는 의지를 강하게 천명한 것으로 보인다. 천일각의 방들은 그 문구대로 2층은 트인 방 하나이고 1층은 여섯 개로 나눠진 방으로 구성되어 있다. 그리고 천일각 앞에는 화재 방지를 위해 구덩이를 파고 물을 담아놓았다. 미로처럼 복잡하게 들어차 있는 건물과, 사색을 하게 만드는 정원과, 인간의 역사와 지혜를 모두 담고 있는 책들로 들어차 있는 책의 집.

우리는 책을 읽고 책을 쌓아놓는다. 어찌 보면 읽는 행위보다 쌓아놓고 보존하는 것이 더 우선되는 경우가 있다. 책이란 지식을 담아놓는 그릇이기도 하지만, 인류가 걸어온 하나의 자취이기도 하다. 천일각, 마치 거대한 타임캡슐처럼 역사와 문화에 대한 인간의 의지를 보여주는 다짐처럼 보였다.

임형남·노은주 가온건축 공동대표·‘사람을 살리는 집’ 공동저자

<세계섹션>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] K편의점의 질주](http://img.segye.com/content/image/2024/06/14/128/20240614509957.jpg

)

![[기자가만난세상] 내부 오리엔탈리즘](http://img.segye.com/content/image/2024/06/13/128/20240613519457.jpg

)

![[세계와우리] 한국형 회색지대 전략을 수행하자](http://img.segye.com/content/image/2024/01/18/128/20240118517950.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 좋은 쪽으로 생각하기](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)