영화 ‘인사이드 르윈(Inside Llewyn Davis)’이 개봉되었다는 이야기를 듣자마자 극장으로 달려갔다. 멈칫거리다가는 흥행작에 밀려 극장에서 황급히 내려버리는 통에 놓치는 경우가 많기 때문에 서둘렀는데, 그 영화는 어떤 남자가 일주일 동안 율리시스처럼(그렇지만 찌질하게) 떠돌다 돌아오는 내용이었다.

영화를 그렇게 앞뒤 재보지도 않고 보러 간 이유는, 내가 무척 좋아하고 신뢰하는 코언 형제가 제작하고 감독한 영화이기 때문이었다. 그들의 영화는 데뷔작인 ‘분노의 저격자(Blood Simple, 1984)’ 이후 20년이 넘게 봐왔는데, 태작이 없었다. 그리고 늘 철학적 주제를 재미있는 상황 설정과 연출로 녹여내어, 보고 나면 언제나 만족스러웠다. 사실 그 정도의 지속적인 신뢰를 안겨주는 감독은 그리 많지 않은데, 나는 우선 꾸준히 영화를 발표하는 그들의 성실성에 높은 점수를 준다.

|

| 영화 ‘인사이드 르윈’ 장면들 |

이번에는 음악영화다. 나는 대체적으로 음악이 많이 나오는 영화를 잘 보지 않는 편이다. 중간중간 노래가 나오거나 음악이 많이 나오면 극의 흐름이 끊어지는 듯해서인데, ‘인사이드 르윈’은 오히려 음악을 다루어서 코언 형제의 영화임에도 좀 더 친근하게 느끼는 사람도 많은 듯하다.

영화는 역시 우리에게 익숙한 기승전결의 고전적인 프레임이 없었고, 역시 코언 형제 영화에는 결코 빠지지 않는 약방의 감초와도 같은 영화배우 존 굿맨이 나오고, 역시 묘한 얼굴을 가진 동양인이 불쑥 나오고, 역시 계속 실소를 흘리게 하는, 누가 봐도 ‘코언표’ 영화였고 역시 무척 재밌었다.

영화의 배경은 1961년의 뉴욕 그리니치 빌리지의 뒷골목이고, 어느 추운 겨울의 일주일 동안 벌어지는 일이다. 1961년은 엘비스 프레슬리의 최전성기이고 비틀스가 브라이언 엡스타인을 만나서 드디어 꽃을 피우기 시작할 때이지만, 포크송을 부르는 가수들은 밥 딜런이나 조앤 바에즈가 뜨기 전이고 아직 인정을 받지 못할 때였다고 한다.

주인공은 르윈 데이비스라는 가수인데, 내내 하는 짓은 찌질하고 성격은 까칠하며, 노래하는 것 이외에는 할 수 있는 것이 하나도 없다. 선원이었던 아버지의 영향 때문인지 한때 배를 타기도 했으나 제대로 된 밥벌이에는 영 소질이 없는 그는, 이리저리 치이고 몇 대 얻어맞으며 뉴욕에서 시카고로 갔다가 돌아온다. 그가 율리시스처럼 처음의 시점으로 돌아오고, 멀리 무대 위에서 밥 딜런처럼 보이는 청년이 노래하는 마지막 장면은 아주 인상적이었다. 그때 이후 비주류 음악이었던 포크뮤직은 상당한 주류로 떠오른다. 주인공의 캐릭터는 실제 인물인 데이브 반 롱크(Dave Van Ronk)를 모델로 했다고 한다.

코언 형제의 영화는 늘 철학적이다. 그러나 늘 빙빙 돌려 이야기하는 방식을 취하기 때문에 그 진의가 겉으로는 보이지 않는다. 그렇지만 조금만 생각하면 알아챌 수 있기에, 그래서 빼놓지 않고 그들의 영화를 본다. 철학을 한다면서 철학을 팔아먹는 ‘지식 기술자’들과는 사뭇 다른 그들만의 쿨함이 좋아서이다.

‘인사이드 르윈’은 포크송에 대한 코언 형제만의 송가이고 추억담이고 목격담이다. 이야기의 배경은 1961년이므로 1950년대 말에 태어난 그들이 그 시대를 직접적으로 알고 있을 턱이 없다. 그러나 그들은 그 시절을 천연덕스럽고 능청맞게 풀어놓았다. 포크송이 제대로 자리 잡기 직전, 그 노래가 그 노래이고, 그냥 고달픈 민중들의 흥얼거림일 뿐인 시절의 포크송이다. 그래서 무시당하고 간혹 갈비뼈를 강하게 얻어맞기도 하고 길바닥에 큰 대자로 뻗기도 하던 시절의 이야기이다.

# 포크 송, 민중의 애환 담고 평화의 메시지를 전하다

포크 송(folk song)이란 말을 글자 그대로 해석하면 ‘민요’다. 민요란 보통 어떤 지역에서 전승되어오는 노래를 일컫는데, 여기서 이야기하는 포크송은 그런 의미가 아니다. 역사가 길지 않은 미국, 영국으로부터 독립한 미국, 그리고 유럽이나 전 세계에서 다양한 사람들이 밀려들어오는, 흑인 노예가 있었던 독특한 역사적인 배경을 가지고 있는 미국에서 민중들의 애환을 담은 노래에서 시작한 포크송은, 20세기 이후 특히 2차 대전 이후 우디 거스리(Woody Guthrie)나 피트 시거(Pete Seeger) 등에 의해 정리되고 밥 딜런((Bob Dylan), 조앤 바에즈(Joan Baez) 등에 의해 발전된 음악을 가리킨다.

내가 밥 딜런의 이름을 처음 들은 것은 1970년대 초반이었는데, 그가 한창 때는 아니었고 얼굴에 회칠을 하고 이상한 옷을 입은 모습만 몇 번 봤었기에 그다지 좋은 기억은 없다. 다만 조지 해리슨과 방글라데시를 위한 콘서트를 할 때의 비주얼은 정말 멋있었고, 그가 정말 흥행을 아는 사람이라고 생각했었다. 그러면서도 ‘노킹 온 헤븐스 도어(Knockin’ On Heaven’s Door)’는 에릭 크랩턴의 노래라고 언제부턴가 믿고 있었고, ‘미스터 텀블링맨’ 정도는 괜찮다고 생각했었다.

|

| ‘더 프리윌링 밥 딜런(The Freewheelin’ Bob Dylan·1963)’ 앨범 커버. CBS의 사진가 돈 허스타인이 뉴욕 그리니치빌리지의 한 골목길에서 밥 딜런이 당시 실제 연인인 수지 로톨로(Suzie Rotolo)와 걷고 있는 모습을 찍은 유명한 장면. |

원곡은 ‘어 하드 레인스 에이 고너 폴(A Hard Rain’s A-Gonna Fall)’이라는 제목이었는데, 그 가사는 더욱 심오하고 철학적이다. 시적이고 깊은 성찰이 담긴 가사들로 인해, 심지어 밥 딜런은 여러 차례 노벨 문학상 후보에 오르기도 했다. 1950년대를 휩쓸고 간 매카시 열풍 이후 경직되고 보수적인 사회 분위기 속에서도, 포크 가수들은 사회 참여 의식을 가지고 반전과 평화의 메시지를 전하고자 했고, 그런 그들의 정신은 존 레넌이나 밥 딜런, 밥 겔도프 등에게로 이어진다.

“1962년 초봄, 그리니치빌리지의 어느 허름한 뒤편 가스등 카페에서 딜런은 ‘바람만이 아는 대답(blowin’ in the wind)’을 썼다. 그는 초연을 하기 전 ‘지금 부를 이 곡은 저항곡이 아니며 그런 식의 무엇도 아니다. 왜냐하면 나는 저항곡을 쓰지 않기 때문이다. 그저 누군가를 위해서, 누군가에게 전해들은 것을 쓸 뿐이다’라고 소개했다. … ‘바람만이 아는 대답’은 시간을 초월한, 추상적이고 소박한 노래였다. 그러나 청중은 딜런이, 얼마나 더 많은 시간이 흘러야 ‘포탄’이 영원히 금지되고, ‘어떤 사람들이 자유를 허락하게’ 될 때가 오는지 묻고 있다는 사실을 의심치 않았다.” -‘밥 딜런 평전’(마이크 마퀴스 저) 중에서

How many roads must a man walk down (사람은 얼마나 많은 길을 걸어야)

Before you call him a man? (사람이라고 불릴 수 있을까?)

Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail (흰 비둘기는 얼마나 많은 바다를 건너야)

Before she sleeps in the sand? (모래밭에서 편안히 잠들 수 있을까?)

Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly (얼마나 많은 포탄이 날아가야)

Before they’re forever banned? (영원히 포탄 사용이 금지될 수 있을까?)

The answer, my friend, is blowin’ in the wind (친구여, 그 대답은 바람결에 흩날리고 있다네.)

The answer is blowin’ in the wind. (그 답은 불어오는 바람 속에 있다네.)

-‘바람만이 아는 대답’ 1절

# 젊음이 이끈 저항과 인생에 대한 성찰

포크송은 또한 내가 중학교 다닐 때 듣던 모든 라디오에 도배되다시피 하던 새로운 문화였다. 가요는 유치하고 팝송은 너무 멀었던 시절이었다. 스물을 갓 넘긴 대학생 형이거나 누나들이 라디오에 나와서 실없는 이야기를 한 꾸러미 풀어놓은 다음 노래를 한다. 그들의 노래에는 흔히 가수들의 노래에서 느껴지는 유들거리는 유연함 대신, 청아한 목청과 세상에 대한 이야기들이 담겨 있었다.

가요가 사랑과 그리움 그리고 애상 등의 단편적 정서로만 이루어지던 시절, 직업 작곡가나 직업 가수가 아닌 대학생 혹은 대학생 또래의 20대 초반의 젊은이들이 전문적인 음악교육이나 음악수련을 거치지 않고 일어나서 한국 가요계의 판도를 전복한 사건이라면 큰 사건이었다. 그것을 두고 ‘청년문화’니 ‘통기타문화’니 하며 의미가 부여되기도 했다.

얼마 전 TV 프로그램에 나와서 ‘세시봉’ 열풍을 이끌었던 사람들, 이제 환갑이 넘고 고희를 바라보는 나이의 사람들이 대학 다닐 무렵이었던 1970년대 초반은, 미국 모던포크의 큰 흐름이 정착되고 다른 방향을 모색하고 있을 때였고, 우리나라는 군사정권이 10년을 넘기던 시기였고 정치적으로나 사회적으로 변화와 자각이 필요했던 시기였다.

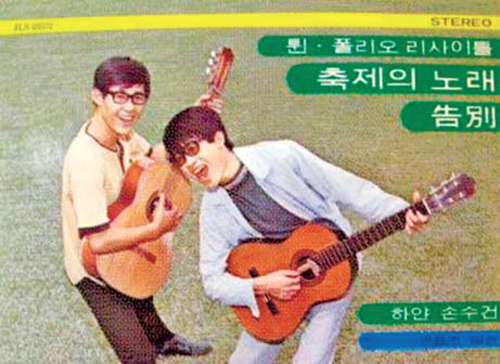

|

| 송창식과 윤형주가 ‘트윈 폴리오’라는 듀엣 그룹을 만들어 발표한 첫 포크앨범. 초판은 1970년에 낸 것으로 전해진다. |

당시 나는 청년이 아니었으나 어서 빨리 그들의 대열에 끼고 싶어 안달하던 나이였고, 그들의 분방하고 정의감 넘치고 유머러스한 젊음이 마냥 부러웠다. 그러나 그 한창 피어오르던 그 꽃은 불과 5년을 못 넘기고 1975년 대마초파동으로 다 지고 말았다.

그리고 내가 청년이 되었을 때, 사람들은 여의도에 모여서 영혼이 없는 난장 ‘국풍 80’이나 여러 가지 이름의 가요제 등으로 흘러가며 생에 대한 성찰이나 사회에 대한 비판의식이 삭제된 소모적인 감상에 빠져들었다.

이후에도 포크송에 담겼던 그런 젊음은 오지 않고 있다. 이제 그건 미국도 마찬가지고 유럽도 마찬가지다. 비판을 하지 않고 반성을 하지 않는 젊음을 우리는 젊음이라고 부를 수 없다.

포크는 저항을 의미한다. 그리고 인생에 대한 성찰을 의미한다. 그들은 세상의 편견과 야만에 저항했고 고달픈 민중의 삶 속에 들어가서 그들의 이야기를 담으려 했다. 20세기 중반은 그런 정의와 양심에 대한 자각이 있는 젊음이 있었다. 그래서 그때의 세상에는 희망이 있었다고 생각한다.

텔레비전을 켤 때마다, 혹은 거리를 걸을 때마다 반복적으로 사람들을 세뇌시키는 한없이 단순하고 선정적인 음악들이 지배하는 시대에, 세시봉 열풍이나 인사이드 르윈 같은 영화가 만들어지게 된 배경에는 상업주의만 남은 소비적인 대중음악에 대해 모두가 느끼는 아쉬움과 안타까움이 깔려 있을 것이다. 노래가 세상을 구원해주지는 않겠지만, 때로는 힘든 현실을 사는 사람들에게 희망을 줄 수 있었으면 한다.

임형남·노은주 가온건축 공동대표·‘사람을 살리는 집’ 공동저자

<세계섹션>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] K편의점의 질주](http://img.segye.com/content/image/2024/06/14/128/20240614509957.jpg

)

![[기자가만난세상] 내부 오리엔탈리즘](http://img.segye.com/content/image/2024/06/13/128/20240613519457.jpg

)

![[세계와우리] 한국형 회색지대 전략을 수행하자](http://img.segye.com/content/image/2024/01/18/128/20240118517950.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 좋은 쪽으로 생각하기](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)