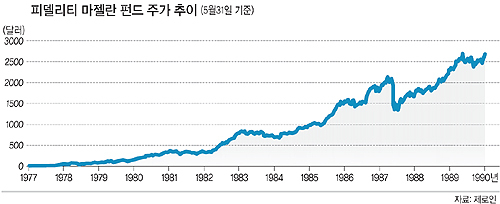

‘마젤란 펀드’ 운용 13년 만에 누적수익률 2703%

급성장주 등 투자대상 분류… 상식적 투자전략 독특 “사무실에서 일을 하거나 쇼핑하면서도 조금만 신경 쓰면 월가 프로들보다 훨씬 앞질러 좋은 종목을 고를 수 있다.”

상식적 투자로 전설이 된 피터 린치는 현장에서 은퇴한 지 20년이 넘어도 월가에서 잊히지 않는다. 2703%에 달하는 엄청난 누적수익률 때문이다.

피터 린치는 1977년 5월 말 초대형 투자회사인 피델리티의 마젤란 펀드(FMAGX·뮤추얼펀드)를 맡았다. 그리고 13년 후인 1990년 5월31일 은퇴하는 날까지 누적 기준 2703%의 수익률을 올렸다.

만약 피터 린치가 마젤란 펀드를 담당하게 된 날, 1만달러(약 1172만원)를 투자했다면, 13년 후 린치가 은퇴했을 때 그 돈은 28만달러(약 3억2830만원)로 불어나게 된다.

믿기 힘들 정도로 놀라운 수익률 덕분에 마젤란 펀드는 2000만달러에서 700배 늘어난 140억달러로까지 규모가 급증했다.

더욱 대단한 것은 그가 46세라는 절정기에 가족을 위해 은퇴하고, 서민적이며 이해하기 쉬운 투자전략을 내놓았다는 점이다.

◆매우 쉬운 투자전략

◆매우 쉬운 투자전략그가 ‘레그스’라는 팬티스타킹을 만드는 헤인스에 투자한 사례는 대표적인 피터 린치식 투자전략으로 알려져 있다.

당시 헤인스는 고급 팬티스타킹을 생산해 백화점 등에 공급했지만, 싸구려 제품을 주로 팔던 슈퍼마켓에도 비교적 저렴한 가격에 고급제품을 공급하는 결단을 내렸다. 여성들의 출입이 빈번한 슈퍼마켓에서 이 상품을 우연히 접하고 매우 만족스러워한 아내 캐롤린의 말을 피터 린치는 놓치지 않았다. 그는 바로 제조회사를 알아본 후 곧바로 이 회사의 주식을 매수했고 6배의 수익을 남겼다. 그의 용어를 빌리자면 6루타를 친 것이다.

그렇다고 그가 펀더멘털을 무시하지는 않는다.

린치는 “자기가 잘 아는 종목을 사라”는 자신의 조언이 시장에서 잘못 해석되고 있다며, 자신의 저서인 ‘전설로 떠나는 월가의 영웅, 피터 린치’ 2000년 2판 때 서문을 이렇게 다시 썼다.

“저는 여러분에게 쇼핑하기 좋다거나 좋아하는 제품을 만든다는 이유로, 또는 음식이 맛있다는 이유로 주식을 사라고 권하지는 않습니다. 상점이나 제품 혹은 식당을 좋아한다는 사실은 분명 그 종목에 관심을 가지고 분석할 이유가 되지만, 그것만으로는 주식을 매수할 수 없습니다. 회사의 수익 전망, 재무상태, 경쟁력, 향후 계획 등에 대해 스스로 충분히 공부하기 전에는 절대로 투자하지 마십시오.”

◆피터 린치의 투자전략과 국내 시장 적용

피터 린치는 급성장주, 대형우량주, 저성장주, 경기순환주, 회생주, 자산주 등 모두 6가지의 범주로 투자대상 종목들을 구분했다. 린치가 이야기하는 급성장주란 매년 수익이 20 ∼ 25% 이상 늘어나는 기업, 그리고 재무구조가 양호하여 상대적으로 투자 위험이 낮은 기업을 말한다. 대형우량주는 연매출이 수백억달러이고, 수익성장률이 10∼19%에 달하는 기업과 경기의 움직임에 실적이 큰 영향을 받지 않는 기업이다.

저성장주는 대형기업이면서 한자릿수의 이익성장률이 기대되는 기업이다. 특히 배당수익률이 투자의사 결정에서 가장 중요한 것으로 보고 있었다. 경기순환주는 경기 흐름에 따라 일정한 형태로 매출과 수익이 오르고 내리는 기업으로 투자에서 타이밍이 가장 중요하지만, 관련 직종에 종사하는 경우 투자에 유리하다고 조언했다. 회생주는 구제금융 등 어려움에 처해 있지만 회생하려고 노력하는 기업을 말하며, 마지막으로 자산주는 대차대조표상에는 나타나지 않지만 자산가치가 큰 기업을 뜻한다.

그의 이 전략을 정량화하면 ▲주가수익률(PER) 〈 업종 평균 PER ▲PER/EPS(주당순이익) 증가율 〈 1 ▲PER/배당수익률 〈 4 ▲0 〈 EPS 증가율 〈 50% ▲해당연도 내부 주식 매수/매도 〉 1.5 ▲장기차입금/자기자본 비율 〈 업종 중간값 ▲시가총액 〈 50억달러 ▲기관투자가 보유율 〈 50%가 된다.

증권정보업체인 와이즈에프엔의 도움을 받아 이를 국내 주식시장에 맞춰 일부 수정, 적용했다. 그 결과 23일 주가 기준으로 산출된 종목은 삼화왕관, KC그린홀딩스, 동성하이켐, E1, 세원물산, 나라엠앤디, 국제엘렉트릭, KTcs, 케이티스, 아이씨케이, 화신테크, 우노앤컴퍼니 등 총 12개였다.

유병철 세계파이낸스 기자 ybsteel@segyefn.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 가상 아이돌](http://img.segye.com/content/image/2025/07/21/128/20250721517200.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 쌀·소고기 개방의 늪](http://img.segye.com/content/image/2025/07/21/128/20250721517184.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘오겜3’ 222번 아기와 소아 수술](http://img.segye.com/content/image/2025/07/21/128/20250721517151.jpg

)

![[조홍식의세계속으로] 美·中 고래싸움과 유럽 새우들의 잰걸음](http://img.segye.com/content/image/2025/07/21/128/20250721517092.jpg

)