지난주 올해 아카데미 수상작인 ‘아티스트’라는 영화를 봤다. 그 영화는 흑백 무성영화였고, 내용 또한 무성영화 시대의 배우 이야기였다. 이야기는 공감이 가는 내용이었고 배우의 연기도 괜찮았지만, 아쉽게도 큰 감동을 받지는 못했다.

당연히 그럴 것이라고 생각하는 마음의 구배(勾配)로 이야기가 흘러갔고, 그것이 아주 평면적으로 그려졌기 때문이다. 유성영화가 등장했는데도 무성영화를 고집하던 유명 배우가 나락으로 떨어졌다가, 새로운 형식을 받아들이고 화해하는 시점에 소리가 켜지고 감동을 주며 엔딩 크레디트가 주르륵 올라간다. 그리고 영화는 상을 받았고, 아카데미 수상작이라는 타이틀이 붙자 극장에 사람들이 모여든 것이다.

나오면서 나는 ‘올해도 또 속았네’라는 생각이 문득 들었다. 미국의 영화라는 것이 대부분 이제는 소재도 고갈되고 흥행에 큰 의미를 둔 영화들이기 때문에 두 시간 남짓한 영화 상영시간 동안 집어먹는 팝콘과 콜라만큼 가볍다는 것을 모르는 건 아니다. 다만 아카데미상 시상을 할 때가 되면 온갖 매체를 통해 그 소식을 알리고 화려한 쇼와 세련되게 나와서 멋진 수상소감을 밝히는 배우들의 ‘연기’에 속아서 번번이 그 영화들을 보는데, 올해도 예외 없이 헛배만 불리고 나온 느낌이 들었다.

상이라는 것은 가치가 있어야 한다. 받는 사람에게는 평생의 영광이 되어야 하고, 주변 사람들이 그 상의 가치를 인정하고 수상자에 대한 존경이 있어야 한다. 그러기 위해서는 아주 엄격한 기준과 누구나 수긍할 만한 업적이 바탕에 깔려야 한다.

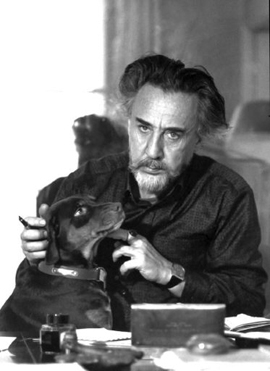

|

| 프랑스 작가 로맹 가리. ‘에밀 아자르’라는 다른 이름을 쓴 그는 한 작가에게 두 번 주지 않는다는 공쿠르상을 두번 받은 유일한 인물이다. |

주제의식과 이야기의 패턴 등이 다분히 상을 의식하고 작업한다는 생각이 든다. 상이라는 것이 세상을 보는 시각과 인생을 대하는 작가의 사고의 결과이며 과정인데, 모든 것이 수상 자체에 초점이 맞춰져 있는 경우는 참 허무하다. 그러나 그 상이라는 것이 주는 영광과 그로 인해 얻어지는 성취감은 아주 구체적이고 실제적이라서 그 유혹을 떨치기란 쉽지 않다.

에밀 아자르(Emile Ajar)와 로맹 가리(Romain Gary). 둘은 모두 프랑스에서는 노벨문학상보다도 가치를 높게 평가받는다는 ‘공쿠르상(Le Prix de Goncourt)’을 받은 작가다.

로맹 가리는 1956년 ‘하늘의 뿌리(Les racines du ciel)’로 받았고, 에밀 아자르는 1975년 ‘자기 앞의 생(La Vie devant soi)’이라는 소설로 받았다. 그런데 그 둘은 한 사람이다. 그는 한 사람에게 두 번 주지 않는다는 공쿠르 상을 두 번 받은 유일한 작가다.

로맹 가리는 공쿠르상 수상 이후 평단으로부터 냉정한 평가를 받으며 점점 한물간 작가로 취급받는데, 아랍계로 추정되는 신인 작가 에밀 아자르에게는 상이 주어지고 모두들 열광한다. 결국 권총 자살로 생을 마감한 그의 사후 유서를 통해 두 사람이 동일인이었다는 것이 밝혀진다. 그의 그런 행동은 평단의 악평에 대한 나름의 조소와 반항을 담은 행동일 수도 있고, 작가로서 세간의 편견에서 벗어나 순수하게 소설의 본질을 추구하고자 했던 욕구의 발현일 수도 있을 것이다.

# 건축계의 노벨상이라 불리는 프리츠커상

가장 유명하고 매년 수상자가 발표될 때마다 화제가 되는 상은 아마도 노벨상일 것이다. 물리학, 화학, 생리의학, 경제학, 문학, 평화 6개 부문에서 인류 문명의 발달에 공헌한 사람이나 단체를 선정하여 수여하는 노벨상에 디자인 분야는 없다. 대신 노벨상만큼 널리 알려져 있지는 않지만 운영 절차와 상금 지급 등을 노벨상을 모델로 해서 매년 “건축예술을 통해 재능과 비전, 책임의 뛰어난 결합을 보여줘 사람들과 건축 환경에 일관성 있고 중요한 기여를 한 생존 건축가”에게 주는 상이 있는데, 프리츠커 건축상(Pritzker Architecture Prize)이 그것이다.

하이엇재단(Hyatt Foundation)의 설립자인 시카고의 기업가 제이 프리츠커(Jay Pritzker)와 그의 아내를 기념하는 프리츠커상 후보는 국가, 인종, 종교적 신념, 이념 등에 차별 없이 누구든 지명될 수 있다. 매년 1월에 마감하며 40개 이상 국가에서 500명 이상 건축가가 매년 이 상의 후보로 지명된다.

건축가, 경제지도자, 건축비평가 및 역사학자로 구성된 국제적인 평가단이 비밀투표에 의하여 수상자를 선정한다. 수상자는 10만달러의 상금과 청동메달을 받는데, 상 자체보다 수상 이후 작가나 그가 활동하는 국가에 대한 건축계의 인식과 위상이 달라지기 때문에 매년 이맘때면 그 소식에 세계의 모든 건축인이 귀를 기울인다.

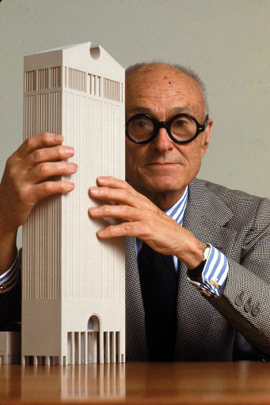

|

| 프리츠커상을 첫 번째로 수상한 미국 건축가 필립 존슨. 그가 들고 있는 것은 AT&T 사옥의 모형이다. |

그는 1930년에 뉴욕 현대미술관(MOMA)에 건축과 디자인 분야를 설립했으며 미스 반 데어 로에, 르 코르뷔지에 등 유럽 거장들을 처음 미국으로 초대한 장본인이다. 그는 미스의 가르침을 따라 유리로 지은 혁신적인 주택, 글래스 하우스와 AT&T 사옥 같은 작품도 남겼다.

지난 30여년간 역대 수상자를 살펴보면 멕시코 건축의 거장 루이스 바라간(1980년), 파리 루브르박물관 유리 피라미드를 설계한 중국계 미국 건축가 I M 페이(1983년), 100세가 넘은 지금까지도 활발한 활동을 펼치고 있는 브라질 건축가 오스카어 니마이어(1988년), 고령의 나이가 믿기지 않는 혁신적 디자인을 늘 선보이는 빌바오 구겐하임의 건축가 프랭크 게리(1989년), 시드니 오페라 하우스를 설계한 덴마크 외른 웃손(2003년) 등 20세기 후반 세계 건축계를 좌우한 거장들이 대부분이다.

함께 퐁피두 센터를 설계한 렌초 피아노(1998년)와 리처드 로저스(2007년)는 몇 년의 시차를 두고 수상했고, 호주의 글렌 머컷(2002년)이나 포르투갈의 에두아르두 소투 드 모라(2011년)처럼 모국의 지역적 특색과 현대 건축의 조화를 모색했다든가, 스위스의 페터 춤토어(2009년)처럼 작은 건축에서도 실존적 의미를 추구함으로써 평생 이룩한 가치를 인정받은 건축가도 있다.

대부분 미국이나 유럽인 일색인 수상자 중 동양인은 단게 겐조(1987년), 마키 후미히코(1993년), 안도 다다오(1995년), 세지마 가즈요·니시자와 류에(2010년, 공동수상) 등 일본 건축가가 전부였고, 여성 건축가는 우리에게는 서울 동대문 디자인 플라자의 건축가로 잘 알려진 이라크의 자하 하디드와 세지마 가즈요 단 두 명이다.

대체로 60대 이상의 건축가가 평생 추구한 건축 작업의 성과를 인정받는 상으로 여겨졌던 프리츠커상을 비교적 젊은 50대 초반에 받은 건축가는 리처드 마이어, 한스 홀라인, 크리스티앙 드 포르잠파르크, 헤르초크 드 뫼롱, 세지마 가즈요 등이다.

주로 디자인의 혁신적 측면 혹은 가능성을 높이 평가받은 작가들로, 한국 학생들에게 가장 인기있는 작가 중 하나인 일본의 안도 다다오 또한 50대 중반에 수상하며 “앞으로의 작업을 더 기대한다”는 평을 들었다. 한국 건축가는 아직 수상한 적이 없다.

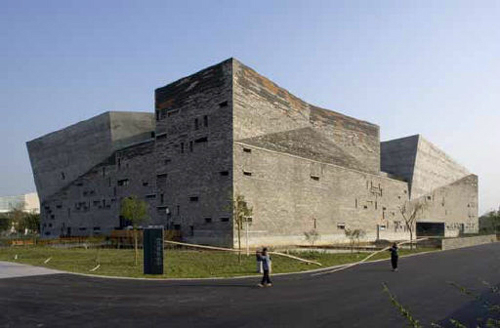

|

| 왕수가 설계한 중국예술학교 샹산 캠퍼스. 철거한 전통 가옥에서 나온 기와 200만장을 신축 대학 건물의 지붕을 덮는 데 사용했다. |

2012년 프리츠커상 발표는 두 가지 측면에서 세계와 한국 건축계에 큰 충격을 주었다. 중국 건축가가 처음으로 상을 받았다는 것이며, 역대 수상자 중 가장 젊은 나이의 건축가가 수상했다는 것이다. 중국 건축가 왕수(王澍, 1963년생)가 그 주인공이다.

왕수는 저장성의 항저우(杭州)를 기반으로 활동하는 건축가다. 항저우는 서쪽 교외에 시후호(西湖)를 끼고 있어 쑤저우(蘇州)와 함께 예로부터 중국에서 가장 아름다운 고장으로 알려진 오래된 도시다.

그런데 그의 고향은 신장위구르 자치구의 우루무치시다. 우루무치는 톈산산맥 북쪽의 준가얼 분지 동남쪽에 위치하는 곳으로 2000년 전 실크로드의 중요한 도시였고, 광대한 무역망이 갖추어져 유라시아와 교통하는 요지였다. 대도시인데도 사방이 바다로부터 2300㎞ 이상 떨어져 있기 때문에 ‘바다로부터 가장 먼 도시’로 불린다. 베이징에서도 4000㎞ 이상 떨어진 외진 곳이다. 수도나 주요 도시도 아닌 중국 변방 출신, 게다가 외국에서 유학하거나 활동한 경력이 전무한 왕수는 글자 그대로 중국의 ‘토종’ 건축가다.

프리츠커상 심사평에 의하면 “왕수의 건축이 독특한 중국의 전통과 지역성을 현대적으로 모색한 점을 높게 평가하고, 급속한 도시화로 과거와 미래의 조화를 고민하고 있는 중국 건축의 기준이 되어 중국이 세계 건축계의 수준을 한층 끌어올릴 것을 기대한다”는 것이다.

그는 항저우의 중국 예술학교 샹산 캠퍼스를 지을 때 철거한 전통 가옥에서 나온 기와 200만장을 신축 대학 건물의 지붕을 덮는 데 사용했다. 닝보 역사박물관을 지을 때에도 폐건축 자재를 재활용했다. 왕수는 재료에 담긴 의미를 중요시하며 거기에 담긴 사람들의 기억, 경험, 향수를 비롯한 수많은 감정을 건축가가 잘 활용할 줄 알아야 한다고 생각한다.

|

| 왕수가 설계한 닝보 역사박물관. 그의 작품은 “역사적 맥락에 깊은 뿌리를 두고 있으면서도 세계적 보편성을 가지고 있다”는 평가를 받는다. |

프리츠커상 심사위원회는 그의 작품이 시공을 초월하는 보편적 아름다움을 갖고 있다는 점에 높은 점수를 줬다. 심사위원들은 “왕수의 건축물에는 전통과 현대의 대립을 넘어서는, 시간이 흘러도 변치 않는 요소가 있다”며 “역사적 맥락에 깊은 뿌리를 두고 있으면서도 세계적 보편성을 가지고 있다. (…) 직접 경험했을 때 사진으로 보는 것과는 다른 엄청난 감동이 있는 건축물”이라고 그의 작품을 높이 평가했다.

몇 년 전 중국에 다녀오며 그의 작품을 보고 온 선배가 “언젠가 큰일을 낼 친구라고 생각했다”며 그의 작품을 찍은 사진을 보여줬다. 중국이기에 가능한 스케일, 뚝심과 에너지가 느껴지는 그의 건축에 감탄하면서, 한국의 건축만이 보여줄 수 있는 가치는 무엇인가 고민하는 기회가 왔다는 생각이 들었다.

이번 심사위원회에 중국 건축가 장융허(張永和)가 있었기 때문에 왕수의 수상을 정치적 의미로 받아들이는 입장도 있다. 그러나 그렇게 단순하게만 볼 일도 아니다.

수상 자체에 큰 의미를 두는 것도 경박해 보인다. 상이라는 것은 모두가 공감하는 어떤 가치에 대한 공감대 이상도 이하도 아니다. 모든 세간의 평가를 벗고 새로운 이름으로 자신의 작업을 평가받고자 했던 로맹 가리 혹은 에밀 아자르의 시도처럼 우리도 밖을 향해 남들의 평가에 귀기울이기보다는 우리 스스로를 향해 깊고도 냉정한 시선을 보내야 할 때다.

가온건축 공동대표·‘작은 집, 큰 생각’ 공동저자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] K편의점의 질주](http://img.segye.com/content/image/2024/06/14/128/20240614509957.jpg

)

![[기자가만난세상] 내부 오리엔탈리즘](http://img.segye.com/content/image/2024/06/13/128/20240613519457.jpg

)

![[세계와우리] 한국형 회색지대 전략을 수행하자](http://img.segye.com/content/image/2024/01/18/128/20240118517950.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 좋은 쪽으로 생각하기](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)