| "냄새 안 나는데…" 실내·외 불문 전자담배 '뻐끔뻐끔' [이슈+] 궐련형 전자담배 늘며 갈등… “에티켓 지켜야” 입력 2018-09-03 02:09:31, 수정 2018-09-03 11:18:52

#직장인 최모(31·여)씨는 얼마 전 남자친구와 흡연 문제로 크게 다퉜다. 남자친구의 차에서 미묘하게 담배 냄새가 난 게 발단이었다. 최씨가 ‘차에서 담배를 피운 거냐’고 묻자 남자친구는 처음엔 잡아 떼다 “전자담배라서 냄새도 거의 안 나는데…”라며 되레 화를 냈다. 최씨는 “(남자친구가) 올 초에 전자담배로 바꾸면서 곧 끊겠다고 약속했으나, 오히려 담배를 더 많이 피우는 것 같다”고 말했다.

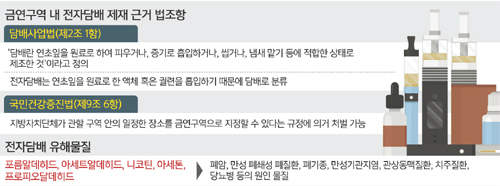

궐련형 전자담배가 지난해 국내에 처음 상륙한 뒤로 선풍적인 인기를 끌면서 곳곳에서 전자담배를 둘러싼 갈등이 빚어지고 있다. 일반 궐련에 비해 냄새가 덜 나고, 담뱃재가 흩날리지 않는다는 점 등을 근거로 일부 흡연자들이 실내·외를 가리지 않고 전자담배를 피우는 경우가 많아졌기 때문이다. 전자담배 역시 금연구역에서 제재대상이 되는 건 마찬가지지만, 애연가들의 끽연은 막무가내다.

2일 기획재정부 등에 따르면 지난해 5월 출시된 궐련형 전자담배는 12월까지 7870만갑이 팔렸다. 올해는 1월 2310만갑, 2월 2210만갑, 3월 2360만갑, 4월 2810만갑 등 매달 2000만갑대였다가 5월에 3040만갑으로 처음 3000만갑을 돌파했고, 6월에 2860만갑으로 떨어졌다 7월에 3140만갑으로 역대 최고 판매량을 기록했다. 전체 담배 시장에서 전자담배가 차지하는 점유율은 8∼10%대를 넘나든다. 이처럼 궐련형 전자담배가 인기를 끄는 이유는 뭘까. 전자담배는 전용 연초 필터를 ‘홀더’라 불리는 스틱형 기기에 끼운 뒤 약 350도로 가열해 증기를 흡입하는 방식으로 피우는 담배다. 연초를 태운 연기를 흡입하는 일반 궐련보다는 냄새가 현저히 덜 나고, 재도 떨어지지 않는다. 이견이 분분하긴 하지만, 흡연자들 사이에선 ‘전자담배가 유해물질이 더 적다’는 인식도 빠르게 자리잡아 가고 있다.

그러나 이런 점들이 오히려 전자담배 흡연을 둘러싼 갈등을 불러일으키기도 한다. 자신을 애연가라고 소개한 이모(30)씨는 “전자담배로 바꾼 뒤 밖이 춥거나 더울 때 가끔 방 안에서 흡연을 하다가 가족들과 언성을 높인 적이 꽤 있다”며 “창문을 열어두면 아무 냄새도 안 나는데 어떻게 알아채고 나무라는지 궁금할 지경”이라고 털어놨다. 각종 온라인 커뮤니티에도 비슷한 사례가 종종 올라온다. 실외 공간에서도 마찬가지다. 아파트 베란다나 계단, 또는 건물 입구 등에서 전자담배를 피우는 이들이 늘면서 이웃이나 행인들이 불편을 호소하는 경우가 적잖다. 대전에 사는 정모(26·여)씨는 “버스정류장에서 전자담배를 피우는 사람을 종종 본다”며 “보통 담배처럼 탄 냄새는 아니지만 뭔가 비릿한 냄새가 나 불쾌하다”고 목소리를 높였다. 정씨는 “학생들도 보는데 내가 다 민망했다”고 전했다.

지하철이나 건물 화장실, 또는 술집, 카페, PC방 같은 다중 이용시설에서도 전자담배를 몰래 피우는 사람들이 있다. 심지어 지난해 11월에는 한 40대 남성이 항공기 안에서 전자담배를 피우다 적발된 적도 있었다. 이 남성은 항공보안법 위반 혐의로 인천공항경찰단에 불구속 입건됐다. 그는 “기내에서 흡연할 수 없다는 건 알고 있었지만 전자담배도 해당하는지 몰랐다”고 진술한 것으로 알려졌다. 궐련형 전자담배 역시 일반 담배와 동일하게 국민건강진흥법상 정부 규제 대상에 포함돼 있다. 각 지방자치단체는 산하 보건소들을 통해 공공장소나 시설 등에서 전자담배를 피우는 행위를 단속하고 있다. 서울의 한 보건소 관계자는 “보건복지부가 이달부터 ‘일상 속 흡연갑질’을 주제로 한 2차 광고를 시작했다”며 “전자담배 흡연자도 ‘갑질’을 하지 않도록 흡연 에티켓을 지켜야 한다”고 강조했다. 김주영 기자 bueno@segye.com |