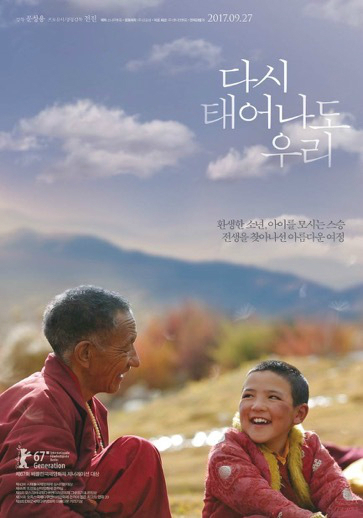

| [조용호의 나마스테!] “노승과 동자승 아름다운 우정 8년간 담아 … 기다림은 최고의 연출” 다큐영화 ‘다시 태어나도 우리’ 문창용 감독 입력 2017-10-16 16:35:03, 수정 2017-10-16 21:54:29 “사람을 촬영하면서 때로는 식물이나 동물을 대하는 것처럼 제 마음을 버릴 때가 있어요. 말이 통하고 표정이 읽히니까 미루어 추측하고 짐작하는 게 있잖아요. 그건 어쩌면 제 생각이거든요. 그 사람의 모습이 아닐 수도 있어요. 사실 기다림이 필요한 것 같아요. 그래서 ‘다시 태어나도 우리’는 오랫동안 찍었던 거 같고 그 사이에 저도 바뀌었습니다.”

다큐멘터리만 100여 편을 찍어온 19년차 독립피디 문 감독이 앙뚜를 만난 건 2009년 라다크에서 전통의술을 행하는 의사 우르갼을 찾았을 때였다. 우르갼 곁에는 ‘눈만 보이는’ 아이 앙뚜가 껌딱지처럼 따라다녔다. 그때부터 매년 라다크를 찾아 2~3개월씩 그들을 찍었는데, 이듬해 갔을 때 앙뚜는 린포체가 되어 있었다. 축복하는 마음이었는데 다시 갔을 때는 전생의 사원이 그들이 갈 수 없는 중국쪽 티베트에 있는 곳이어서 앙뚜는 오히려 ‘먼지 구덩이’로 내몰리는 불행한 처지가 되고 말았다. 노스승은 어린 앙뚜에게 내내 깍듯한 극존칭을 쓴다. “처음에는 제 가치관으로 볼 때 저러다 애 버릇 나빠지는 게 아닌지 걱정했습니다. 린포체라는 존재는 높은 위상이지만 때로는 낮은 자리에서 신도들을 위로해주고 그의 깨달음과 지혜를 나눠주면서 중생을 행복하게 살도록 만들어야 하는데 저러다 자기중심적인 존재로 잘못되면 어쩌나 그런 생각이 든 거죠. 어쩌다가 앙뚜의 운명이 힘든 조건에 내몰리게 되고 우르갼이라는 스승을 만나게 된 것인지, 어떤 전생의 인연이 작용한 건지 혼자 상상도 많이 해봤습니다.”

아이를 공경하는 극진함은 영화 내내 느껴진다. 우르갼은 앙뚜가 놓고 간 노트와 책을 들고 학교로 뛰어가고, 그 아이와 눈싸움을 하면서 흰 눈밭과 고원의 높고 시린 창공에 티없이 맑은 웃음소리를 뿌린다. 앙뚜를 사원으로 보내 다시 린포체 교육을 받게 하지만 아이는 적응하지 못하고 돌아오고, 결국 그들은 전생의 사원 티베트의 캄 지역을 찾아 나서게 된다. 바라나시를 거치고 갠지스 강을 건너 중국과 접한 국경지대까지 3000km를 두 달에 걸쳐 나아간다. 국경지대에서 그들은 중국이 티베트로 넘어가는 길목을 철저하게 막고 있다는 사실에 절망할 수밖에 없었다. 맑은 날 국경의 산꼭대기에 올라가 전생의 고향이라도 굽어보고 싶었지만 이마저 폭설로 좌절된다. 아이와 스승이 푹푹 빠지는 눈길을 밀고 끌어당기며 올라가 안개와 폭설로 아무것도 보이지 않는 곳을 향해 소라나팔을 부는 장면이 압권이다. 소라나팔이란 승려들을 사원으로 불러들이는 신호였다. 눈 속 안개 저편을 향해 부는 소년의 소라나팔이란 전생의 아득한 고향을 향해 하소하는, 숨을 타고난 것들이라면 누구나 간직할 원초적인 고독과 그리움의 절묘한 상징인 셈이다.

“그분이 눈물을 보인 적은 한 번도 없었어요. 처음에는 매몰차게 앙뚜를 보내는가 했는데 마지막에 그런 상황이 나오면서 울먹이리라곤 전혀 짐작할 수 없었죠. 스태프들이 모두 눈물바다를 이루었습니다. 제가 만약 어설프게 개입했더라면 절대 그런 눈물바다는 이루지 못했을 겁니다. 기다리는 것보다 더 큰 연출은 없습니다.” 올 초 MBC에서 50분짜리로 축약한 ‘소년 앙뚜’를 방영한 후 소년과 스승에게 사원을 지어주겠다는 독지가를 비롯한 많은 이들의 문의가 있었다고 한다. 문 감독은 이 상황이 공포스러웠다고 했다. 이제 다시 공부를 시작한 앙뚜의 삶이 왜곡될 것 같아 그는 정중하게 마음만 받겠다고 거절했다. 제작진이 다시 그들을 찾겠지만, 지금은 앙뚜가 차분하게 공부할 시기라고 했다. 부산 출신 문 감독은 자갈치 시장에서 검은 비닐봉지에 고등어 한 마리 담아 노을 속을 걸어가는 할머니 뒷모습을 슬픈 엔딩 신으로 상정해 찍은 적이 있다고 했다. 습관처럼 앞쪽으로 가 다시 보니 할머니는 손주와 고등어를 구워 먹을 생각에 너무 행복한 표정이었다. 그는 보고 싶은 대로 보는 편견을 철저하게 반성했다. 외국처럼 피디에게 저작권이 돌아가지 않고 방송국이 독점하는 국내 시스템이 개선되지 않고서는 좋은 작품이 나오기 힘들다고, 그는 말미에 말했다. 조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com |