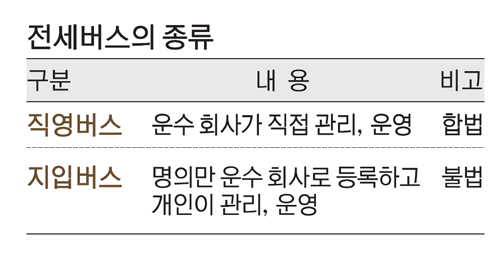

| 지입버스 ‘운행증’ 의무화… 변칙만 양산 정부 정책 실효성 논란 입력 2016-03-20 17:40:45, 수정 2016-03-20 19:16:51 서울에서 전세버스 기사로 일하는 김모(42)씨는 2년 전 꿈에 그리던 ‘내 차’를 장만했다. 여객회사 소속 전세버스를 몰기 시작한 지 10년 만에 ‘월급쟁이 기사’(직영) 신세를 벗어난 것이다. 김씨는 “내 차를 몰면 운행을 나가는 만큼 벌 수 있다”며 “정해진 급여를 받는 것보다 훨씬 낫다”고 설명했다. 다만 개인 영업을 불허한 현행법을 감안, 서류상 차량 소유자를 A회사로 하고 이 회사 소속 기사인 것처럼 위장했다. 이후 김씨는 전국을 무대로 불법인 이른바 ‘지입 버스’ 영업을 했다.

20일 국토교통부에 따르면 2014년 기준 전국 전세버스 4만4452대 가운데 55.0%(2만4503대)가 지입 버스였다. 하지만 정부가 지난해 운행기록증 부착 의무화와 단속을 예고한 뒤 올해 1월 직영버스 비중이 86.9%로 늘었다. 서류상으로는 지입 버스가 15%도 안 되는 셈이다. 실제 여객회사가 지입 기사에게서 차량을 직접 구매해 직영으로 전환한 경우는 28.1%에 불과했다. 대부분 전세버스 기사는 종전대로 지입 형태 영업을 하고 있다는 얘기다. 실제로 지난해 7월 경남 거제에서 대우조선해양 통근버스가 운행 중 5m 아래로 추락해 2명이 숨지고 50여명이 다치는 사고가 났는데, 당시 이 회사 통근버스 204대 중 50대만 직영이고 나머지는 하청에 재하청으로 이어지는 지입 구조였다. 이렇다보니 사고 직후 통근버스 운영업체는 “우리와 관계가 없다”고 밝히는 등 사고 책임을 둘러싼 논란이 빚어졌다. 한 지입버스 기사 안모(48)씨는 “정부가 단속한다고 해서 회사들이 대당 5000만원이 넘는 버스를 모두 사들일 수는 없다”며 “그 많은 버스를 구매·관리할 형편이 안 되니까 지입 형태가 바뀌지 않는 것”이라고 지적했다. 회사 주식을 배분받는 형태로 버스 소유권을 넘긴 기사들은 재산 피해를 입을까봐 불안감을 호소하고 있다. 한 기사는 “회사가 부도라도 나면 차량을 회수할 법적 안전 장치가 없다”고 말했다. 정부가 단속 명분으로 내세운 안전 문제에도 의문을 제기하는 의견이 많다. 방송통신대 조승현 교수(법학과)는 “운행기록증 의무화는 지입버스의 근본적 문제를 해결해주지 않는다”며 “전세버스 기사들의 ‘개별면허허가제’를 시행하고, 관리나 경영을 회사가 맡는 식으로 전환하는 것이 국민의 안전에 도움이 될 것”이라고 조언했다. 권구성 기자 kusung@segye.com |