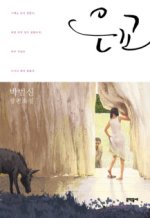

| 老시인과 17살 소녀의 사랑… '관능의 칼'로 늙음을 변호하다 박범신씨 새장편소설 ‘은교’ 입력 2010-04-09 16:38:17, 수정 2010-04-09 17:11:29

“아름답게 만개한 꽃들이 청춘을 표상하고, 그것이 시들어 이윽고 꽃씨를 맺으면 그 굳은 씨앗이 노인의 얼굴을 하고 있다. 노인이라는 씨앗은 수많은 기억을 고통스럽게 견디다가, 죽음을 통해 해체되어 마침내 땅이 되고 수액이 되고, 수액으로서 어리고 젊은 나무들의 잎 끝으로 가, 햇빛과 만나, 그 잎들을 살찌운다.”(251쪽) 이번 소설에서 작가는 늙는다는 것, 죽음의 의미에 대해 많이 성찰하고 드러냈다. 그에게 늙음이란 “과육이 썩고 나면 마침내 드러나는 씨앗”이라고 정의했는데 그 아름다운 씨앗이 추하다고 외면당하는 건 분노할 수밖에 없는 일이다. 그러므로 그가 그려낸 시인 이적요는 ‘시간을 이기는 관능의 칼’로 인생의 ‘씨앗’을 모욕하는 ‘멍청한’ 제자를 응징할 수밖에 없었다. 시인 이적요의 청지기 역할을 하면서 지근거리에서 보필했던 제자 서지우. 그는 베스트셀러 장르소설 작가로 이름을 날리고 있는데 기실 그의 소설은 모두 이적요 시인이 써준 것이었다. 서지우는 재능이 없는데도 문학에 목을 매는 스타일의 모든 문학 질병 환자들의 쓸쓸한 운명을 상징하거니와, 그는 대충 젊기만 한 것의 어설픈 맹목을 까발리려는 이적요(혹은 박범신)의 안타까운 희생양인 셈이다. 서지우의 대사와 이적요의 진술은 그대로 한국문단의 한 단면을 반영하기도 한다. “개 같은 소리, 문학에 무슨 성골이 있고 진골이 있어요?”(170쪽) “나는 원래 문학잡지를 잘 읽지 않는다. 문학지가 다루는 문제들은 흔히 문학의 본질에서 벗어나 있기 일쑤이고, 정략적 전술로부터 자유롭거나 초연한 경우는 별로 없기 때문이다. 발표되는 작품들도 대동소이했다. 비평 그룹이 암시하는 방향을 맹목적으로 따라간 작품이든, 일시적인 충격으로 다른 이의 눈에 띄기 위해 쓴 듯이 보이는 작품이든, 문단 트렌드를 무조건 고려해 쓴 작품이든지 간에, 늙은 나에겐 젊은 작가들의 모든 노림수가 손금처럼 내려다보이기 때문에 대부분 스트레스일 뿐이었다.”(266∼267쪽) 관능과 성찰이 두루 조화된 이번 소설의 매력 역시 나이가 들어도 식지 않는 작가 박범신의 합선된 듯한 격렬하고 뜨거운 감성과 시적인 문장, 그리고 갈수록 깊어지는 인생의 시력에 크게 기대고 있다. 조용호 선임기자 jhoy@segye.com |

“그해 가을, 내 집에 하나의 움직이는 ‘등롱(燈籠)’이 들어왔다. 사실이다. 내 자의식에 인화된 사진 속 나의 집은 그 애를 만나기 전까지 오로지 우중충한 무채색의 어둠에 싸여 있었다.”(58쪽)

“그해 가을, 내 집에 하나의 움직이는 ‘등롱(燈籠)’이 들어왔다. 사실이다. 내 자의식에 인화된 사진 속 나의 집은 그 애를 만나기 전까지 오로지 우중충한 무채색의 어둠에 싸여 있었다.”(58쪽)