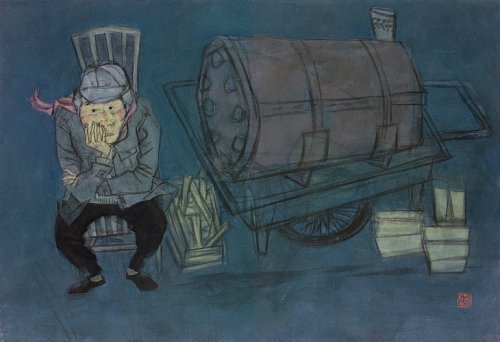

| 소시민의 꿈과 희망을 화폭에 인물에서 최고의 풍경을 읽어내는 화가 고찬규 입력 2009-12-21 17:23:10, 수정 2009-12-21 22:11:14 한 남자가 만취한 채 넥타이를 풀어 헤치고 어두운 골목길을 걸어 들어오고 있다. 이맘때쯤 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 아마도 어디선가 밤늦도록 마신 모양이다. 집에서는 분명 처자가 기다리고 있을 것이다. 축 늘어진 어깨에서 이 시대 가장의 애환이 짙게 묻어난다. 경기도 고양시 능곡역 인근의 고찬규(46) 작업실 문 앞에 붙은 작품 포스터 모습이다. 일요일 오후 그는 냉기를 가스난로에 녹이며 캔버스와 씨름하고 있었다. 고구마 몇 개가 난로 위에서 익어가고 화폭에선 우리들 이웃이 얼굴을 내민다. 턱을 괴고 앉아 있는 군고구마 파는 남자의 시름어린 얼굴에선 삶의 무게가 느껴진다.

그는 그러기에 사람들은 늘 희망으로 그런 삶을 위로하게 마련이란다. 화폭 속 인물들이 희망을 상징하는 종이학이나 종이비행기를 손에 든 이유다. 인물화는 동서고금을 막론하고 작가들에게 가장 빈번히 다루어지는 소재다. 작가가 살고 있는 시대를 가장 정확하게 대변해 주는 주제이고 작가의 조형의식을 가장 극명하게 드러내 보일 수 있기 때문이다. 특히 정확한 선묘를 기본으로 해서 이루어지는 동양의 인물화는 잘못 그려진 부분이 쉽게 드러나기 때문에 더욱 까다롭고 어려운 작업으로 알려져 있다. “다양한 인간의 표정이나 몸짓만큼 변화 있는 풍경이 없지요. 삶이 만들어 내는 최고의 ‘산수 풍경’이라 할 수 있지요.”

최근 한국미술에서 가장 눈에 띄는 흐름은 대중적인 ‘재미’의 경향을 가진 작업들의 유행과 젊은 작가들에 의한 극사실주의적인 ‘잘 그린 그림’이 선호되고 있다는 점이다. “예술이냐 아니냐의 기준점은 메시지의 울림에 있다고 봅니다. 그렇지 않다면 대중예술이거나 그냥 손기술 좋은 그림에 지나지 않지요.” 현대회화라는 미명 아래 또는 경제와 자본의 논리 아래 작가의 창조적인 개성과 자존심은 뒷전에 밀려나 있는 현실에 대한 그의 질타다. “물론 현대사회에서는 대중예술이 우리 삶 가까이에서 우리의 취미와 감성을 형성하고 있고, 미학의 영역에 포함되고 있는 시대가 된 것은 분명합니다. 그렇지만 예술가는 대중에 끌려가서는 곤란하지요.” 그가 지금껏 천착해 온 인물화작업을 발전시켜 한국화의 전통성에 근거한 현대회화로서의 가능성을 모색하고 있는 것도 같은 맥락이다. 그는 3~4년 전부터 베네치아의 코니스 아트페어, 독일의 ‘Art Fair 21’를 비롯해 싱가포르, 타이베이, 북경·상해 아트페어 등 해외 미술시장에 지속적으로 참가하고 있다. 하나의 시험무대인 셈이다. 특히 지난 11월에 있었던 잘츠부르크 아트페어에서는 그의 개인부스가 주목을 받았다. 대작 두 점이 첫날 팔려 나갔을 정도다. 사실 그의 인물화는 절박한 상황에 있는 비극적 인물들이 대부분이다. 그러나 이들은 언제까지나 절망의 상황에 머무는 것이 아니다. 상실이나 부재를 넘어 새로운 희망을 이야기한다. 배경에 등장하는 무지개나 인물이 지니고 있는 꽃잎, 가방 등의 소재를 통해서 이를 쉽게 짐작할 수 있다. 살며시 불어오는 한 가닥 바람에도 새로운 의욕과 희망을 이끌어 낼 수 있는 그들, 즉 우리들의 이웃이다. 그의 작업은 그동안 전통적인 채색재료인 분채가 가진 은은한 깊이를 이용한 수간채색화였다. 요즘 그는 과슈와 아크릴로 그 맛을 내고 있다. 재료의 폭을 넓히고 있는 것이다. “궁극적으로 새로운 재료의 도입은 ‘한국인의 정서 또는 미감’의 극대화에 초점을 맞춰야 합니다. 한국인만의 경험과 체질, 그리고 한국인으로서의 자의식이 만들어낸 정서적 공감대의 확장이라 할 수 있을 겁니다.” 그에게서 인물화는 그만의 표현형식과 기법으로 풀어내는 삶에 대한 진솔한 표정이다. “한국적인 얼굴을 통해 삶의 진정성이 담겨 있는 우리 스스로의 초상을 발견하고자 합니다. 더 나아가 한국적인 미의 현대화와 세계화를 향해 한 걸음 더 나아가고자 하는 것입니다.” 세필을 쥔 그의 손이 리드미컬하게 캔버스를 미끄러져 나간다. 인간풍경이다. 편완식 기자 wansik@segye.com |