|

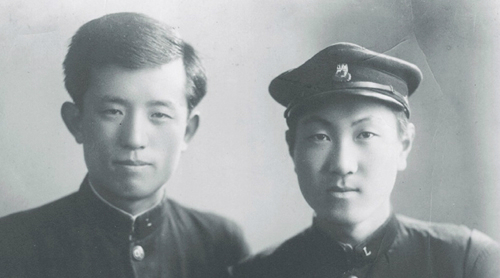

| 윤동주와 정병욱 윤동주(왼쪽)와 후배 정병욱. 연희전문에 다니면서 만난 정병욱은 윤동주의 유고시 19편의 원고를 목숨 걸고 지켜 시집 ‘하늘과 바람과 별과 시’가 출간되는 데 결정적인 역할을 했다. |

‘인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은 부끄러운 일’이라던 시인 윤동주. 그는 광복을 불과 6개월 앞두고 후쿠오카형무소에서 29세의 짧은 생을 마쳐야 했다. 그리고 한 줌 재가 되어 고향 땅 북간도로 돌아갔다. 그런 윤동주는 생전에 자신의 시집을 끝내 남기지 못한 ‘비운의 시인’이었지만, 가족들은 그의 무덤 앞에 ‘詩人尹東柱之墓(시인 윤동주의 무덤)’라고 새긴 비석을 세웠다.

그러나 천만 다행히도 그가 모국어로 쓴 시 19편은 후배 정병욱의 목숨 건 노력 덕분에 살아남았고, 여기에 친우 강처중이 소중히 간직하던 그의 시 12편을 더해 1948년 1월, 마침내 유고시집 ‘하늘과 바람과 별과 詩(시)’가 온전히 출간될 수 있었다. 윤동주가 생전에 존경해 마지않던 시인 정지용도 그 유고시집에 서문을 더해 ‘시인 윤동주’를 기렸다.

|

| 윤동주가 다닌 릿쿄태 윤동주는 ‘마지막 시’ 5편을 일본 도쿄 릿쿄대학 영문과 유학시절에 지었다. 그는 릿쿄대 본관 1층 강의실에서 동양철학사를 수강했는데, ‘쉽게 씌어진 시’에 등장하는 장소 중 하나가 바로 이곳이다. |

윤동주는 그의 생애 마지막 3년을 일본에서 보냈다. 그 시절 작품으로 현재 남아 전하는 것은 5편(‘흰 그림자’, ‘흐르는 거리’, ‘사랑스런 追憶(추억)’, ‘쉽게 씌어진 詩’, ‘봄’)이다. 이 작품들은 모두 윤동주가 도쿄의 릿쿄(立敎)대학 영문과 유학시절 ‘대학노트’에 남긴 것들로, 사실상 ‘마지막 작품들’에 해당한다. 그렇다면 그 시절 시인 윤동주의 치열했던 창작의 산실은 어디였을까. 일본에 남겨진 ‘국민시인’의 흔적은 과연 지금 찾아볼 수 있는 것일까.

윤동주의 일본 유학기간 중 ‘문학 동선’은 도쿄의 릿쿄대학 시절(1942년 3월∼1942년 7월)과 교토의 도시샤(同志社)대학 시절(1942년 10월∼1943년 7월)로 나뉜다. 현재 전하는 5편의 시는 바로 릿쿄대학 시절 남긴 것들이다. ‘쉽게 쓰여진 詩’ 속에 등장하는 ‘육첩방’은 도쿄 교외 그의 하숙집이다. 당시 그 하숙집을 방문했던 고 문익환 목사에 따르면 “6조 다다미방 이층집이었다”고 한다. 또한 ‘대학노트를 끼고 늙은 교수의 강의를 들으러’ 가던 강의실은 릿쿄대학 본관(모리스관) 강의실이다. 당시 윤동주의 학적부에 기록된 수강과목과 강의실을 대조해 확인한 결과다.

생각해 보면 윤동주는 국운이 기울던 무렵 중국 ‘용정’에서 태어나 시인으로 성장한 뒤, 식민지 한반도의 ‘평양’과 ‘서울’에서 그의 시세계를 다듬고 완성해 갔으며, 일본 ‘도쿄’와 ‘교토’를 끝으로 마지막 시를 남겼다. 그리고 해방된 조국의 남쪽 땅에서 그를 기억하는 사람들에 의해 ‘기적처럼’ 유고시집 단 한 권을 낼 수 있었다.

그로부터 70년이 지난 지금, 그의 문학적 흔적이 남겨진 중국과 일본에서도 그의 역사적 공간이 다시 조명되고 있다. 물론 ‘시인 윤동주’에 대한 독해와 기념방식의 차이는 존재한다. 역사적 실존인물의 공간을 올바로 기억하고, 함께 가꾸어 가기 위한 노력은 이제 우리를 포함해 모두의 과제로 제시된 것이다. 이는 우리의 실정법이 미치지 못하는 ‘국외 소재 사적지’가 새로운 틀에 따라 관리되어야 한다는 현실을 보여준다.

|

| 사라진 집필장소와 기념 동판 독일 뮌헨 인근 그래펠핑시 ‘압록강은 흐른다’ 집필장소(왼쪽)는 헐리고 새로운 건물이 들어섰다. 하지만 이미륵의 열혈 팬을 자처하는 독일인 집주인은 옛 집터에 손수 동판을 만들어 기념하고 있다. |

“…바깥에서 사람들과 있으면 내가 낯선 세계에 있다는 느낌이 더욱 심해졌다. 나는 고요한 늦은 저녁 시간에만 시냇가를 따라 때때로 산책을 했고, 버드나무 밑 벤치에 앉아 있기도 했다. 고요하게 흘러가는 시냇물을 바라보고 있노라면 기분이 좋아졌다. 그것은 졸졸거리며 내 옆으로 쉼 없이 흘러갔다. 나는 종종 이 물이 계속 흐르고 흘러서 마침내는 한국의 서해안에, 어쩌면 연평도에, 어쩌면 외딴 송림 마을에 닿을지도 모른다고 상상하기도 했다….”

|

| 박사과정 밟던 이미륵 독일 뮌헨대 박사과정 재학시절 이미륵. 1920년 독일 생활을 시작해 1950년 사망 시까지 30년간 독일에 한국을 알렸다. |

1899년 황해도 해주에서 태어난 이미륵(본명 이의경)은 경성의학전문학교에 재학 중이던 1919년 3·1만세운동에 적극 가담한다. 결국 그는 일제의 검거를 피해 같은 해 11월 ‘압록강 건너’ 상하이 임시정부로 자리를 옮긴 뒤, 이듬해 5월 안중근의 사촌 안봉근의 도움으로 독일 뮌스터슈바르차흐 수도원에 도착한다. 이역만리 낯선 사람들 속에서 ‘이방인’이 된 이미륵은 앞날을 알 수 없는 불안감과 향수에 시달릴 때마다 수도원 인근 숲길을 따라 냇가를 거닐곤 했다.

하지만 이후 이미륵은 그가 사망에 이르는 1950년까지 30년 동안, 나치즘과 전쟁으로 상처받은 독일인들과 동고동락하며, 그들과 하나가 되어 갔다. 특히 1946년 독일어로 펴낸 자전소설 ‘압록강은 흐른다’(Der Yalu Fließt)는 전후 독일인들에게 커다란 위로와 감동을 선사했다. 소설은 독일 문단을 주목시켰고, 독일 교과서에도 수록되어 낯선 나라 한국을 알렸다.

지금도 이미륵은 한국과 독일을 잇는 가교와 같은 상징적 존재다. 한독협회에서 매년 한국과 독일 간 교류에 기여한 공로자에게 주는 상도 ‘이미륵상’이다. 1963년 파독광부들과 간호사들이 독일 땅을 처음 밟던 해, 대한민국 정부가 대통령 표창으로 이미 고인이 된 ‘독립운동가 이미륵’을 기렸다는 사실도 당시 한·독 관계와 결코 무관하지 않다.

현재 파악된 독일 내 이미륵의 흔적은 첫 도착지인 뷔르츠부르크 인근 뮌스터슈바르차흐 수도원부터 그의 무덤이 있는 뮌헨 인근 그래펠핑시 공원묘역까지 대략 10여 곳에 이른다. 아쉽게도 ‘압록강은 흐른다’를 집필한 그래펠핑시 아킬린다슈트라세 46번지 옛집은 이미 헐리고 없지만, 이미륵의 열성팬을 자처하는 독일인 집주인에 의해 기념동판으로 남아 ‘명작의 산실’이란 사실을 알리고 있다.

|

| 강임산 국외소재문화재재단 협력지원팀장 |

이미륵이 이처럼 독일에서 널리 알려진 역사적 인물로 우뚝 선 까닭은 무엇일까. 독일인들의 포용정신에서 비롯된 것이다. 이미륵은 독일 정착 첫 5년간 7번 이상 이사를 다니며, 낡고 비좁은 다락방을 전전해야 했다. 곤궁함도 말할 수 없었다. 그러나 1932년 독일인 알프레드 자일러 박사는 그에게 손을 내밀어 가족으로 받아주었고, 비로소 안정을 되찾은 이미륵은 한국과 동양을 알리는 학자이자 소설가로서 성장해 갔고, ‘압록강은 흐른다’도 펴낼 수 있었다.

올해 7월 독일 그래펠핑시청을 찾았을 때, 젊은 시장은 대뜸 “이미륵은 독일에서 일찍이 성공한 ‘난민’이었습니다”라는 말을 꺼냈다. 독일인들의 포용이 없었다면 우리가 아는 이미륵도 없었다는 얘기다. 하지만 독일인들의 포용만 있었던 것은 아니다. ‘난민’ 이미륵도 독일인들을 향해 뛰어들었다. 나치의 감시와 보복이 두려워 모두가 나치 피해자 가족들을 외면할 때, 이미륵은 그 가족들을 직접 찾아 위로했다. 포탄이 쏟아지는 거리를 뛰어다니며 두려움에 떨던 친구들도 챙겼다. 이미륵을 기억하는 독일인들은 지금도 그를 ‘아버지’, ‘친구’라고 부른다.

내년은 이미륵 독일 도착 100년을 앞두고 있다. 국외소재문화재재단은 이 시대 독일인들과 이미륵을 기억하고 그와 관련된 역사적 흔적을 함께 찾아 가꾸고, 물려주고자 한국과 독일을 오가며 머리를 맞대고 있다. 이미륵을 기억하는 독일의 공무원, 성직자, 교수, 시민들은 물론 현지 교민들도 함께하고 있다.

윤동주, 이미륵뿐이 아니다. 재단은 세계 속의 다른 역사적 인물, 기념할 만한 역사적 장소를 찾아 기지개를 켜고 있다. 그렇게 찾은 ‘국외소재 사적지’는 엄연한 대한민국 역사의 한 부분이자, 대한민국 영토 밖 또 다른 우리 문화유산이다. 하지만 그것은 우리만의 것은 아니다. 세계 각국이 공동의 유산으로 인식하고 함께 가꾸어가야 하기 때문이다.

강임산 국외소재문화재재단 협력지원팀장

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “내 전임자는 바쁘다”](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515315.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘세월호 증인’ 팽목항 기억되길](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515247.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 아버지가 지금 있는 곳](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)

![[박일호의미술여행] 싸움은 이제 그만](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515306.jpg

)