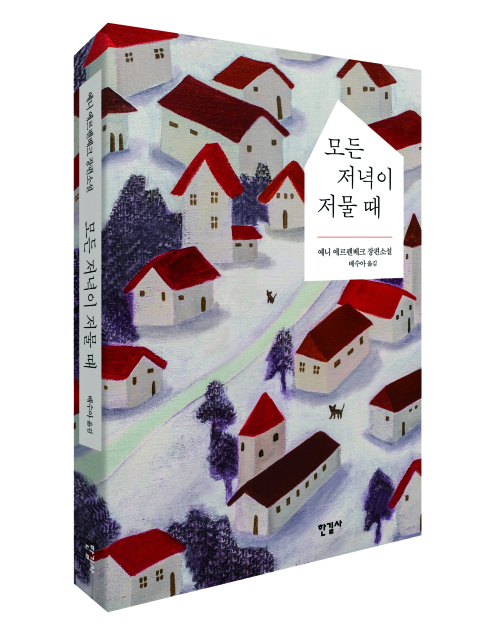

그 혹은 그녀가 죽은 하루가 저문다고 세상의 모든 저녁이 끝장나는 건 아니다. 여전히 지구는 돌고 다시 저녁은 온다. 아직 죽지 않은 자에게는 그렇다. 한 사람이 죽은 하루가 저물면 세상의 모든 저녁은 저물 수 있다. 우리 모두는 언젠가 필경 그 한 사람이다. 옛 동독 출신 독일어권 대표작가 예니 에르펜베크(51)는 자신의 장편소설 ‘모든 저녁이 저물 때’(배수아 옮김·한길사)에서 이 화두를 붙들고 “하나의 삶에는 매번 생명을 앗아갈 수도 있는 전선(戰線)이 얼마나 많은 것일까”라고 물으며 “그 모든 전투에서 죽지 않고 살아남기란 참으로 어렵다”고 답한다.

에르펜베크는 이 소설에서 한 여인의 일생을 다섯 토막으로 나누어 각각 특정 시점에서 죽는 이야기를 다루고, 여러 우연이 겹쳐 그녀가 그 시점에서 그렇게 죽지 않았다면 어떤 삶을 살았을지 전개하는 방식으로 20세기 유럽을 관통하는 서사를 펼쳐낸다. 여자는 다섯 번 죽고 네 번 살아난다. 막간극이라는 형식을 각 이야기마다 삽입해 여자가 살았을 경우를 상정하고, 그렇게 살아남았을 경우 어떤 삶을 다시 살아갔을지 이어가는 형식이다.

|

| 오페라 막간극 형식을 도입해 삶과 죽음의 경계를 가로지르며 20세기 유럽 현대사를 관통한 독일어권 대표작가 예니 에르펜베크. 한길사 제공 |

첫 번째 죽음은 생후 8개월에 일어났다. 신이 준 것만큼만 거두어가도 지극한 슬픔인데, 신은 이 아이를 데려감으로써 가족을 풍비박산 냈다. 아버지는 어머니를 버리고 말없이 홀로 이민을 떠났다. 신이 아담에게 생명을 불어넣었던 것처럼 그런 가벼운 입맞춤 정도의 무게로 숨결을 거두어간다면, 그 후유증이 그 정도로만 끝난다면, 참으로 관대한 신이다. 많은 오페라도 연출한 작가는 ‘막간극’ 형식을 도입해 “만약 예를 들어 그날 밤…”이라고 서두를 꺼내 아버지 어머니가 이러저러했다면 아이가 살아났을 수도 있지 않으냐며 다음 이야기를 준비한다.

두 번째 이야기에서 이 여자아이는 열일곱 살까지 살다가 죽는다. 그녀는 전쟁에서 살아 돌아온 친구의 남자를 사랑했다가 자괴감에 빠져 자신을 스스로 죽음으로 내몰았다. 친구가 전염병으로 죽자 그 친구의 약혼자였던 남자는 절망에 빠져 그녀와 같은 침대에서 몸은 나누지만, 마음은 죽은 친구에서 빠져나올 줄 몰랐다. 작가는 다시 막간극을 열어 그녀가 그 비참에서 헤어나 일기를 쓰기 사작하고, 작가가 된다고 전제한다. 살아남은 그녀는 유럽을 휩쓴 공산주의 혁명에 작가로 참여해 선봉에 선다.

이처럼 확신에 찼던 그녀는 동지끼리 의심하고 고발하는 분파주의 전장에서 스탈린 비밀경찰의 할당량에 따른 무조건 체포 희생자가 되어 차가운 유형지에서 죽음을 맞는다. 황제를 처단하는 시대의 반역을 묵과할 수 없었던 아버지의 죽음을 두고 그녀의 동생은 “이 시대에 파산선고를 내린 것이고 죽음은 일종의 파업이기도 하다”고 주장한다. 과연 죽음도 파업일 수 있는가. 목숨을 스스로 버린 이들의 행위는 생에 대한 불법 파업인가. 다시 막간극을 거쳐 그녀는 동독에서 추앙받는 작가로 살다가 계단에서 발을 헛디뎌 60세에 죽음을 맞는다. 그녀는 추락하면서 생각한다.

“일생 동안 그녀는, 그것이 마지막인지도 모른 채, 셀 수도 없이 여러 번 마지막으로 무엇인가를 했다. 그러니까 죽음은, 한순간에 일어나는 것이 아니라, 일생에 걸친 전선인 걸까? 그러니까 그녀는, 지금 단지 이 세상 밖으로 추락하는 것이 아니라, 모든 가능한 세상 밖으로 추락하는 것일까?”

마지막 막간극 뒤 그녀는 요양원에서 아흔 살을 맞아 죽는다. 세상의 모든 저녁이 저문다. 작가는 말한다. 생각해보면 죽음이야말로 최후의 결전이라고. 에르펜베크가 인용한, 스탈린에게 반혁명분자로 몰려 처형당한 부하린(1888∼1938)의 최후변론은 세상의 모든 저녁에 유효하다.

“죽음이 닥쳤을 때, 무엇을 위해서 죽는지를 스스로에게 질문해보라. 그러면 갑자기 충격적일 만큼 선명하게, 절대 암흑의 공허가 눈앞에 나타날 것이다. 미련 없이 죽음을 받아들일 만큼 중요한 가치는 존재하지 않는다.”

조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 책 외면하는 사회](http://img.segye.com/content/image/2024/04/18/128/20240418532102.jpg

)

![[현장에선] 총선 그 이후… 민심 되새겨야](http://img.segye.com/content/image/2023/10/04/128/20231004522416.jpg

)

![[세계와우리] 모스크바 테러, 푸틴에 양날의 칼인가](http://img.segye.com/content/image/2024/04/18/128/20240418532116.jpg

)

![[교육의미래] 부모 교육열 적정수준 유지해야](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519812.jpg

)