|

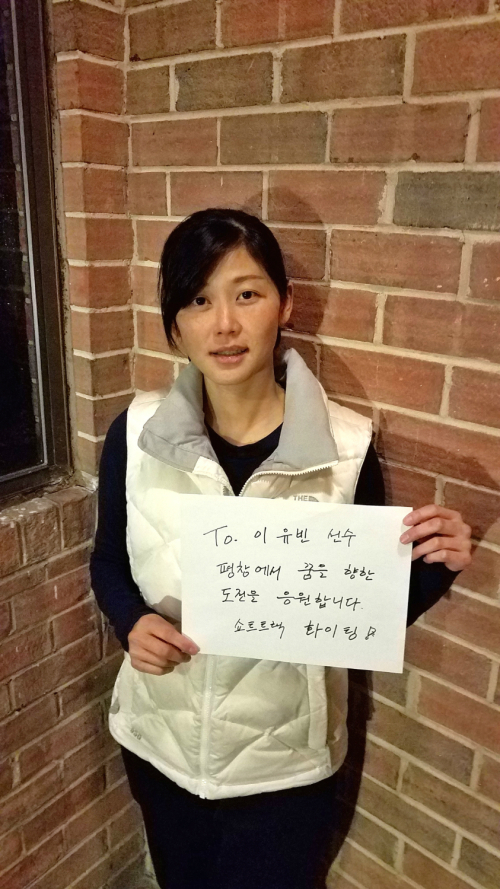

| ‘한국 빙상 신화’ 김윤미가 여자 쇼트트랙 대표팀 막내인 이유빈에게 손팻말을 통해 응원의 메시지를 보냈다. 김윤미 제공 |

수소문 끝에 이달 초 연락이 닿은 김윤미는 어느덧 ‘역대 동계올림픽 최연소 금메달리스트’에서 ‘세 아이의 엄마’가 돼 있었다. 미국 버지니아 주에 거주하는 그는 불과 2주 전인 지난해 12월27일 셋째 아이를 출산해 육아로 정신없는 하루를 보내는 중이었다. 얼마 전 한국에서 자신이 화제가 됐다는 사실도 전혀 모르고 있었다.

|

| 1994년 릴레함메르 동계올림픽에서 역대 최연소(만 13세) 금메달리스트가 된 ‘국민 여동생’ 김윤미는 지난해 12월 어느덧 세 아이의 엄마가 됐다. 김윤미(오른쪽)가 지난해 9월 두 아이와 함께 미국 워싱턴 국립동물원을 방문한 모습. 김윤미 제공 |

김윤미는 인터뷰에서 돌연 유학을 떠난 이유에 대해 “‘나도 대학생활 한 번 제대로 해보고 싶다’는 마음이었다”며 “훈련때문에 수업을 못 들은 게 항상 아쉬웠다”고 말했다. 그는 2004년 연세대학교 체육교육과 학사를 졸업했지만 같은 해 미국 메릴렌드 주 타우슨대에서 선수트레이너(Athletic Trainer) 전공으로 다시 학사과정을 밟았다. 선수트레이너는 현장에 스포츠의료를 접목해 선수들의 부상을 관리하는 재활 전문가이다.

김윤미는 “체육교육과를 나오고 교생실습도 했었지만 사실상 ‘학창 시절’이 별로 없어서인지 체육 선생님보다는 프로 선수들을 위한 일을 하고 싶었다”라며 “선수 시절 제대로 된 치료나 재활도 없이 경기에 임해 결국 선수생명을 마감하는 이들을 보면 항상 마음에 걸렸다”고 설명했다. 그는 유학 생활을 “힘들었지만 행복했다” 한마디로 정리했다. 아무런 연고도 없는 미국에서 홀로 사는 게 외로웠지만, 은퇴 후 하고 싶었던 일을 마음껏 할 수 있는 시간이었기 때문이다. 그는 “스스로 생각하고 결정하는 일들이 많아진 만큼 저 자신이 한층 더 성장할 수 있는 시기였다”고 덧붙였다.

|

| 지난해 12월 흑인 여성 최초로 미국 스케이트 올림픽 국가대표에 선발된 마메이 바이니는 김윤미가 2007년에 만나 걸음마부터 가르친 수제자이다. 김윤미(오른쪽)가 지난해 10월 미국 버지니아주 레스턴 지역 빙상장에서 바이니와 함께 사진을 찍고 있다. 김윤미 제공 |

|

| 1994년 릴레함메르 동계올림픽에서 역대 최연소(만 13세) 금메달리스트가 된 ‘국민 여동생’ 김윤미는 지난해 12월 셋째 아이를 출산했다. 사진은 김윤미(왼쪽)가 지난해 1월 가족과 함께 미국 워싱턴 링컨기념관을 방문한 모습. 김윤미 제공 |

고국에서 열리는 2018 평창동계올림픽을 앞두고 김윤미는 ‘막내 신화’ 계보를 이을 여자 쇼트트랙 대표팀 이유빈(17)에게 직접 편지를 썼다. 다음은 인터뷰 내용을 토대로 재구성한 김윤미의 응원 메시지다.

“이유빈 선수 안녕하세요. 저도 이유빈 선수처럼 어릴 적 오빠를 따라서 처음 스케이트를 탔어요. 태극마크를 단 첫 시즌에 올림픽에 출전하는 것도 저랑 같네요. 또 팀 막내라고 하니 더욱 마음이 갑니다.

한국에서 열리는 올림픽이라 잘해야 한다는 부담이 클 거에요. 하지만 올림픽이라는 ‘꿈의 무대’를 밟는 것 자체만으로도 큰 영광이라 생각해요. 안방 올림픽이라 시차, 환경 적응 과정도 없으니 해외 선수들보다 컨디션 조절도 수월할 거에요.

사실 올림픽이라고 특별히 다를 게 없다는 말을 해주고 싶어요. 잘 생각해보면 빙판 위 경쟁자들은 올림픽 이전에 월드컵에서도 몇 년을 같이 싸워본 선수들입니다. 올림픽이라고 더 긴장하거나 욕심을 부릴 필요도 없어요. 평소 시합, 연습 때처럼 매 순간 최선을 다한다면 분명 좋은 결과가 있을 거예요.

|

| 여자 쇼트트랙 국가대표팀 막내 이유빈이 10일 진천 국가대표선수촌에서 열린 ‘2018 평창동계올림픽대회 G-30 미디어데이’ 행사에서 화이팅 포즈를 취하고 있다. 진천=이재문 기자 |

본선 며칠 전에서야 제가 출전할 것을 듣고 걱정이 많았어요. 계주는 4명 다 잘해야 하는데 내가 실수하면 어쩌나… ‘넘어지지 말고, 연습때만큼만 하자’는 생각으로 트랙에 나섰죠. 골인까지 세 바퀴도 안 남은 상황에서 제가 (전)이경 언니를 밀어주며 중국을 앞질렀어요. 이어 마지막 주자였던 (김)소희 언니가 선두로 결승점을 통과했죠. 당장 기쁜 마음보다는 실수하지 않았다는 안도감이 컸어요.

1998 나가노동계올림픽에서는 계주 마지막 주자를 맡아 너무 부담됐어요. 막판에 선두 순위가 뒤집히기도 하고, 팀이 지고 있을 땐 마지막 주자가 역전해주길 바라는 마음도 잘 알았기 때문이죠. 올림픽 직전 부상을 당해 훈련이 쉽지 않았지만, 계주만큼은 실수 없이 제 몫을 해내자고 항상 다짐했어요.

|

| 1994 릴레함메르 동계올림픽 당시 만 13세이던 김윤미가 여자 쇼트트랙 3000m 계주에서 빙판 위를 질주하고 있다. 국제올림픽위원회(IOC) 제공 |

이유빈 선수, 마지막까지 부상 조심하면서 최선을 다하길 빕니다. 팀에선 막둥이지만 경기에 나선 순간만큼은 막내 타이틀을 잠시 내려놓아도 괜찮아요. 계주는 결승전에서 한국 선수들끼리 마주칠 일이 없는, 스케이트 종목 중 대표팀 모두가 웃을 수 있는 유일한 종목입니다. 그동안 훈련한 기량을 200% 발휘하길 바라며 멀리서나마 진심으로 응원할게요.”

이동수 기자 samenumber@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 책 외면하는 사회](http://img.segye.com/content/image/2024/04/18/128/20240418532102.jpg

)

![[현장에선] 총선 그 이후… 민심 되새겨야](http://img.segye.com/content/image/2023/10/04/128/20231004522416.jpg

)

![[세계와우리] 모스크바 테러, 푸틴에 양날의 칼인가](http://img.segye.com/content/image/2024/04/18/128/20240418532116.jpg

)

![[교육의미래] 부모 교육열 적정수준 유지해야](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519812.jpg

)