“내 고향 구례군 산동면은 산수유가 아름다운 곳. 1949년 3월, 전주농림 출신 나의 매형 이상직 서기(21세)는 젊은 아내의 배웅을 받으며 고구마가 담긴 밤참 도시락을 들고 산동금융조합 숙직을 서러 갔다. 남원 쪽 뱀사골에 은거 중인 빨치산이 금융조합을 습격한 것은 정확히 밤 11시 48분. 금고 열쇠를 빼앗긴 이상직 서기는 이튿날 오전 조합 마당에서 빨치산 토벌대에 의해 즉결처분되었다. 소식을 듣고 달려간 아내가 가마니에 둘둘 말린 시신을 확인한 것은 다음다음 날 저녁 어스름. 그때도 산수유는 노랗게 망울을 터뜨리며 산천을 환하게 물들였다.”(‘산동 애가’)

|

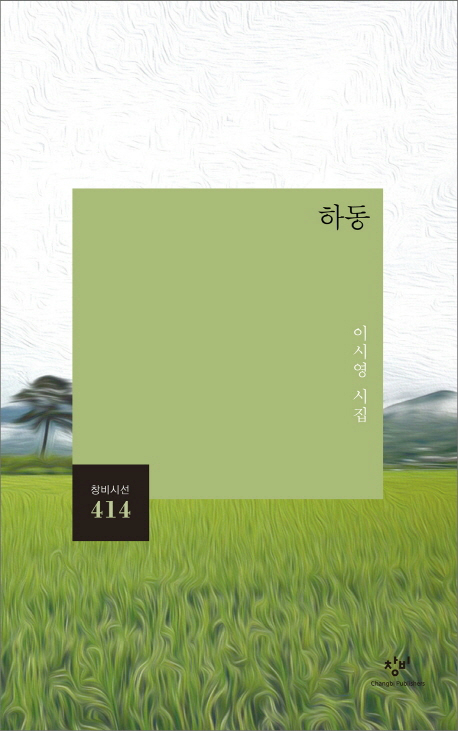

| 태어나고 자란 지리산 자락 대지와 사람을 시로 길어 올린 이시영 시인. 그는 “이 시집을 끝으로 다시는 관습적으로 ‘비슷한’ 시집을 내지 않겠다”면서 “시인으로서의 창조성이 쇠진되었다고 느끼면 깨끗이 시 쓰기를 포기하겠다”고 ‘시인의 말’에 밝혔다. 세계일보 자료사진 |

“귀래사라는 절이 어디 있더라? 하여간 이 지상 어딘가에 있긴 있겠지. 이제 그만 그곳에 닿고 싶다. 가서 나무를 해도 좋겠고 머리가 허옇게 세었다고 싸리비로 절 마당이나 쓸라고 하면 그 또한 좋겠지. 늙으신 보살이 차려준 공양을 정성껏 비운 뒤 뒷산 남새밭에 가서 하루 종일 잡풀들과 일하리라. 가끔 일어서서 허리를 곧추세워 독수리눈으로 하늘을 보리라. 청청히 텅 빈 하늘, 그리고 목화 송이처럼 흐르는 구름들. 저녁을 마치면 골방에 틀어박혀 잡서를 읽으리라. 그리고 세상과 등을 지고 나와 대면하리라. 너는 어디서 와서 어디로 가는가. 부모님 생각이 간절하겠지만 그 또한 잠깐의 인연. 훨훨 털고 텅 빈 벽에 바짝 붙어 단잠을 자다 소변을 눈 뒤 절 뒤꼍 해우소 근처에서 오래 서성이리라. 텅 텅 울리는 새벽 종소리가 아픈 무릎에 스밀 때까지.”(‘귀래사를 그리며’)

“하동쯤이면 딱 좋을 것 같아. (…) 하여간 그쯤이면 되겠네. 섬진강이 흐르다가 바다를 만나기 전 숨을 고르는 곳. 수량이 많은 철에는 제첩도 많이 잡히고 가녘에 반짝이던 은빛 모래 사구들. (…) 그래, 코앞의 바다 앞에서 솔바람 소리도 듣고 복사꽃 매화꽃도 싣고 이제 죽으러 가는 일만 남은 물의 고요 숙연한 흐름. 하동으로 갈 거야. 죽은 어머니 손목을 꼬옥 붙잡고 천천히, 되도록 천천히. 대숲에서 후다닥 날아오른 참새들이 두 눈 글썽이며 내려앉는 작은 마당으로.”(‘하동’)

조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 우주항공청과 존 리](http://img.segye.com/content/image/2024/04/24/128/20240424518768.jpg

)

![[세계포럼] ‘절대의석’이 부른 삼권분립 위기](http://img.segye.com/content/image/2023/06/07/128/20230607522919.jpg

)

![[세계타워] 허먼 멜빌의 ‘모비딕’ 완독기](http://img.segye.com/content/image/2024/01/31/128/20240131519365.jpg

)

![[다문화칼럼함께하는세상] 언제까지 미생일까?](http://img.segye.com/content/image/2024/04/24/128/20240424518742.jpg

)